ペリリューの市街地散策

・ストアでお買いもの

コロールのダウンタウンを散策しよう。まずはストアでお買い物だ。

ペリリューには、日用品や食品を扱うストアーが何か所かある。

基本的にここでなんでも手に入る。

・パラオ人は日本の柿の種、カリントウが大好き

とくに日本のスナック菓子が多い。

赤や青のカリントウはペリリュー(コロール)の名物。

パラオ人が日本のものを真似て作ったものらしい。

それから柿の種もパラオ人は大好き。

弁当(パラオ語/ベントー)も売っている。

ご飯におかずを少し載せたものがパックされている。

スーパーのお惣菜といったところか。

この店はアイスクリームも売っている!

冷蔵庫はあっても冷凍庫がある店は少ないので

アイスクリームは貴重である。

・ビールが水代わり

一番売れるのはビール。パラオ全体に言えるが、この国はビールに

酒税がかからないので、500mlの缶ビールは一本1ドル前後で買える。

島民はジュースのように昼間から飲んでいる。ちなみに

ビールを飲むことをパラオ語で「ツカレナオース」という。(本当です)

パラオ人はバドライトなど、軽いものを好むが、アサヒのドライもよく売れている。

また、パラオの地ビールではレッドルースタービールというのがある。

軒先に置いてある緑色の木の実はビンロウジュの実。

石灰をふりかけて、噛むようにして味わう。パラオ人の一般的な

嗜好品である。

・インターネットカードの購入

ストアではインターネットカードを購入できる。

ペリリューにもインターネットのホットスポットが何か所かあり、

カードを購入して裏面をスクラッチし、番号を専用画面に入力すると

二時間5ドルで使える。パラオは今でもダイアルアップが主流で通信速度は

とても遅いので、日本と同じように使えると思ってはいけない。のんびりやろう。

・洗濯屋さん

ストアで洗濯屋を兼ねているところもある。

ビニール袋一袋で(重さや量は関係なく、一袋での計算)

9ドル~15ドル程度で、洗濯、乾燥から畳むところまでやってくれる。

一般的なものはだいたい。ストアで手に入るし、生活に困ることはない。

暑いので水を多めに買っておこう。

シャングルに入る人は必ずこれを

買っておこう。

「オフ」という虫よけスプレーで

現地民いわく、いちばん効果があるらしい。

それでいて「日本製のは効かない」という。

なんか殺虫剤みたいな匂いがして

お肌に良いという保証はないので

敏感肌の人は注意。

ここはガソリンスタンド。

離島なので、当然コロールより高い。

ペリリューのダウンタウンを行く。ここが島で一番賑わっているところ。

店で借りたレンタルバイク(5~10ドル)で走る。

左右に民家が並んでいるが、ここらへんの家は200~300万円もあれば

建てられるらしい。土地は外国人は買えないので、酋長の許可を得て

借りることになる。

左右のドラム缶はゴミ捨て場。パラオはゴミの

分別がしっかりしていないので、紙類から乾電池まで同じところに捨てる。

島の裏側へ回ると、これらゴミの埋め立て場があり、自然遺産が売りの

リゾート地と思えない光景であった。今後直近の課題である。

最近になってようやく日本の協力により分別が指導されつつあるので

期待したい。

走っているのは日本の中古車が九割。第二の人生を送っている。

それにしても日本の車は本当に頑丈だ。ボロボロになってもよく頑張って走る。

最近、急激にヒュンダイのシェアが拡大しているが、年月が経っても同じように

走ることができるだろうか。答えはあと10年くらいしたらわかるだろう。

行政の車などは、ペイントがそのままになっているのが面白い。

ペリリューに限らず、パラオは犬はほとんどが放し飼いである。

かまれないように注意しよう。

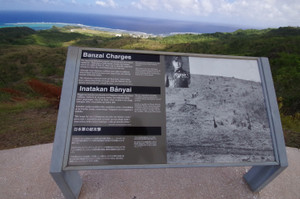

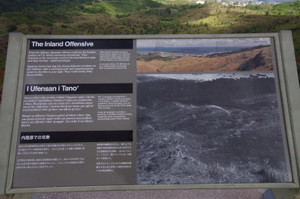

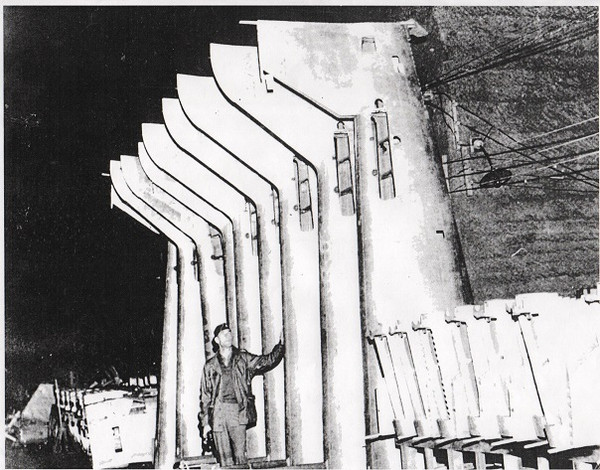

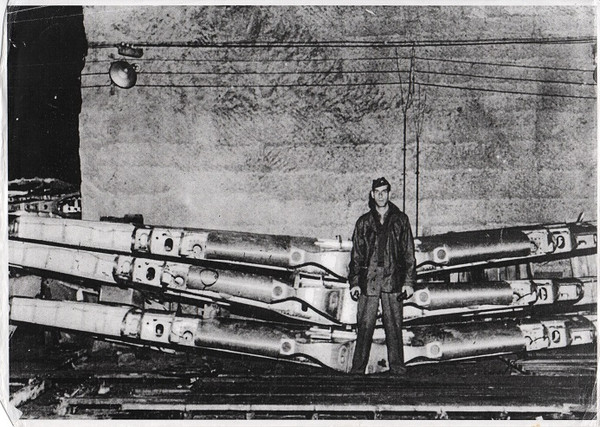

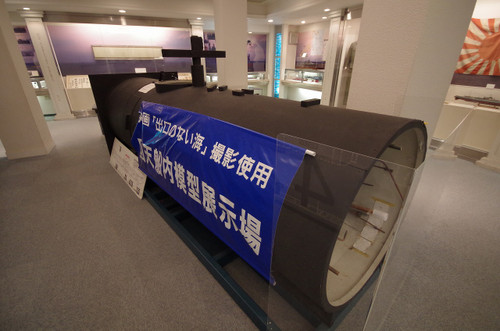

水戸山の麓の千人壕。今は中が清掃されていて

少しだけなら入ることができる。あまり奥深くまで行くと方向感覚がなくなり

出てこれなくなる事故もあるので、光が届く範囲で見学しよう。

ここは引野大隊長指揮した独立歩兵346大隊および

軍属の玉砕した壕である。水戸山の千人壕について詳しくはこちら

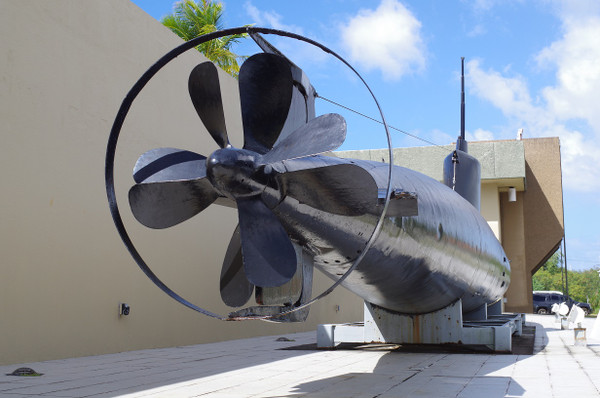

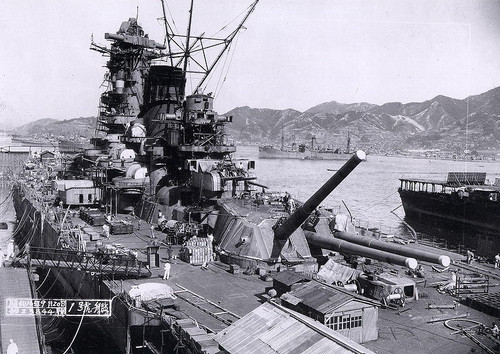

同じく水戸山ふもとの海岸線沿いに作られたトーチカ。

銃眼口が設けられている。

ノースドック(北の港)までやってきた。

学校が終わった子供たちが飛び込み遊びをしている。

すごい迫力だ。

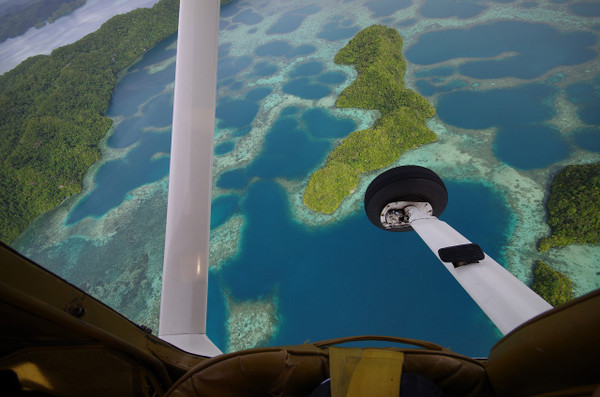

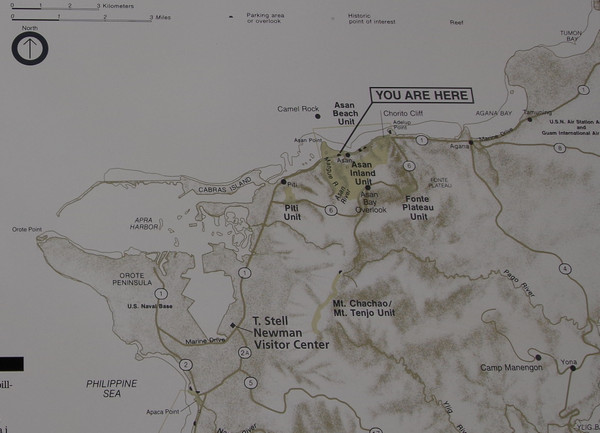

飯田大隊が逆上陸を敢行したガルコル波止場。ここは

ペリリュー島の最北端にあたる。海が透き通っている。

凄惨な戦いがあったとは思えないほど美しく穏やかな海である。

島の花や植物も多様でそれぞれが美しく面白い。

遠くに黒い雲が見える。スコールが来るだろう。

ドルフィンベイへ帰ろう。