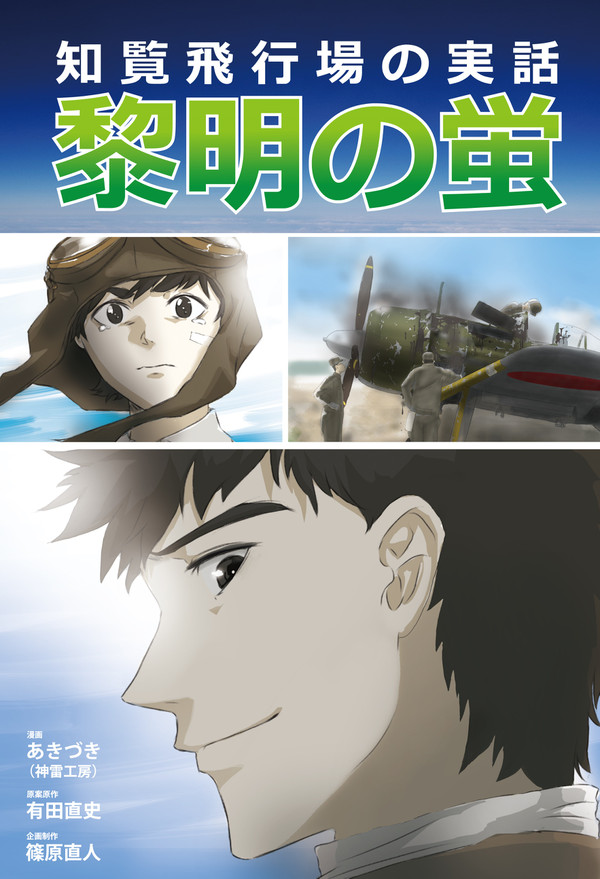

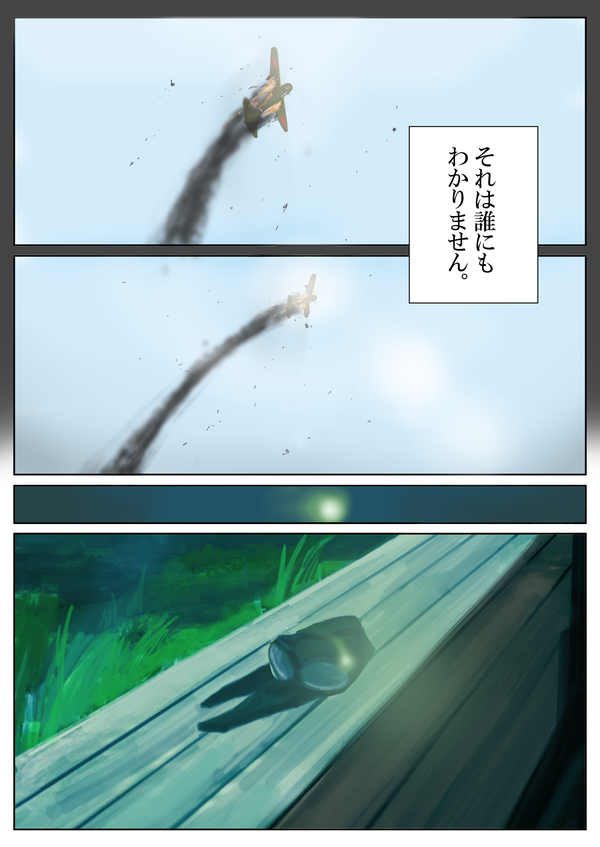

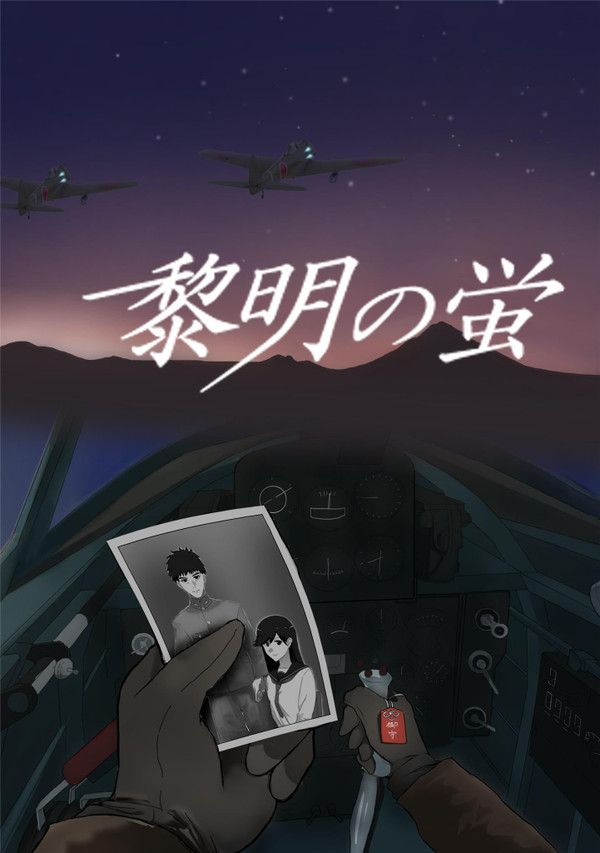

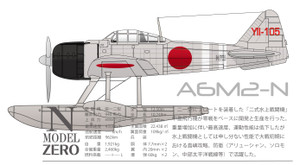

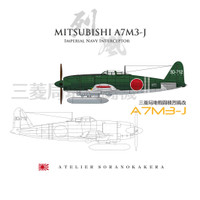

雷電戦闘機の戦い

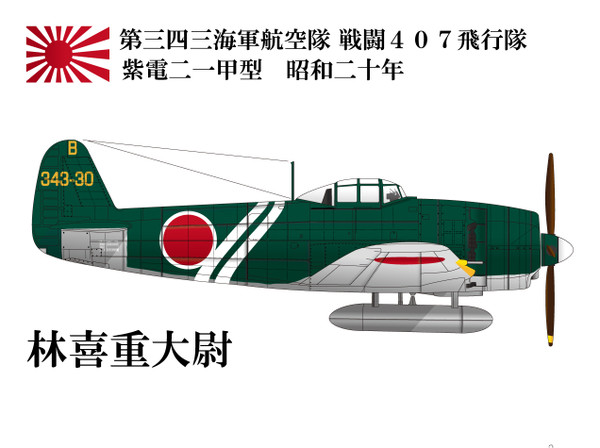

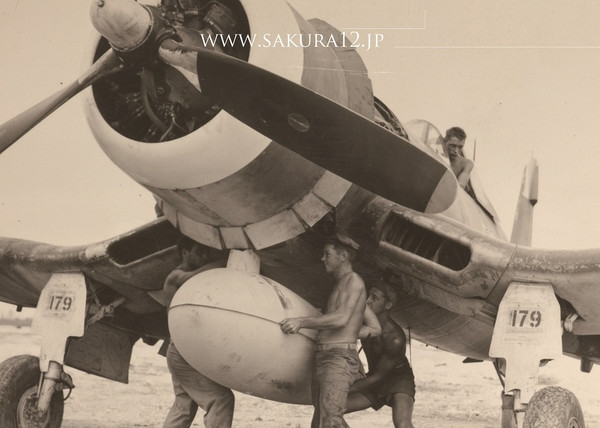

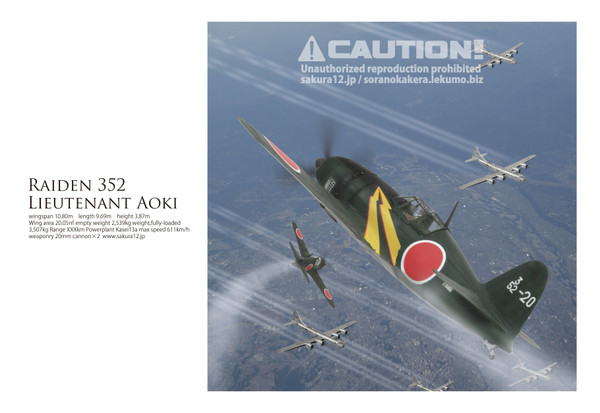

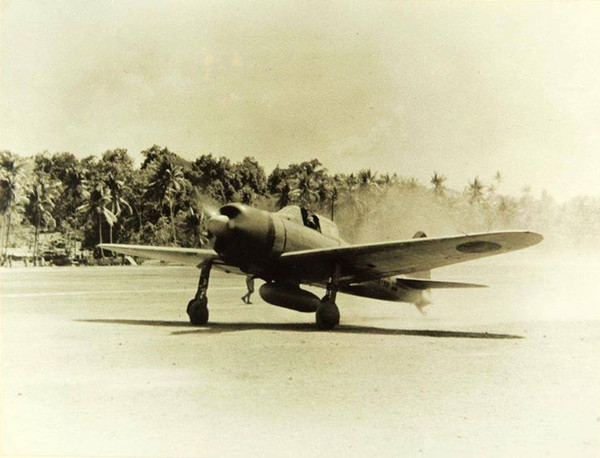

▲雷電局地戦闘機/昭和20年 厚木飛行場・第302海軍航空隊

赤松中尉搭乗機(二一型)

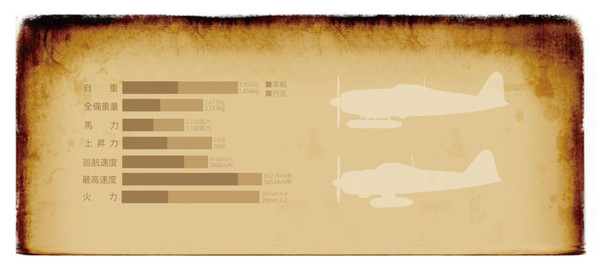

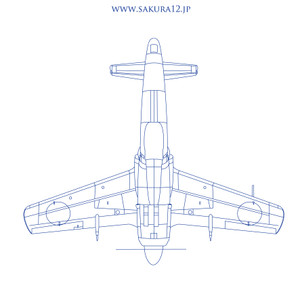

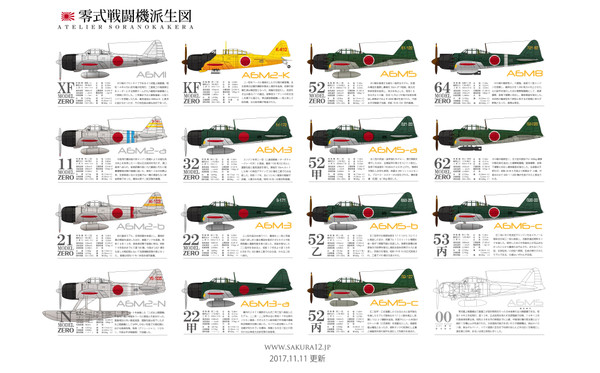

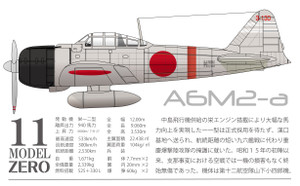

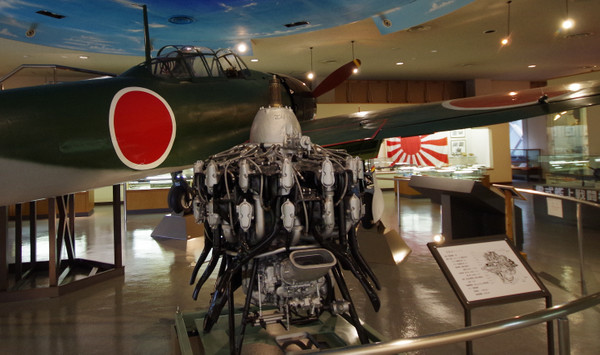

局地戦闘機【雷電】一一型(J2M2)諸表

発動機/三菱「火星」二三型甲 離昇出力/1,800馬力 上昇力/6000m/5分38秒

最高速度/596km/h 巡航速度/---km/h 航続距離/-,---km

自重/2,348kg 全備重量/3,210kg 燃料搭載量/420L、水メタノール120L

全幅/10.800m 全長/9.695m 全高/3.875m

主翼面積/20.05㎡ 翼面荷重/160kg/㎡

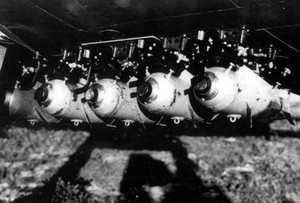

兵装/胴体7.7mm機銃×2 翼内20mm機銃×4 爆弾30kg×2

正式採用/昭和19年10月? 生産機数/155機

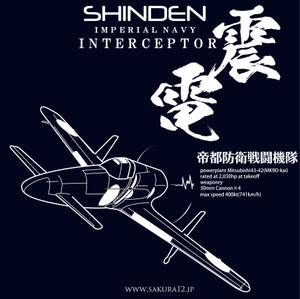

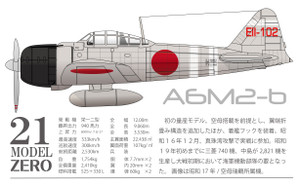

局地戦闘機【雷電】二一型(J2M3)諸表

発動機/三菱「火星」二三型甲 離昇出力/1,800馬力 上昇力/6000m/5分50秒

最高速度/611km/h 巡航速度/---km/h 航続距離/-,---km

自重/2,539kg 全備重量/3,507kg 燃料搭載量/390L、水メタノール120L

全幅/10.800m 全長/9.695m 全高/3.875m

主翼面積/20.05㎡ 翼面荷重/175kg/㎡

兵装/翼内20mm機銃×4 爆弾60kg×2

正式採用/昭和19年10月 生産機数/三菱280機 高座海軍工廠50-80機

局地戦闘機【雷電】三三型(J2M5)諸表

発動機/三菱「火星」二六型甲 離昇出力/1,800馬力 上昇力/8000m/9分45秒

最高速度/614km/h 巡航速度/---km/h 航続距離/-,---km

自重/2,539kg 全備重量/3,507kg 燃料搭載量/390L、水メタノール120L

全幅/10.800m 全長/9.695m 全高/3.875m

主翼面積/20.05㎡ 翼面荷重/175kg/㎡

兵装/翼内20mm機銃×4 爆弾60kg×2

正式採用/昭和19年--月 生産機数/30-40機

雷電とは

局地戦闘機「雷電」は海軍がインターセプター(迎撃機)の必要性に

早くから着眼し、零戦に次いで開発が進められた戦闘機である。

設計開発は三菱重工。堀越二郎博士をリーダーとして

零戦とほとんど同じ研究チームで昭和15年頃から行われた。

開発には多くの困難が伴い、正式採用は昭和19年10月となった。

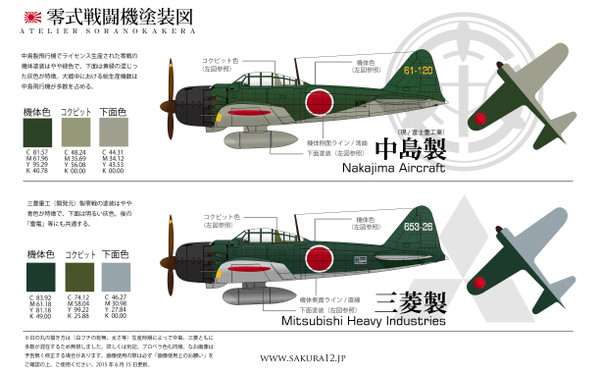

開発元である三菱重工による量産のほか、高座海軍工廠でもライセンス

生産を行い、総計400-500機が完成したといわれる。

昭和19年末より実戦配備された。

雷電は零戦とまったく性格の異なる戦闘機で

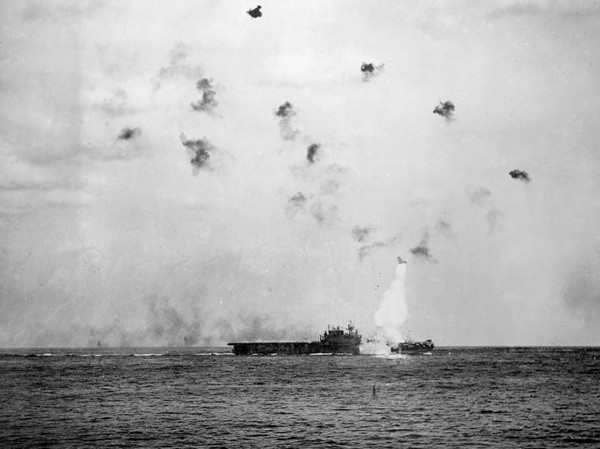

その大馬力をもって、高高度で侵入する敵爆撃機(のちのB-29等)

を捕捉し、強力な火力を持って一撃離脱で撃墜するという

主旨で生まれたため、空戦には不向きとされた。

また航続距離も短いため、基地上空の防衛に徹するとされた。

雷電の評価

「雷電」は多くの殉職者を出した殺人機、欠陥機と呼ぶ者も多い。

元搭乗員に雷電について質問すると、開口一番に「あれは欠陥機じゃ!」

と述べるなど、その評判は決して良いとは言えない。

殉職事故

試験飛行の事故と欠陥の解明

昭和18年5月16日、正式採用前のテスト飛行で早くも事故が発生した。

帆足大尉の搭乗した2号機が離陸直後に墜落、大炎上し殉職。

20mほどの高度から突然機首下げ姿勢に移り、そのまま畑に墜落したという。

同年、鈴鹿飛行場で三菱の柴山操縦士が雷電10号機で離陸。

脚を入れた直後に操縦桿が強く前へ引かれ、またも機首下げ姿勢となった。

操縦桿を戻そうにもびくともせず、とっさに脚を下げてみると嘘のように

操縦桿は動いた。原因は9月に判明した。尾輪のオレオ式緩衝装置が

曲がって、脚上げ時に右昇降舵を連結する軸管に干渉しその圧迫で

操縦桿が下がったことが判明した。尾輪支柱の湾曲と、支柱と昇降舵

連結管との隙間の少なさが問題でありクリアランスを多く設けることで

解決した。

昭和19年8月2日

堤光臣上飛が厚木周辺の畑へ墜落。雷電一一型は

訓練中、水平試姿勢での背面キリモミに陥り裏がえしのまま

回転しながら高度を失ってゆき脱出不可能のまま地面へ激突した。

昭和19年12月15日

302空、入江大尉の雷電から「エンジン不調、降着する」との電話(無線)あり

飛行場へ滑り込んできた。脚が出ていないので赤旗を持った搭乗員たちが

降着地点へ走って行った。(赤旗とは脚が出ていないので着陸をやり直せの

合図。当時は脚を出し忘れたまま着陸する事故が多かったため、これを

専門に見張る地上員を配置した)赤旗を見た雷電はエンジンを一杯かけて

着陸をやりなおすために旋回をはじめたが、エンジンがとまったとみえて

スーッと相模原空の格納庫の向こうへ落ちていった。

これを目撃した、雷電隊のエース寺村中尉は

「なぜエンジン不調なら着陸をやり直さず、脚の出ていないまま

滑り込ませなかったのか。そうすれば完全に助かっていたのに。

エンジン不調で滑り込んでくる飛行機に赤旗を振って

やり直しを命じるやつがあるか」と憤った。

このほかに、昭和19年12月一ヶ月に4、5回、

新任搭乗員の事故が相次いだ。機体の不調を告げる電話連絡が

あったものの未帰還となったケースでは原因の究明もできず

単純に操縦技術未熟故の事故として片づけられてしまった。

その噂は瞬く間に広がり雷電は殺人機、あるいは欠陥機などと

呼ばれ、多くの搭乗員の忌み嫌う存在となった。

岩本徹三の雷電評価

「大型機を攻撃するなら良いが空戦では零戦に劣る」

昭和和19年6月 岩本は岩国の332空で初めて雷電を操縦し、

零戦と比較し次のような感想を述べている。

「スピードは確かに出るが重い飛行機で、特に運動性能が悪く たいしたもの

ではないなと思った。大型機を攻撃するのなら 今の零戦より良いかも

しれないが、敵の戦闘機相手では零戦に劣る」

美濃部正大尉の雷電評価

「俺は孫子の代まで雷電には乗せん!」

彗星夜戦隊「芙蓉隊」で有名な美濃部大尉(のち少佐)は

20年5月に302空で零夜戦、月光の第二飛行機隊長を務めており

「俺は孫子の代まで雷電には乗せん!」と

雷電乗りに皮肉な大声を浴びせた。

羽切松雄中尉の雷電評価

「そうだ!雷電なら勝てる!」

横須賀海軍航空隊テストパイロットであった羽切松雄中尉は

当初、雷電を失敗作と考えていたが徐々にその必要性を

感じるように至った。以下は新兵器実戦記より引用しながら書く。

「雷電はとにかく零戦と違って若い搭乗員では乗り切れまいということを感じた

それ以降、雷電はあらゆる方向からけちをつけられ、この飛行機はダメだと

いう結論になった。スピードは出るけれど航続距離が短い。全速で1時間半

だから、これは空戦には向かない。(この回想は昭和18年頃と推測)

三菱は既に量産に入っていたが、雷電は海軍の飛行機としては

失敗作であると私たちは思っていた。

零戦 vs 雷電

しかしそのころ、前線ではすでに零戦は苦戦していた。

P-38が出ていたしF6Fも出ていた。そこで前線から盛んに

雷電と、雷電の出現を待ちこがれていた。しかし我々は前線へ送っても

空戦がやれるかどうか首をひねった。対零戦の空戦をやってみると

雷電には空戦フラップがついていても零戦とそれほど差がない。

確かに雷電は上昇力とスピードに秀でていたが

そのほかにはとりどころがなかった。やがて厚木に302空ができ

雷電隊が編成された。若い搭乗員の事故が絶えなかった。

これは決して雷電が悪いのではなく、雷電の性能が悪いのだと

私たちは言っていた。雷電の空戦フラップは単機空戦をやりながらGを

かけてゆきそれが2G、3Gになるとひとりでに出てくるようになっていた。

翼面荷重を大きくするから旋回半径を小さくすることができたがお慰み程度

しかなかった。

ソロモン進出後、零戦に乗って毎日激しい空戦を繰り広げているうち

にふと雷電を思いだした。「そうだ!雷電なら勝てる!」

敵の戦闘機は零戦より遥かに優秀であって米軍機は一撃離脱が

確立されつつあった。そのため零戦は多くが奇襲でやられ

敵機には追い付けない。どうにもならなかった。これに対応できるのは

雷電だと気付いた。雷電の上昇力をもってすれば急激に高度を

とることができるので上から降ってこられることも少なくなり、逆にこちらから

降っていくチャンスも多くなる。逃げる敵にも追いつける。敵は現在

単機空戦を避けるのであるから、空戦性能への物足らなさは

このさい問題にならない。それに雷電には20mm×4という

重武装がある。雷電の航続距離の短さも基地の上空戦では欠点とはならない。

いままでになかった重戦闘機「雷電」

以上が羽切松雄中尉の回想であるが、考察するに

零戦が手足を動かす如く、非常に乗りやすい飛行機だったため

ようやく飛べるようになったばかりの搭乗員では

雷電を乗りこなすのは難しかったのではないだろうか。

着陸時の視界は狭く、速度も速い。翼面荷重も高いので

零戦のように操縦も容易ではない。

戦後、雷電を鹵獲しテストした米軍によると離着陸時の視界が若干悪いと

されたが、それ以外は良好で、着陸時の速度もさして問題にならず

傑作機と称された。テスト時の測定基準が日米では若干ことなるものの

最高速度も671 km/hと大幅に増大し(高オクタン燃料によるものか)

P-51に匹敵するスピードが出ることを証明した。

日本と欧米では戦闘機の設計思想も違う。米P-51の着陸速度も

雷電と大差がなく、ごく通常ということだろう。少なからず

日本の搭乗員がそれまで(零戦)と全く違う重戦闘機、雷電に慣れていなかった

というところが要因のひとつとして少なからずあると感じる。

大戦末期では老練の搭乗員も少なく、事故も比例して多くなる。

雷電は傑作機だ

もっとも多くのB-29を撃墜

一方で、もっとも多くのB-29を撃墜したのは、零戦でなければ紫電改でも

ない。雷電である。

雷電の欠点も次々改善され、高高度においても油温度は下がらなくなるし

高高度における機銃の不発もほとんどなくなった。さらに発動機のシールドを

完全にして雑音の防止に努め、空中線は折り返しその短さを補った。

滞空時間を長くするために、その巨大な胴体内に増槽をつけてしまった。

電話(無線)も良好で、地上からの受信はもちろんのこと

送信も感度良好であった。雷電のコールサインは雷で

「こちら雷十一番、空戦に入る、こちら雷十一番、空戦に入る」

と逐次地上と僚機への伝達を行った。

雷十一番とは、雷電隊一分隊一小隊一番機を示す。

高度3000メートルを越えると酸素マスクへ酸素が供給される。

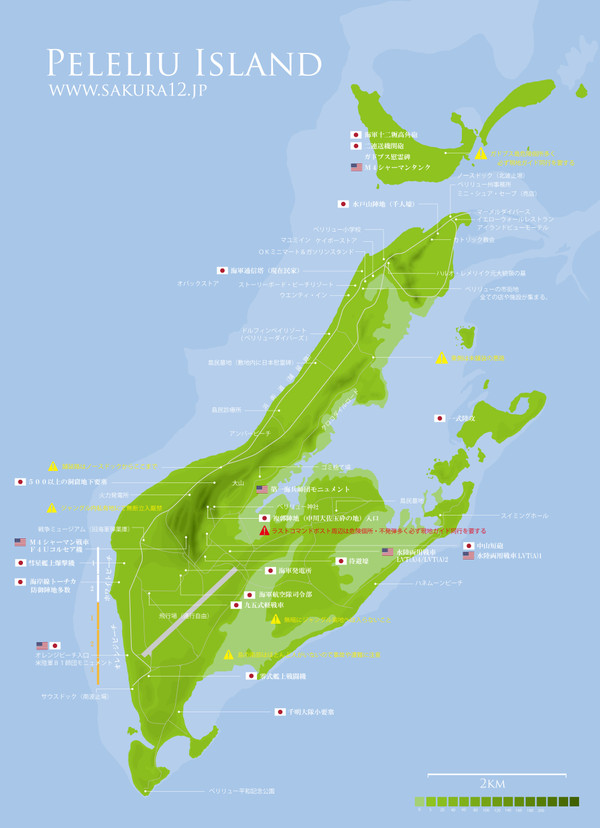

302海軍航空隊と雷電隊

第302海軍航空隊は内地空襲避け難しと感じられるようになった

昭和19年の春、横須賀航空隊において編成されてその後厚木飛行場へ

移った隊であった。司令は小園大佐。飛行長は水上機出身の西畑中佐。

司令や飛行長のいる302空の司令部は横須賀にあり、厚木基地は

その派遣隊があり、飛行隊は全部厚木にいた。厚木派遣隊長は

山田少佐であった。

302空は三飛行隊より成り

第一飛行隊は雷電2個分隊、零戦1個分隊

第二飛行隊は月光2個分隊、銀河1個分隊

第三飛行隊は彗星2個分隊、これに各整備分隊と

兵器整備分隊が付属されて編成されていた。

月光は初めから夜間戦闘機であるがほかの銀河、彗星、零戦は

ここで斜銃を取り付けて夜間戦闘機として使用した。

厚木の夜間戦闘機隊は月光、彗星、銀河、彩雲、零戦の猛者で

雷電隊は航続距離が短く帝都上空の邀撃のみであったが

夜戦隊は名古屋まで邀撃可能だった。

雷電隊は滑走路の広い木更津基地も合わせて運用した。

302空の雷電は少なく、50機近くある中に完備状態で実戦に

使えるのは半数ほどにすぎなかった。

雷電隊編成は以下の通り。

雷電第一分隊長、寺村純郎中尉

雷電第二分隊長、赤松貞明中尉

高度一万メートルの景色

雷電隊のみが見た世界

雷電隊第一分隊長の寺村純郎中尉は次のように記している。

以下、東京空戦記より引用

一万メートル上空は静寂そのもので

さびしいさびしい世界である。

垂直の視界は良いので海岸線がはっきり見える。

眼下に相模湾の波打ち際が白い線となって見え

江の島や三浦半島が見え、遠くには九十九里の海岸

そして関東平野の緑、その周辺の山々、その山々の間に

一際そびえ立つ富士、さながら正確緻密に作られた箱庭

を見るようなものであった。

猛烈な西風が吹いているので機首を西に向けて

飛んでいるときのほうが多い。

飛んでいるのであるが、飛んでいる気持は少しも無い。

計器の速力は160節近く出ていても、付近には何もなく

地上の目標は一万メートルの遠くにある。

江の島上空一万米も小田原上空一万米も

地上を見る感じは大差がない。

空中にただ浮いている感じである。

特に旋回している間などは空中の一点で

飛行機の翼が静かに傾いて機首がゆっくり回っていく

ような感じしかしない。実に静かである。

さびしいさびしい世界である。

手も足も最小限度の動きしかしないで

じーっとしている。動けば寒さが身にしみこむ

とでもいうように段々風防のガラスが曇ってくる。

手で拭いても駄目である。こうして来るか来ないかわからない

B-29を待っている一時間は全く長いものであった。

引用おわり

時間がかかっても一万メートルまで上昇し待機できる、と思うのは

ぜんぶ地上の考えである。酸素が薄いので、常に機種を上に向けて

エンジンを全開にしていなければ高度を保持できない。

水泳で顔を水面から出して、ひたすら沈まないようにバタバタと

もがいている状態に近い。燃料はあっという間に底を尽きる。

B-29に攻撃のチャンスを得るだけでも至難であった。

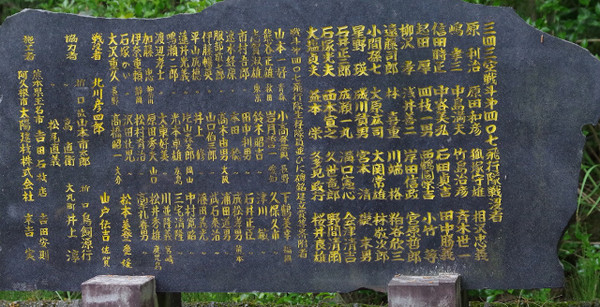

◆坪井庸三中尉

唯一F-13(B-29の単機偵察型)を撃墜した雷電搭乗員

南方帰り、水戦出のベテランで単機侵入のB-29を撃墜した

唯一の搭乗員。雷電でB-29、4機、F6Fを3機撃墜。

昭和19年12月3日

午後2時から一時間半にわたり数十機ずつ梯団になり、富士山の北方を

廻って帝都上空へ侵入せしB-29約70機を捕捉し犬吠埼上空で

このうちの一機を撃墜。

昭和20年2月12日、

F-13を犬吠埼上空で撃墜

F-13はB-29の偵察機バージョンで単機高速で日本上空に侵入する。

爆撃任務と異なり、機体も軽く単機で逃げ回るため、これを捕捉して

撃墜に至るのは不可能といわれた。

(B-29爆撃編隊は一度爆撃コースに入ると進路変更しない)

2月16日、F6Fを2機、千葉県茨城県上空で撃墜

2月17日、F6Fを1機、千葉西方で撃墜。

4月1日、F-13と刺し違え戦死。

賑やかな昼食だった。わあわあ騒いでいるうちに

「雷電隊一コ小隊発動発進」の令が来た。

「忙しいこっちゃ」と昼飯を食っていた坪井大尉が飯を半分食ったまま

立ち上がって落下傘バンドをつけはじめた。飯を食い終わっていた寺村が

「おい坪さん、俺がかわろうか、もう飯はおわったから」というと

手を振り振り「いいよいいよ」と言いながら出ていった。

それが坪井最後の姿となった。

坪井は単機のB-29を捕捉し得意の直上方より一撃し

B-29の後方をかわると同時に敵弾によって機は火を吐き、機と運命を

共にした。指揮所には食べ残した昼飯が彼の帰りを待っていたが。

◆赤松貞明中尉

日本海軍のエース・雷電でP-51を撃墜

雷電隊第二分隊長

おおよそ350機を撃墜(うち支那事変中243機、太平洋戦争ではおおよそ

百数十機)し世界記録保持者と戦後も自負した海軍のエース。

零戦、雷電双方でP-51を撃墜した唯一の搭乗員である。

雷電でP-51を撃墜

赤松の自伝日本撃墜王によると空戦の模様は以下のとおりである。

終戦間際、敵の大編隊が東京をあらしまわってゆうゆかえってゆくとき

赤松は送り狼で追いかけていった。城ケ島の真上を敵は真っ黒な編隊で

帰って行った。味方は赤松を先頭に雷電5機。その後ろから零戦が5機

ついていった。大編隊の殿を敵は必ず二機のP-51が交互に警戒してゆく。

赤松はこのうちの一機の後から隠れてつけていった。敵機の真後ろというのは

敵の廻る方へ廻るほうへととつけていって常に相手機の死角の中に入って

いることをいう。真後ろと真下は敵から見えないのでその方向に隠れ隠れ

してつける。そして頃はよしと思うころ有利な位置定めて突如P-51を射撃。

そのうち敵の燃料タンクから火を噴き、火だるまになって墜落していった。

もう一機のP-51が友軍のやられたのを見て垂直旋回で

廻り込んできて敢然と赤松機を攻撃。赤松はすでに全弾撃ち尽くしており

逃げるわけにいかないので(追いかけてくる)反対に敵機の方向に向かって

弾を撃たせ、そのうちに振りきって逃げた。

唯一、赤松は

「雷電は良い飛行機だ。ただもう少し燃料がつめたらな」と語っている。

関連記事

赤松中尉の戦後

◆寺村純郎中尉

雷電でB-29、F6Fを撃墜

海兵71期・302空雷電隊第一分隊長

昭和20年、2月10日銚子上空でB-29を撃墜。

寺村中尉の回想~東京空戦記より

実際の事をいうと雷電にのらねばならぬと決まったときは

少々うんざりした。今まで乗っていた零戦と比べ

雷電は悪評嘖々たるものがあった。

だが私たちがその雷電の離着陸訓練をはじめ

編隊飛行、特殊飛行、空戦訓練と進んでいった頃には

もう雷電は私たちにとって赤の他人ではなくなってしまう。

殺人機だということまで誇りになるのだ。

ドングリに翼をつけたような無様な恰好までが

ほほえましく感じられる。

猛牛が突進するように滑走路を走ってゆく姿も

まんざらすてたものではない。

寧ろ人の嫌がる雷電の搭乗員であることを

誇りにする気持ちであった。雷電の日本一を誇る

上昇力や速力、火力その他重武装を自慢にした。

敵機を一機おとすごとに桜のマークを描いた。

整備員たちは自分の受け持ちの飛行機の座席の前に

小さな神棚を作って武運を祀ってくれた。

座席の前の計器盤にはあちたこちらから

送られたマスコットがぶらさがっていた。

空襲の旅にそのマスコットと一緒に飛びたった。

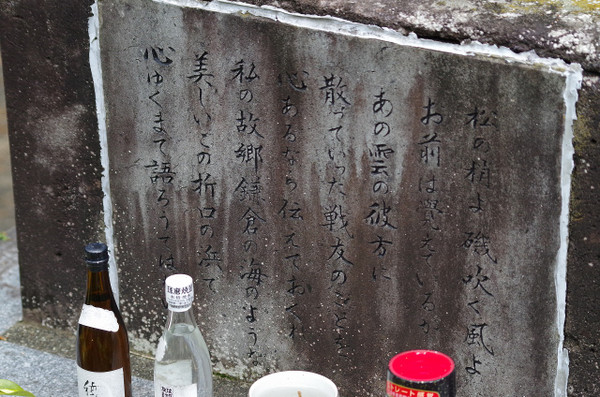

8月15日の雷電隊出撃

寺村中尉は次のように回想する。

8月14日

「どうやら無条件降伏らしいんだ」

その言葉を初めて聞いた寺村は悲しみと憤りを覚えたという。

部長以上は一週間も前から司令からその情報を知らされていたというのだ。

302空の夜戦隊が可動全機で銚子沖の敵機動部隊に薄暮攻撃を決行したのは

2、3日前。無事に帰ってきたものはほとんどなく大きな犠牲を払った。

雷電隊も茂原から出撃する特攻隊の直掩に出るように命じられたのも

2、3日前だった。特攻隊の援護では身を持って特攻機を守らねばならず※

寺村は今度こそ最後だと覚悟を決めていた。

※雷電は航続距離の短さから最後まで特攻機に使用されることはなかった。

しかし特攻隊の掩護といっても、特攻隊を見送って自分らだけは帰ることは

出来ない。敵機に体当たりするなど、概ね自分も死にに行くようなものである。

多くの搭乗員が終戦を控えながら、数日前に戦死した。

その舞台裏がこれである。寺村は馬鹿にするなと怒鳴りたくなったという。

司令は徹底抗戦の構えを崩さず、全海軍部隊に降伏反対の電文を発進

するのだという。

寺村は無性に腹立たしく、寂しく酒をガブガブ飲んで酔いつぶれて寝てしまった。

15日朝方、従兵が何度もおこしに来た。

「分隊長グラマンの空襲です!」

「なあに笑わせるな。今日日本が降伏しようというのに

なにが空襲だ、ほっとけほっとけ」

寺村はまたうつらうつらと眠りにはいった。

「分隊長、雷電発進です!」

「何、発進だ!ふざけるな!日本は負けたんだ!」

ふてくさって毛布の中に潜り込んでそしてまたうつらうつらと眠ろうとしていた。

そのとき雷電の爆音が響いた。

「しまった!」

かれは急いで飛行服を着て指揮所へとんで行ったが

すでに遅かった。雷電4機、零戦8機が離陸した後だった。

いままでどんなに飛行機が少ない日でも寺村は一番機として離陸できた。

そして最後の戦には乗り遅れてしまった。

このとき出撃した蔵本中尉は

「今日は絶対に生きて帰ってこない」

そう言って数少ない雷電を奪うようにして飛び立った。

まだ幼さの残る丸顔が印象的だった。

蔵本中尉はF6Fと空戦に入り不利な体勢から

これが最後の出撃と敢然とグラマンへ突撃した。

もうひとり、雷電で飛び立った先任士官は寺村よりふたつ年下で

「早く雷電に乗せてくださいよ。そして分隊長の列機体にしてくださいよ。

分隊長を先に死なせませんよ」

そう言うのが口癖だった。零戦でP-51と戦い足に弾を受けて

びっこをひいていた。念願の雷電に搭乗し飛び立った。

そして二人とも帰らなかった。

これは8月15日の午前中のことである。

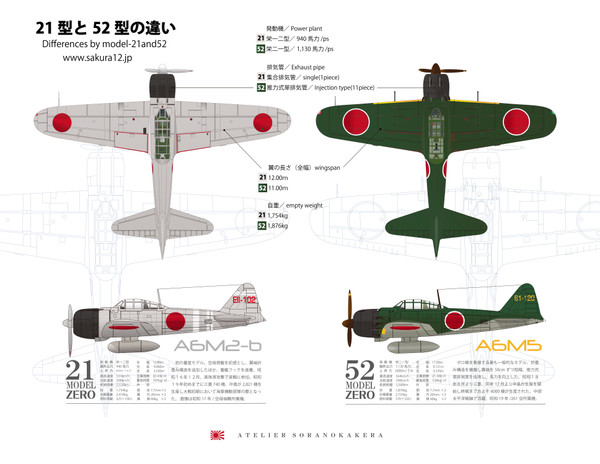

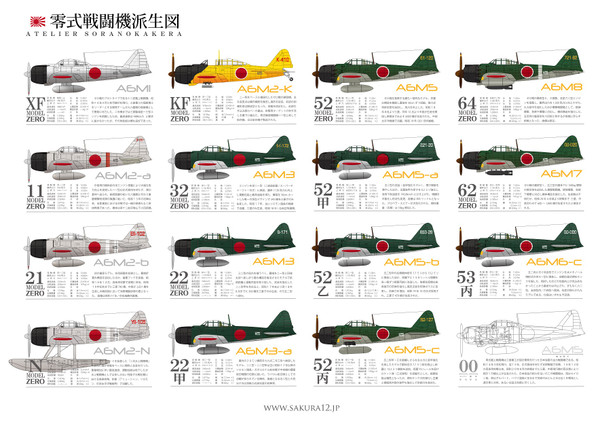

21型と52型の違いについてはこちら

21型と52型の違いについてはこちら