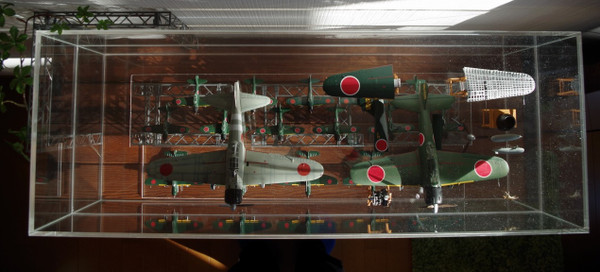

一式陸攻を見学に山梨県へ行ってきました。

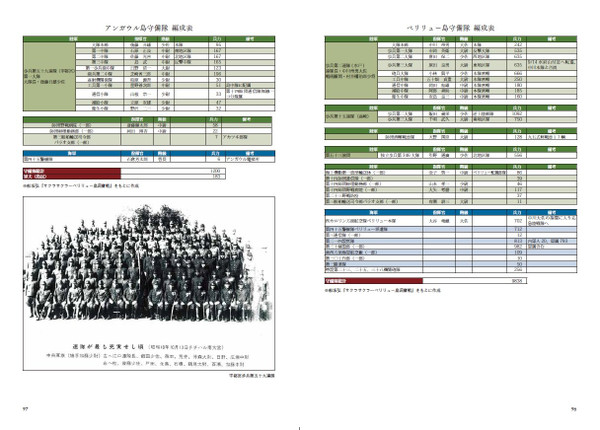

ここ、河口湖自動車博物館は世界で唯一、現存する一式陸上攻撃機(本物)が

見学できる場所です。現在、胴体と尾翼の修復まで終わり

残りは主翼のみとなりました。格納庫の隅に展示してあります。

一式陸攻は「中攻」とも呼ばれ、ゼロ戦と並んで

先の大戦の主戦力となりました。それにしても、

75年も前にこんな大きな飛行機を2400機以上も製造した

日本は凄い。それらを必死に支えた国民の底力に敬意と

感謝を表する次第であります。

河口湖自動車博物館飛行館へ

河口湖自動車博物館の別館「飛行館」は8月のみ営業開館し

見学できる。それ以外の期間はレストア作業に専念しているようだ。

8月もおわりに差し掛かった頃、出かけたが、午前中の開館直後にも

かかわらず、多くの人が訪れていた。

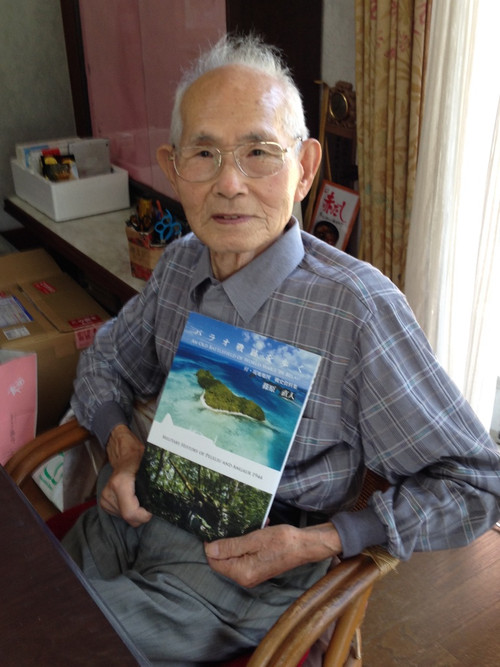

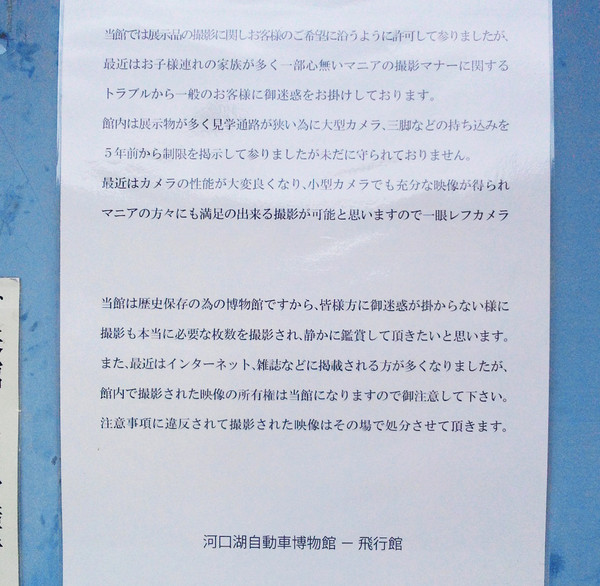

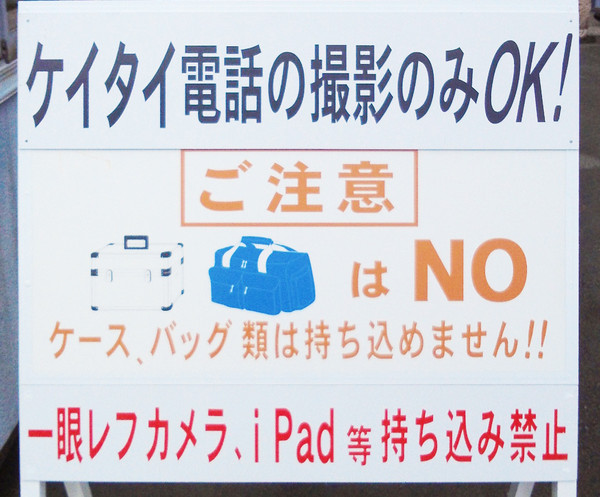

いきなりだが、入口に掲げてある撮影禁止の注意書き。

ケータイ(携帯)でのみ撮影が許可されている。三脚、自撮り棒は

もちろん、一眼レフ・コンパクトデジカメに関わらず、一切のカメラは持ち込み

禁止。i-padも禁止。

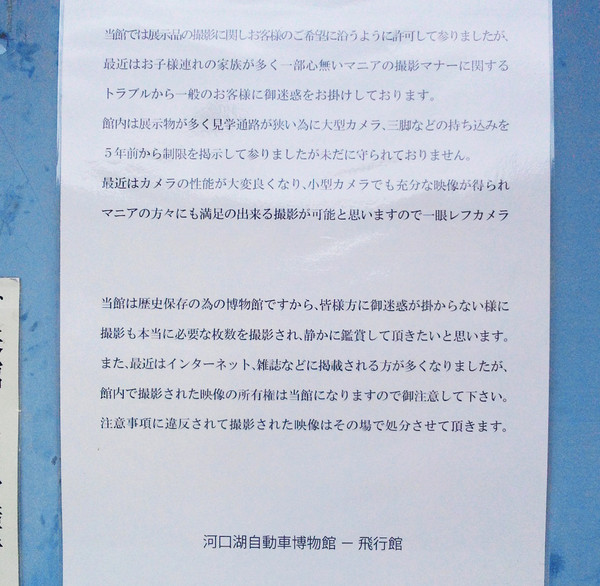

なぜデジカメは禁止で携帯だけOKなのか?

こういう理由らしい。

館長さんだって本来こんな注意書きしたくないだろうに、

携帯だけでも撮影できるなら有難い!自分は充分であります。私は

実物の質感をこの目で見に来たので写真はオマケであります。

▲

それにしても大きい。

まずは機首の風防から見てみよう。

この写真ではわかりにくいが、風防の透明度が高いので

風防越しに内部が細部までよく見える。とても興味深い。

内部に入れる見学企画があれば、喜んで参加したいのだが

これだけでも満足。

風防に使われている。

アクリルは当時、最先端の樹脂素材だった。

▼

▲一番前(ドーム型の先端)は爆撃手が座る。爆撃手の席は

よく見える。写真は写り込みがあるが、実際は触れられる距離にあり

細部まで非常に緻密に復元されている。

爆撃の照準を行う際、眼下がよく見えるように、

床はアクリルの透明張りだ。

特にこの展示機「一式陸攻二二型」の風防は一一型より

窓が多くなっており良く視界が確保されている。

一式陸攻の水平爆撃

一式陸攻は雷撃と爆撃が可能だが、

爆撃(水平爆撃)の場合、敵陣上空へ到達すると

翼も触れんばかりの爆撃編隊を組み、先頭の一番機より

爆撃する。これを合図に、後続の機が続く。よって

一番機に最も優れた爆撃手が搭乗する。

単機では命中しない爆撃も、このような複数編隊による

網を形成することにより、いずれかの命中が期待された。

戦争初期には爆撃専門・専科の搭乗員育成プカリキュラム(特修科練習生)を

卒業した熟練の爆撃手が存在したため、命中率は非常に高かった。

戦争後期にはそうした熟練の搭乗員が多く戦死した。

地上爆撃の場合は高度をあがれるだけ上がって

7000メートル程度。地上目標は動かないから優秀な爆撃種が

一番機に乗っていればそれでよかった。

問題は艦船の爆撃である。

敵艦に爆弾を投下する際は徹甲弾を用いて

3000-4000メートルで行われた。これは対空砲火を避ける以外に

敵艦船の装甲を貫くために最も適した高度とされた。

これより低い1000-2000メートルでは艦船のアーマーを

突き抜けず、爆弾が跳ね返って表面で爆発してしまいダメージを

与えられない。

戦闘行動中の艦船に爆弾を命中させるのは至難である。

戦艦や空母など巨大な船は舵を切ってから曲がり始めるまで

3分もかかるため、命中しやすかったが、巡洋艦や駆逐艦は

すぐに進路を変更できるため、進路を予測しなくてはならない。

こればかりは運であった。優秀な爆撃手ともなると敵艦の

ウエーキ(航跡)のでぐあいで面舵になるか取舵になるか

見極めたという。

一式陸攻の雷撃

一式陸攻の最も最初の活躍といえば

イギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスの

レパルスの撃沈が有名である。

雷撃は水面スレスレの20メートルから1トンの魚雷を投下し

大凡30度の角度で入水。この方法が魚雷が真っ直ぐに進む。

敵戦闘機も超低空では照準できず、後ろから近付いても

20ミリ機銃があるのでボカンとやられるだけで手が出せない。

理想的な高度とされた。

ところが実戦ではプロペラが海面を叩くほどの

超低空で飛行した。これは敵艦の高角砲が仰角プラス9度まで

しか下がらないという先入観から、超低空で接近すれば

敵の弾は当たらないという考えであった。それで敵艦に突っ込んで行って

魚雷を投下すればあとは逃げるだけなのだが、訓練では

回避行動を取ったが、実戦では腹を見せると撃たれることがわかった。

そこで、雷撃を済ませたら全速力で一直線に敵艦の上空を突っ切る

戦法に切り替えたのである。結果的にこのほうが被弾率は少ない。

しかし回避行動もせず敵艦の真上を突っ切るのだから、その度胸たるや

並大抵でないし、被弾せずに済むか、こればかりは運でしか

かわせない。プリンス・オブ・ウェールスでは

腰まで水に浸かりながら懸命に高角砲を撃つ敵兵の顔が見える。

さすがは伝統のロイヤルネイビー。敵ながらあっぱれと思ったそうである。

その後、ニューギニアに進出し、連日のように

連合軍基地への爆撃、艦船への雷撃を繰り返すようになると

一式陸攻の消耗は激しくなった。

▲その右上が操縦席。

高い位置にあり、操縦席の様子や計器盤までは見えないが、

全体の配置などはよくわかる。全て復元が終了した暁には

ステップなどを備えて、操縦席が見えるように工夫してほしいと願う。

一式陸攻は原則7人乗り(搭乗員概要)

主操縦士と副操縦士の二人が横並びに座る。

主操縦士が右の席、副操縦士が左の席。 戦中の

日本の飛行機だからそういう並び。

一式陸攻は原則、7人乗りである。

・主操縦士 ・副操縦士 ・搭発員(搭乗整備員、現在の航空機関士。機銃兼任)

・射爆員(爆撃・雷撃手。操縦員兼任の場合あり。機銃兼任)

・主偵察員(航法士、機銃を兼任) ・副偵察員(機銃を兼任)

・電信員(機銃を兼任)

電信、偵察は兼任するケースが多い。大戦初期においては

7人全員が、操縦、電信、偵察など全てを一通りこなすことが出来た。

これに編隊の指揮官や同乗者が加わると

8名~10名になる場合、また、戦争末期で

副操縦士が不在で5名で飛行するケースもあった。

一式の搭乗員が機内でどんなことをしていたのか?

よろしければ以下もご覧ください。

一式陸攻搭乗員天野さんのお話(1)一式陸攻のイロハ

(一式陸攻の後継で新型の銀河は、これらの仕事の効率化を図り

兼任できるようになって、搭乗員数も3名となっている)

主操縦士が機長を務めると思われがちだが、必ずしもそうではない。

後席に座る偵察員のほうが経験を積んでいたり、階級の関係などもあり

そちらが機長となっている場合もある。

これは、二人乗りの艦上爆撃機や三人乗りの艦上攻撃機なども同じで

真珠湾攻撃で九七艦攻に乗っていたある機長(偵察員)によれば

「操縦員は操縦に専念してればいい。後席の偵察員が見張りや

航法、色んな仕事をして指示を出す方が何倍も大変だった」と

語っている。

▲操縦席の風防を開けたところ。

これを、ぜひとも上から覗けるようになってほしい。

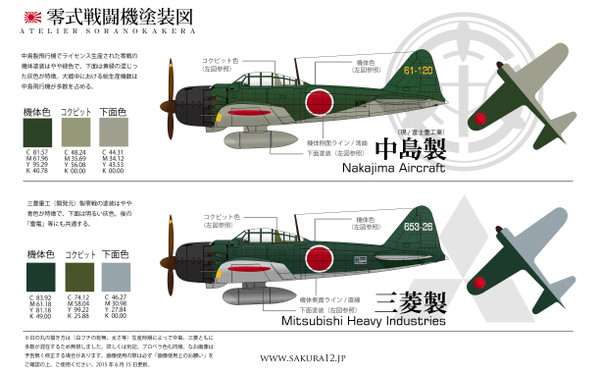

内装色は三菱系内装色だが、実は一式陸攻の内装色は

諸説あって、ジュラルミン地剥き出し、または防錆塗装の青色だったとも

色々な説がある。

機体の開口・乗降部は操縦席上と日の丸に設けられたハッチのみである。

▲鮮やかな日の丸。入口のハッチがある。

誰がなんと言おうと、美しい。

鮮やかな日の丸に感激する。格納庫の中で最も兎角

目を引くのだ。白い縁取りがまたそれを際立たせている。

一式陸攻は大きいので、感激はなおのことだ。

この日の丸の鮮やかさが、一度は戦争に負けた日本が復興し

主権を取り戻し、あらゆる形で再生をとげてきた、私は

サンライズに思える。

一式陸攻の生存率

一応、搭乗員全員が落下傘を背負っているものの

一式陸攻の任務は

敵陣へ攻め入ることが殆どの為、

脱出せず、そのまま自爆、7名全員が未帰還となる

ケースがほとんどであった。

一式陸攻は、敵艦、敵陣に絶対命中を狙う為

一旦爆撃、雷撃進路に乗ると、動かない。

敵機に補足された場合、機銃で応戦するか、

護衛のゼロ戦に守ってもらうくらいしか生き延びる道はないのである。

とにかく、回避行動はとれない。

戦後、我々がゼロ戦などの、戦闘機の生存者に講演などを

聞く機会はあるが、この中攻で生き残った者は非常に少なく

滅多にお目にかかる機会はない。幸運中の幸運が重なり

生存した者を除いて、一式陸攻の搭乗員は多くが

終戦までに戦死している。

一式陸攻搭乗員天野さんのお話(3)ソロモン海戦

▲この機体はヤップ島のジャングルから回収されたもので

翼の付け根から後ろが完全なオリジナル。前方は図面に基づいて

復元された。

▲バラレ島の一式陸攻

復元の際に参考にされたバラレ島に残された

一式陸攻一一型。

関連記事

硫黄島の一式陸攻

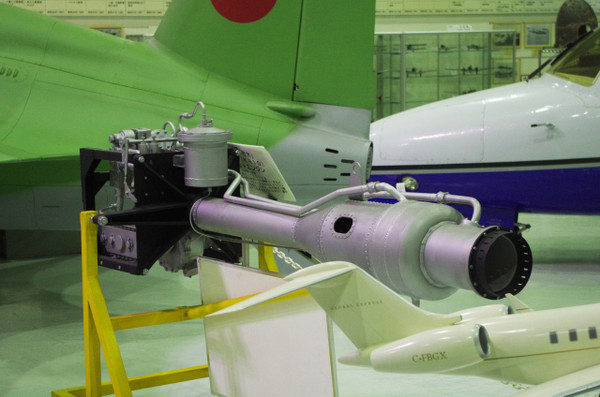

▲20ミリ動力銃塔。

電動の20ミリ銃塔。

敵機と遭遇した場合、機銃の扱いは通信士が兼任する。

敵戦闘機に捕捉された場合、

通信士は「敵機見ユ」「敵機ト交戦中」を打電すると、すぐさま機銃座に

飛んで行って機銃に取りつき、戦闘を開始するのである。

▲上面の機体色と下面の灰色の境目が

グラデーションになっている。

実際にこれと同様の位置およびグラデーション塗装が施されて

いたのかは謎から、様々な文献や資料から想像するしかない。

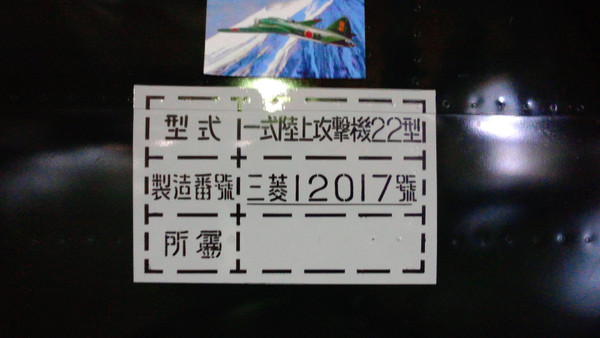

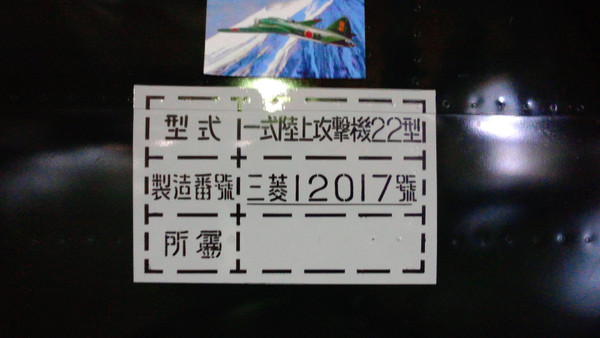

▲銘板

ステンシルで刻印された銘板。

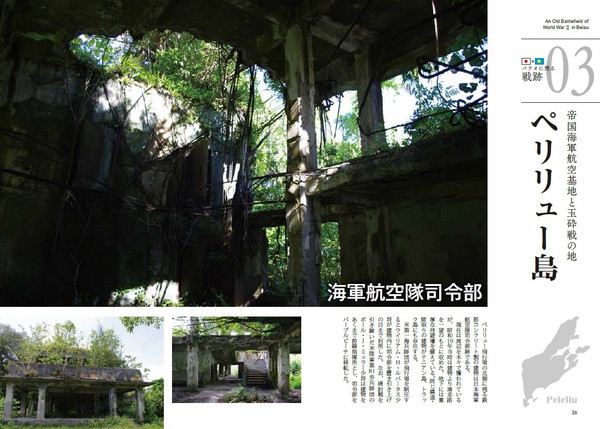

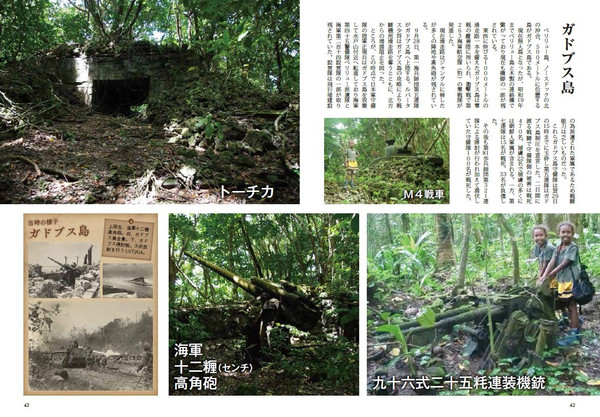

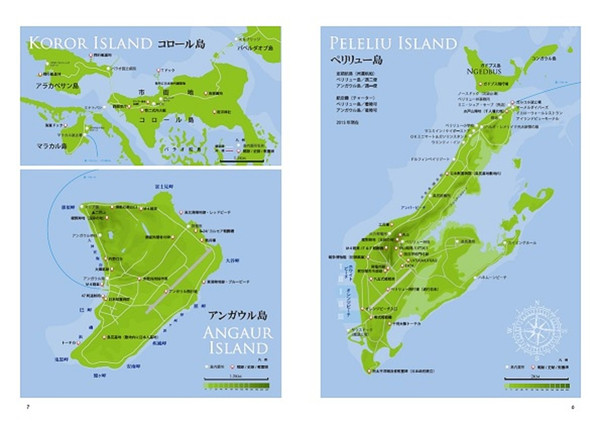

復元機は第761海軍航空隊(龍)の機体である。

第761海軍航空隊は大宮島(グアム)・サイパン・テニアン・

ペリリュー・ヤップなどを拠点に活躍した部隊で

一式陸攻を主戦力に据えたほか、銀河や彗星などを保持した。

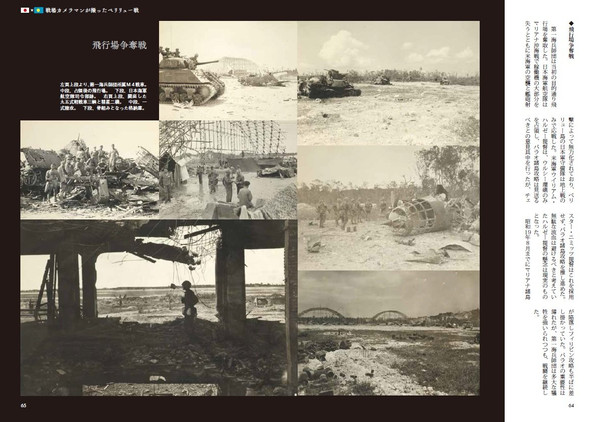

最終的にはマリアナ沖海戦(あ号作戦)で

ペリリュー島から連日、マリアナへ出撃、そのほとんどは未帰還となり消耗。

航空機を失った地上員(整備員等)は応急陸戦隊となって

ペリリュー島玉砕戦に参加。中川州男大佐とともに

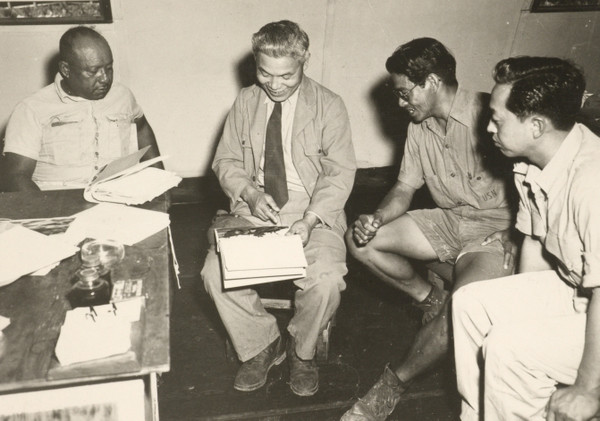

玉砕した。土田喜代一氏は第761海軍航空隊の

地上見張り員だった。

関連記事

一式陸攻搭乗員天野さんのお話(1)一式陸攻のイロハ

一式陸攻搭乗員天野さんのお話(2)東京初空襲

一式陸攻搭乗員天野さんのお話(3)ソロモン海戦

関連記事

テニアン島へ行こう

帝国海軍ペリリュー航空基地跡へ行く

土田さんの天皇陛下拝謁

中川大佐玉砕の地へ

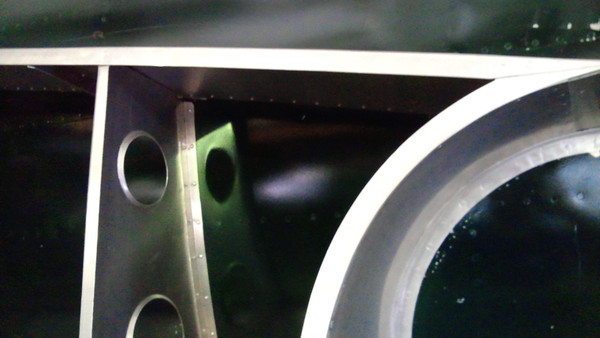

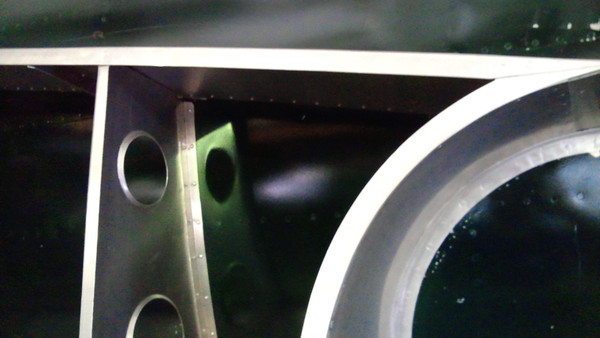

▲主翼の断面を見ることができる。

復元が完了してしまえばこの部分は見られない。貴重である。ゼロ戦同様

主翼は超々ジュラルミンを桁(けた/主翼の軸となるもっとも重要な部分)に

アルミ合金が貼ってある。

一式陸攻といえば、航続距離を増やすため、インテグラルタンクを採用した。

このため防御力に乏しく、ワンショットライターと呼ばれたと

言われているが、ちょっと待ってほしい。

ここで「防弾をおろそかにし、命を粗末にするから

日本は戦争に負けたんだ」などと言うのはおかしい。

それは我々が戦後に後出しだから言えることで決して

現代の物差しで語ってはならない。当時とは価値観が全然違うのだ。

防御というものは、サムライ的考えで卑怯と考えられていた。

当時、攻撃こそ最大の防御だと考えられていたし。アメリカと戦争してみて

はじめてそれが不利なこととわかったのだ。

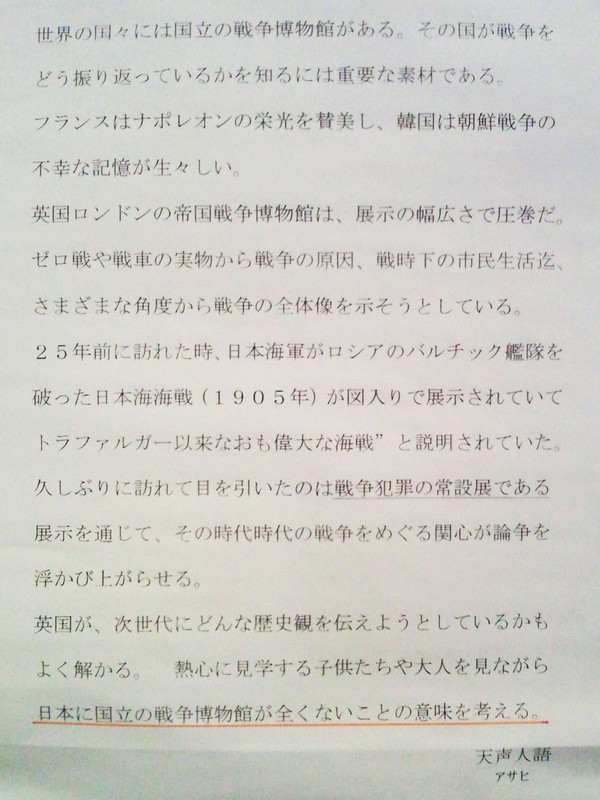

館是なのか、天声人語(朝日新聞の社説)が館内の目立つところに

掲示されていた。何はともあれ、戦時中の兵器をこうして忠実に

復元してくれる後世の為に最も重要であるし、ありがたい。

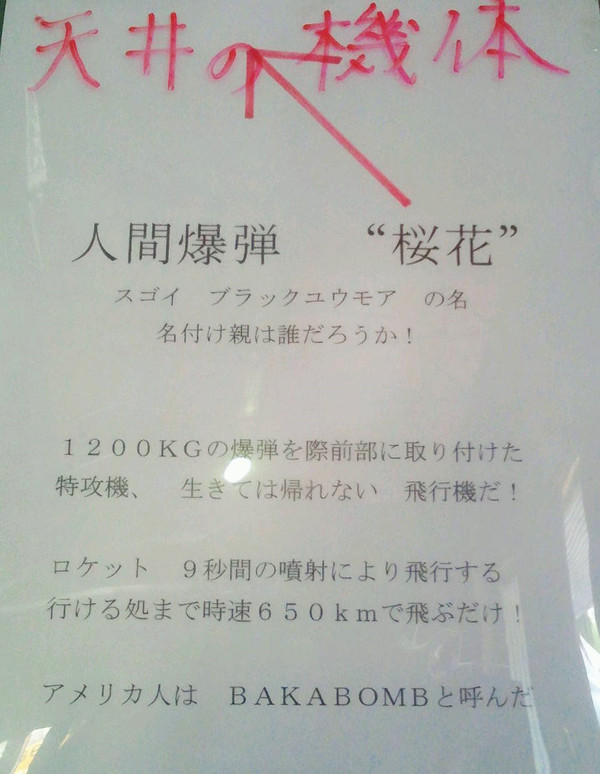

▲

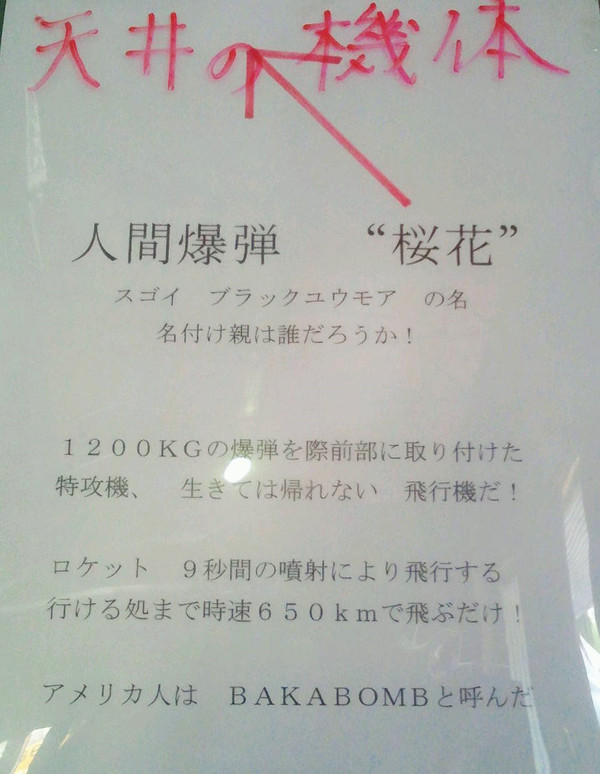

一式陸攻の尾翼上部には「桜花」が吊り下げられていた。

桜花は母機である一式陸攻二四型丁に吊り下げられ、戦域まで飛行し

切り離された後は、単機、ロケット推進で敵艦に突っ込む特殊攻撃機だ。

私はかつて、この桜花生存者の話も聞いたことがある。

関連記事

桜花の胴体に日の丸がなかった理由

神雷部隊「桜花」別杯の地へ

鹿屋航空基地資料館

桜花カタパルト基地跡へ

▲貼り付けられた桜花の説明文。

私はブラックユウモアでもBAKABOMBでもないと思うが。

桜花は桜花だ。

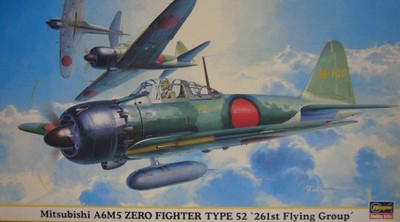

一式陸攻を見学したところでゼロ戦の見学に移る。

ここは日本で唯一ゼロ戦二一型を展示しているところでもある。

関連記事

骨格も展示されている。骨格が見られるのも全国でここだけ。

ゼロ戦のデザイン段階から理解できる。

後ろは第263海軍航空隊(豹)のゼロ戦五二型。

▲

こちらは一式戦闘機「隼」

ジュラルミン地剥き出しで、その鈍い輝き、質感などがよく見てわかる。

みんな地味だからと素通りしていたが、これこそ展示の真骨頂。

資料としての価値は最高に高いのだが。写真ではわかりにくいから

ぜひ足を運んでみてください。隼の後ろには戦意高揚のため

印刷されたポスターが展示されている。こういったものも非常に貴重。

まさか南郷少佐にお目にかかれるとは思わなかった。

関連記事

知覧~ある特攻隊員と少年の実話「少尉と隼」

▲

ここはエンジンの展示も素晴らしく、保存状態も良い。

これは独名DB-601こと海軍名アツタ、陸軍名ハ40

「彗星」「飛燕」「晴嵐」「南山」に搭載された国産唯一の液冷エンジン。

細部までオーバーホールされたように綺麗で、これ一つだけでも

充分に見る価値がある。後ろにあるのがこのエンジンに搭載された

過給器(スーパーチャージャー)だ。

関連記事

航空機に見る陸海軍の確執

このほかには中島の最高傑作「誉」エンジンが新品のような形で

保存されれている。誉エンジンは素晴らしい。誉エンジンを

搭載した機体はいずれも優秀だ。

「紫電改」に「彩雲」、「流星」「銀河」などである。

機体は細部までよく観察できるようになっている。

あまりにも近いので機体をゴンゴン叩いているオッサンがいたが

頼むからやめてください。そういうことをするから制約が

増えてしまうんですってば。

オレオ式の脚。うーむ・・・。75年前とは思えないほど良い仕事してる。

まさに芸術作品だ。

▲

青色塗装は腐食防止用塗装。

海軍機に多く見られる特徴だ。

本来、アルミ合金やジュラルミンは腐食しにくいのだが

それでも腐ることは腐る。白っぽくなったり、赤っぽくなっているのが

それだ。可動部は腐食を防止するために腐食防止塗料が塗られた。

後年「青竹色」と言われるようになったが、それは戦後の呼び方で

当時はそんな呼び方は存在しなかった。

写真ではコントラストが少し強く出てしまっていているが、実際はもっと

薄い色だ。工業従事者なら誰でも知っている「青タック」をやや薄めて

ジュラルミン地に吹き付けたようなイメージだ。すなわち

ブルーメタリックとは全くことなる、透明度が高い、ジュラルミン地が

空けた青色と説明すればわかるだろうか。

航空自衛隊の黎明期を支えたF-86。

歴史の勉強ならびに工業芸術鑑賞を終え、見学終了し、外へ出てきた。

どれも素晴らしかった。また来ようと思う。

カメラには決して収まらない素晴らしい世界がある。

一式陸攻はこの後、主翼を取り付け完成するが

展示スペースが確保できず探しているそうだ。

来年にはぜひとも展示スペースを新設して堂々の一式陸攻を見たい。

記事の内容が参考になりましたらクリックをお願いします!

読者の方々のクリックによって当サイトは維持されています

戦史 ブログランキングへ