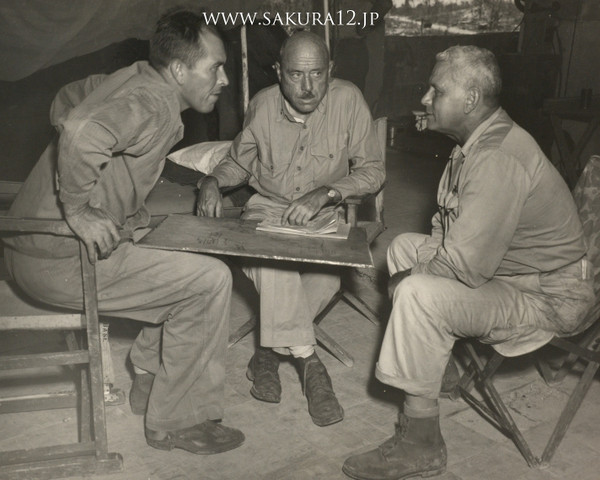

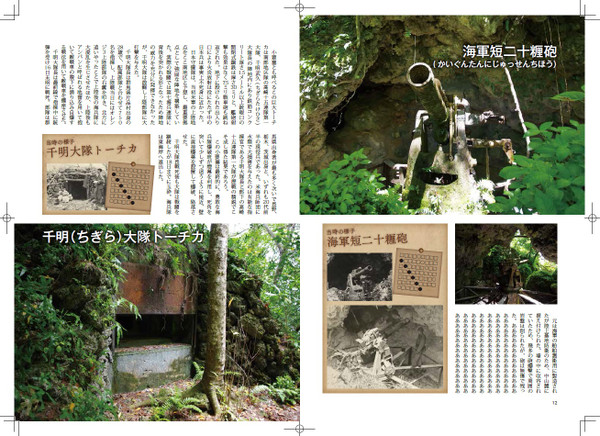

▲9月22日ペリリュー島西において第一海兵師団長ルパータス少将(右)と

第三水陸両用軍団長ガイガー少将(左)

◆ウイリアム・ヘンリー・ルパータス少将

Major general William H. Rupertus

1889年11月14日生まれ ワシントンDC出身。

1944年9月 アメリカ第一海兵師団師団長

ペリリュー戦当時55歳。

◆米第一海兵師団副師団長時代

中国駐留から始まった30年を超える海兵隊のキャリアを持つ

ルパータスは第一海兵師団の副師団長としてガダルカナルの作戦を経験。

1943年のニューブリテン島攻略作戦では師団を勝利に導いた。

前、第一海兵師団師団長で、のち海兵隊総司令官ヴァンデグリフト大将の

個人的な友人であり 精力的で高い能力を買われ、師団が太平洋に向かう

船上で第一海兵師団副師団長に抜擢。 ヴァンデグリフは弟分の彼を

いつの日か海兵隊の司令官に抜擢するつもりであろうと 噂されていた。

◆部下からの評価

ルパータスは気分屋で部下に対する態度をころころ変えることから

その能力に対しては懐疑的であったと伝わっている。この気分者気質は

中国駐留時代に猩紅熱で妻と娘を亡くしたトラウマに起因しているのでは

ないかと考える者もいたが、いずれにせよ、この時点で 部下からの信頼が

厚いと言えるものではなかった。

一部の者は陰で彼をRupe the Stupe(馬鹿なルパータス)とか

Rupe the Dupe(間抜けなルパータス)と呼び捨てていた。

また別のものは彼がソロモン諸島攻略で受賞した海軍十字勲章や

グロスター岬上陸作戦で受賞した 殊勲十字勲章がそれに値する

活躍をしたと思えないと考えていた。

◆米第一海兵師団長へ昇格・ペリリュー島攻略作戦へ

ヴァンデグリフト大将の後を継いで第一海兵師団師団長へ昇格した

ルパータスはペリリュー島攻略作戦(ステイルメイト2作戦の一部)

に命じられる。

ガダルカナルに近い演習地パヴヴ島でペリリュー島攻略の模擬演習の折

アムトラックから飛び降りた際足首を骨折。完治しないまま

ペリリュー島へ出撃することとなった。

◆ルイス・チェスティ・プラー大佐とルパータス

このときルパータスはルイス・チェスティ・プラー大佐(第一海兵連隊長)の

テントを訪れ次のように告げた。

「ルイス、今度のペリリューは君のためにお膳立てしたようなものだよ

うまくやれば将軍だ。もう一個海軍十字勲章をもらってそれに准将の

階級章も一緒にな」

この言葉に対し一個連隊の兵士の命を預かるプラーは不安を募らせた。

プラーが海兵隊に入隊したのは彼の連隊のほとんどの部下が

生まれる前の1918年で三度の海軍十字勲章の受賞歴があった。

積極的、活力があり歯に衣着せぬもの言う性格でかつ疑問の余地が

ないほど勇敢であった。彼の足にはガダルカナルで負傷したさい

日本軍の弾丸の破片が刺さったままだった。彼はいかなる場においても

絶対に引かない男であると皆が信じていた。

そのプラーにしてもルパータスの楽観主義には不安を感じていた。

プラーはペリリュー戦当時45歳。勇猛果敢そのもので連隊長でありながら

ホワイトビーチ(オレンジビーチの北)の最前線で戦った。

攻撃は最大の防御と呼べるべく海兵隊を象徴する男であった。

プラーといえば次のようなエピソードが有名である。

はじめて新鋭兵器の火炎放射器を見たプラーは

「それで?銃剣はどこに着けるんだ?」と真剣な表情で尋ねたという。

プラーの連隊は最も戦死者が多かった。

ホワイトビーチに上陸したプラー率いる第一連隊およそ3000名のうち

1748名が戦死した。

橋頭堡を確保し、内陸部に進攻したさい、各小隊長の生き残りをカウントするよう

命じ、その報告を耳にし、生存者の多さにプラーは

「ふざけるな!野外学習のピクニックの点呼じゃねえぞ!」

と憤ったという。

アメリカ軍といえば人命を尊重すると思われがちであるが

こういった指揮官と部隊もあったのである。

ペリリュー戦における上陸戦橋頭堡の確保はプラーと第一連隊の

功績が大きいが、その代償はあまりにも大きいものだった。

最初からその不安は数値で裏付けされており通常、安全に上陸作戦を

敢行するためには防御側が1に対して攻撃側に3の兵力が必要であると

言われていた。

ペリリュー上陸戦時において第一海兵師団の作戦兵力は

17490名、加えて増援要員として10994名がいたので

総員は28484名であった。単純に比較すれば3対1で理想的である。

ただしこれは表面的なものでこの28484名のうち、実際の戦闘歩兵は

9000名であった。残りは近代的上陸作戦を支援するための専門要員であった。

▲ルパータス少将(左)とロウ・ウォルト中佐(右)ペリリュー島前線指揮所において

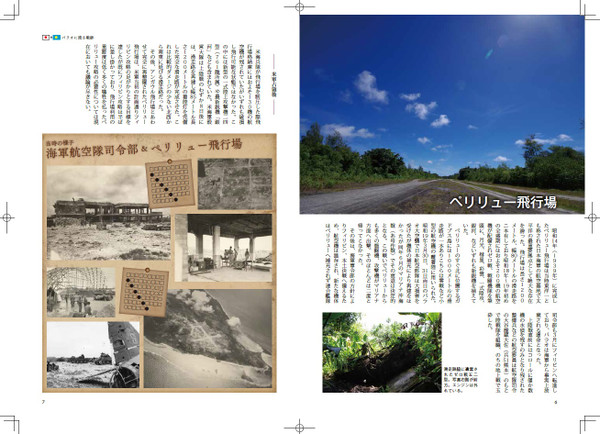

◆「Three days Maybe Two」(2日か3日で終わる)

ルパータスはDデイ(上陸戦)前、「次の戦いでは若干の死傷者は出るだろう」

と素直に認めたうえで「しかしつぎの作戦は短期間で終わるのは間違いない。

すぐに終わる。大変な戦いだが、素早く終わる」「三日間、もしかしたら2日かも

しれない」「ぜひ、ペリリュー島の日本軍最高司令官のサムライ軍刀を自分の

ところへ持ってきてくれ」と話をしめくくった。

この言葉に参謀は「あれは本当に根拠があって話したのではない。

檄を飛ばしたにすぎない」と当時を回想している。しかしルパータスの

楽観的な見通しは瞬く間に師団に広まってしまった。

「三日、たぶん二日間。大変だがすぐ終わる」

◆海兵隊のプライドが崩壊した日・ペリリュー

またペリリュー島で多くの犠牲者を出した背景には

これに加え様々な要因が重なる。

第一海兵師団は海兵隊史上もっとも古い伝統の精鋭部隊で

2000年代の現在においても中東などで戦っている。

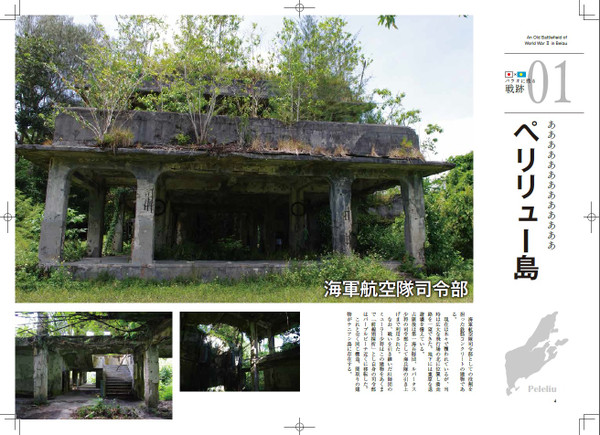

この第一海兵師団、そして海兵隊史上でも唯一

師団が全滅した例がペリリューの戦いである。アメリカ海兵隊が

全滅したのはあとにも先にもこれ一度きりだ。

海兵隊の作戦は海兵隊のプライドで

他部隊の支援を求めない。これが多くの犠牲を払う結果となった。

◆陸軍81師団の支援要請を断る

このとき第一海兵師団の後方に控えていた米陸軍第81師団もまた

精鋭であった、第一次大戦でフランスでの戦闘に参加した歴史を持つが

第二次大戦での経験はなかった。しかし装備も訓練も十分であり今回の

戦闘にも十分対応できるものと考えられた。

師団長はポール・ミュラー少将、51歳で第一次大戦のフランスで戦い、

銀星証を二度授与されていた。後にダグラスマッカーサーも彼を

「素晴らしい人材」と評価した。

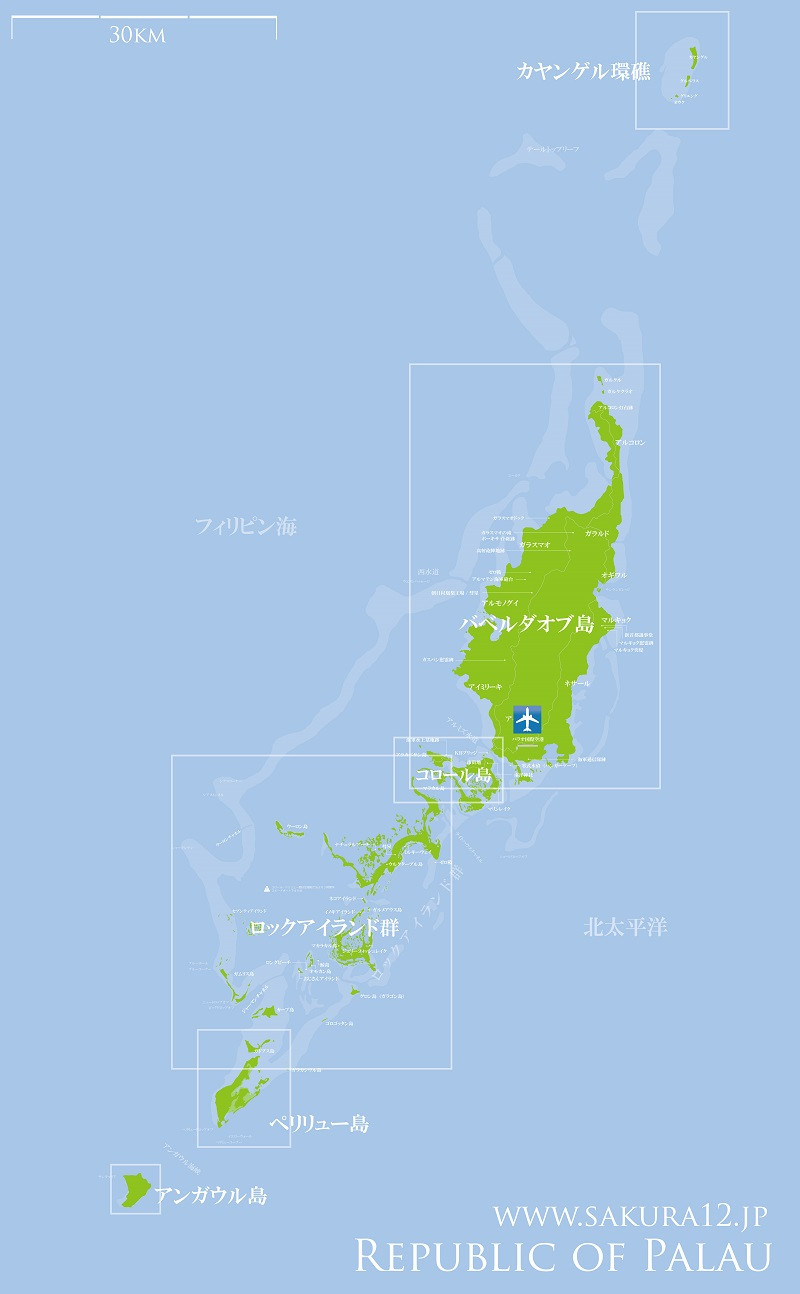

その陸軍の精鋭81師団の任務はペリリューが完全に制圧されたのちの

アンガウルの上陸であった。当初海軍はアンガウルを先に攻略するよう

主張したが、同島を攻撃中にペリリューへ援軍を送られる恐れがあったため

計画は撤回された。

ルパータスは第81師団が上陸部隊として洋上待機するのではなく

単なる海兵隊の予備部隊として後方待機するという

事実をすりかえる形で実現されることになってしまった。そして

ペリリュー島が確実に掌握されるまで81師団はアンガウル島を

攻撃しない点についても合意された。(実際には2日後の9月17日に

アンガウル上陸を決断するのだが)

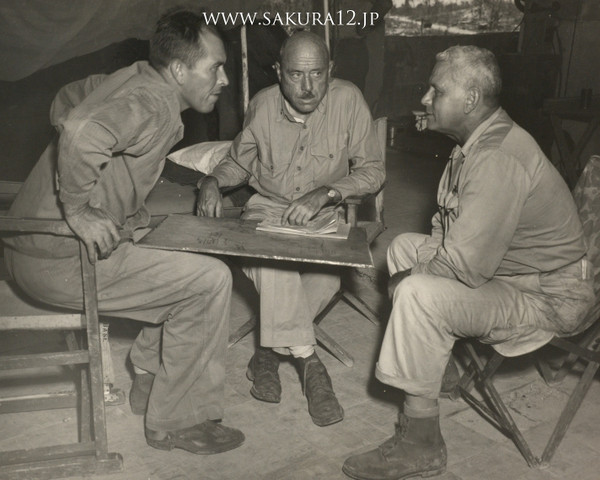

◆ロイ・ガイガー少将とルパータス少将

ルパータスはペリリュー攻略に際してロイ・ガイガー少将に協力を求めた。

第三水陸両用軍団長・ロイ・ガイガー少将は攻略作戦のころには

年齢が60歳近く。ルパータスとは階級が同じであったものの

指揮権は実質ルパータスが掌握した。

ガイガーの専門は航空作戦であったが大規模な陸上戦闘における指揮

についても一定の経験を持っていた。屈強な体格と

決して笑顔を見せないその鋭い眼光と常に手放さない

葉巻から、まさに海兵隊の中の海兵隊として畏敬の念を集めていた。

グアム攻略作戦がピークを迎えていた8月15日まで

ガイガーは自分が第三水陸両用軍団の指揮を取るとは予想せず、

今回の作戦についてグアム島やサイパン島での戦闘経験とは全く

異なるものであると判断しており、ルパータスの楽観主義は場違いでは

ないかと考えていた。ガイガーはルパータスの支持者ではなかったが

差し当たって口を挟むのは控えた。作戦は第三水陸両用軍団が了承し

海兵隊司令部と正式作戦となった。

▲左からウォルト中佐、ルパータス少将、ガイガー少将。ペリリュー島前線指揮所において

◆予想しなかった持久戦

ガダルカナル、サイパン、テニアン、グアムの戦いでは

日本軍の万歳突撃を待つことによって米軍は勝利を収めたが

徹底した持久戦はペリリューがはじめてであり、ルパータスもまた

万歳突撃による戦闘の早期終結を予想していた。

待ち受ける日本陸軍第14師団の

井上貞衛中将は中部太平洋地区に赴任する直前、参謀長の

多田督知大佐を伴って東条英機首相兼軍需相を訪問。

パラオ諸島の防衛について話し合いその方法は単純明快

「最後の一兵まで戦う」というものだった。

そこで井上はもっとも有能な部下、中川州男大佐率いる水戸二連隊を

ペリリュー島に派遣し要塞構築の専門家である村井少将を顧問として送り込んだ。

一方、アンガウル島は飛行場がなかったのでペリリュー島ほど重要視されず

宇都宮五十九連隊一個連隊が駐留していたが

パラオ本島決戦に備え、このうち二個大隊を引き揚げさせ

後藤丑雄少佐の一個大隊を残して持久戦に徹せよと命じ

玉砕させた。もちろん、パラオ本島で指揮をとっていた井上中将自身も

パラオ本島決戦を見込んで自らも死ぬ覚悟であったが

実際にはペリリュー・アンガウルの両島玉砕で大損害を

被った米軍はパラオ本島の攻略を断念し、終戦まで

兵粮攻めに徹した。

こうしてルパータスの予想は裏切られ、ペリリュー・アンガウルが

凄惨な上陸戦と長期間に渡る泥沼の戦いに発展するのは周知の通りである。

記事の内容が参考になりましたらクリックをお願いします!

読者の方々のクリックによって当サイトは維持されています

戦史 ブログランキングへ

◆関連記事

▲米軍側より見る ペリリュー島上陸戦

▲オレンジビーチの死闘

▲オレンジビーチで部下を弔うルパータス少将(画面やや左。ステッキを持つ人物)

このとき既に憔悴しきっていた。

◆憔悴するルパータス

ルパータスは消衰しきっていた。

師団参謀のハロルド・ディーキン中佐は、作戦中盤

ベッドに座り両手で頭を抱え込み絶望視しているルパータスを目撃した。

その姿にディーキン中佐は大きなショックを受けたという。

10月5日にハリスが師団司令部を訪ねたところ

ルパータスが泣いていた。

「ハリス、俺はもう限界だ。俺の最高の二個連隊が壊滅してしまった」

さらにルパータスは

「ハリス、俺は君に全ての権限を委譲するつもりだ。だが今は

ここだけの話にしておいてくれ」

と告げた。しかし最後までルパータスから指揮権が委譲されることはなく

のちに第一海兵師団が壊滅し陸軍81師団に作戦を引き継ぐまで

ルパータスは泥沼の中で激を飛ばし続けたという。

ルパータスは気丈を装いつつ、混乱と絶望の中にあった。

◆ルパータスのその後

ペリリュー撤退に伴い、第一海兵師団長の任を解かれたルパータスは

ペリリュー作戦功労勲章を授与しヴァンデクリフト大将から

海兵隊学校校長のポストを与えられたが、事実上の更迭に近い。

第一海兵師団長の後任にはペドロ・デル・ヴァレ少将が任命されたが

師団の再建には時間を要した。そのため硫黄島の戦いには参加せず、

ペリリューに次ぐ戦場は沖縄となる。

ルパータスはペリリュー戦に関する記録を一切残さず

ペリリュー戦からわずか4ヶ月後の1945年3月26日

日本の降伏を待たずに心臓発作でこの世を去った。

◆最後に

米軍側からの視点でまとめたが

決してルパータスにペリリュー戦の責任を押し付けるものではない。

第一海兵師団の多くは20代前半の若者であった。ペリリューから

生還しても兵士の多くはPTSDに悩まされ、自殺する者も居た。

戦死した若き兵士には妻や恋人、両親や兄弟も居たであろう。

ルパータスは結果として多くを部下を死なせてしまったが、

日本軍の作戦転換、そして多くの不運が重なったことと、ペリリューでの

海兵隊の敗北には様々要因の重なりがあったのだ。

しかし乍らこれだけは決定的と呼べる敗因、それは驕りである。

ペリリュー島占領の対価は高いものとなった。

米第一海兵師団は最終的な死傷者数を6526名とした。

そのうちの戦死者は1252名であるが、これは戦場において

即死した兵士のカウントであり、病院船に運ばれて死亡した数は

戦死にカウントされない。一方、掃討戦を引き継いだ陸軍81師団の

死傷者は1393名であった。さらにこれとは別にアンガウル島の戦闘で

334名が戦死し843名が負傷した。

単純な比率で換算はできないが、

ペリリュー・アンガウルの戦いはノルマンディーや硫黄島より激しく

ひどい戦いと評価される。

硫黄島では米軍3個師団がおよそ18000名の日本軍守備隊を

追い詰めたのに対し、ペリリューでは米軍1個師団

が中川大佐指揮の日本兵およそ10000名との対峙、2ヶ月以上の抗戦、

さらにアンガウル島では後藤少佐指揮する守備隊1200名に対し

米軍一個師団が上陸し、一ヶ月徹底抗戦を行った。

日本軍は太平洋の防波堤となって一日でも長く本土進攻を

阻止したのであった。