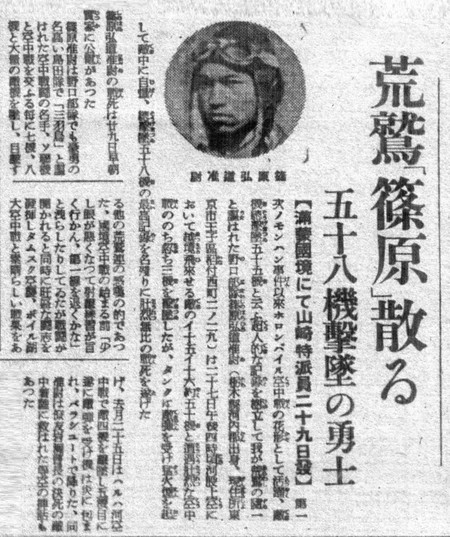

篠原 弘道(しのはら こうどう)准尉

篠原弘道准尉 栃木県宇都宮市出身 大正二年8月15日生まれ

戦闘機搭乗員 帝国陸軍航空隊無双のトップエースである。

無双のエース

篠原はノモンハンで勇猛果敢な空戦を展開し、一躍陸軍のエースとなった。

総撃墜数は58機。一日でソ連機、11機を撃墜した記録があり、ドイツ空軍の

エーリヒ・ハルトマンを除けば、世界でもこれを越える記録は現在まで存在しない。

また、太平洋戦争を含めても篠原を超えるスコアを記録したパイロットは

陸海軍ともに存在せず不動の記録となっている。

生い立ち~戦闘機搭乗員へ

栃木県の農家で生まれ育った篠原は下野中学校を卒業後、

昭和6年、陸軍に現役志願兵として入隊。騎兵27連隊に配属された

(篠原は馬が好きだった)のち昭和8年には航空兵に転科して

所沢飛行学校に入校。翌昭和9年に戦闘機操縦者となった。

昭和13年には叩き上げで准尉へ進級。初陣では既に6年の飛行経験が

あった。のちに「実際の空中戦よりも訓練のほうが遥かに辛かった」と述べて

いることからも、その強さがうかがえる。

「稲妻部隊」飛行第11戦隊へ

昭和14年5月、篠原はノモンハンにおいて飛行第11戦隊第一中隊に所属。

愛機、九七式戦闘機の垂直尾翼に白い稲妻を描き、稲妻部隊と称した。

初陣

5月27日、実戦経験こそなかったものの、既に6年の飛行経験のあった

篠原は初陣で早くもI-16、4機を撃墜した。それまで猛訓練に堪えてきた

篠原ははじめて敵機を撃墜したさいの感想を

「永いこと一生懸命の猛訓練も僅か5、6秒に備えるためだ」

と記している。しかし1機撃墜後、予想以上に敵を深追いし、気付けば

ハルハ河から数十キロ入った外蒙領上空に差し掛かっており

自分めがけて襲ってくる敵機は11機、しかし不思議と肝が据わり

思い切り迫り撃ちまくると2機、3機と火を噴いて落ちていった。

4機目は遁走にかかった。

基地へ帰還した篠原の機体風防には射抜かれた跡があり

これが頭を後ろにもたせていたら即死していた位置にあった。

曰くつきの敵機

5月28日の空戦ではLZ機を逆落としで撃墜、一度基地へ帰還したのち

再度出撃、今度はアブダラ湖上空で、I-15の編隊60機と会敵。

5機を撃墜した。この5機目が曰くつきで敵の司令官機であったのだが

50メートル後方まで迫っていた篠原機を引き離そうともがいたところ

操縦を誤って地上に激突した。篠原は大破した敵機の近くに着陸すると

プロペラと将校のピストルを戦利品として持って帰り、自身の

テントの一隅に無造作に立てかけた。

ソ連機大編隊100機以上に対し単機殴り込み

篠原の戦法はシンプルかつ果敢で、ソ連機大編隊100機以上に対し

単機殴り込みをかけ、追い散らし一機ずつ確実に撃墜するというものであった。

マスコミで大々的に報じられ、戦意高揚の立役者となる

篠原はその迫力ある空戦の模様を日記に書き残しており、その内容は

『国境大空中戦』と題して、新聞連載(昭和14年、大阪朝日新聞、昭和16年

には単行本化)されたほか、数々の新聞、ラジオ等のマスコミも大々的に

篠原の戦果を報じた。その結果

「東洋のリヒトホーフェン」、「ホロンバイルの荒鷲」、「世界の鬼篠原」「三羽烏」

など数々の呼び名が生み出され、篠原は一躍戦意高揚の立役者となった。

落ち行く敵機に「一抹の哀れさを感じるのは武士の情けでは」

当時、ノモンハンで戦う一部の搭乗員は

「ソ連機の搭乗員は飛行機の付属品、恐るるに足らず」などと揶揄嘲笑。

マスコミもこれを煽りに煽り、報じた。対する篠原の考えは

「落ちてゆく敵機を見ると一抹の哀れさを感じるのは武士の情けでは」

と敵兵に対する哀悼のコメントを残している。

▲戦域となった内蒙古・ホロンバイルの大平原

ホロンバイルの戦い

ホロンバイル平原におけるノモンハン航空戦はのちの

太平洋戦線とは全く異なった戦闘が展開された。

戦域はいずれも平原で飛行場設営の必要が無く

どこでも離着陸が可能であった。そのため便宜上、付近の地名を

とって飛行場ということにした。戦闘機が敵前に着陸し戦車を含む

地上の蒙古ソ連軍と白兵戦を展開するという場面もあった。

それを象徴するエピソードが残っている。

奇跡の二重救出劇~渾身の戦友愛

7月25日、この日、野口戦隊長率いる飛行第十一戦隊は

ソ連軍I-16戦闘機40機と会敵。第一中隊の篠原も戦闘に加わり

30分の空戦の末、敵機を撃退したが、自らも燃料タンクに被弾し

機体は炎上。この様子を見ていた僚機は、煙を噴いて降下する

機体に一條の白い線が認められたことから「篠原准尉だ!」と

確信した。篠原は懸命に機体を操縦し不時着したが、そこは

敵陣只中であった。ソ連軍の機甲部隊のベーテー中型戦車11輌が

篠原へ迫り、武運尽きたかと思われた刹那、これを上空で見ていた

青柳豊曹長が勇敢にも急降下し篠原機の側へ着陸を強行。

救出に向かった。しかし青柳機は敵戦車の機銃を受けて炎上し

自身も腰に銃弾を受けてしまった。今度こそ最期と覚悟したところ

さらに二機の戦闘機が強行着陸した。岩瀬孝一曹長と鈴木栄作曹長で

ある。戦車との距離は250メートルを切り、頭上を銃弾がかすめてゆく中

駆け寄った岩瀬曹長は青柳曹長と篠原准尉の二人を機体の後部胴体に

収容すると、銃弾の中、三名を乗せた重い機は滑走しようやく舞い上がった。

上空の友軍機は篠原機と青柳機の鹵獲を阻止せんと射撃を行い

炎上破壊した。かくして機体を失ったものの

篠原は奇跡の生還を果たした。

地上と空中でのギャップ

闘志むき出しの戦法とは変わって、飛行機を降りた篠原は

戦友たちの中でも大人しい性格であった。

7月25日の戦闘で愛機を失った折、

「新しいやつを貰ってかえっていいじゃありませんか」という戦友に対し篠原は

「それもそうだが、古い女房に死別したようなもんですよ」と

たった一度、寂しげな顔を見せた。

確実な撃墜にこだわった篠原

篠原は撃墜する毎、機体に撃墜マークを描き込んでいたが

相次ぐ出撃に、描込みが追い付かないでいた。星の数が多いので

「ソ連機みたいになってしまったよ」と笑った。そして

「自分の記録に不確実は一機もない。自分の確認法は空中の場合は火災を

発してそのまま落下したものということにしている」と記している。

疑念を持つ将校も居たが、何より最も身近な戦友は皆、篠原の戦果を認めていた。

ある日、空戦から帰還し、戦果報告を受けた野口戦隊長は篠原の主張する

撃墜地点が空戦域とかけ離れていることに疑問を感じ、問いただしたところ

篠原は「証拠品を取ってきます」といってふたたび飛び立つと、しばらくして

から撃墜した敵機の破片とソ連兵の焼け焦げた長靴の一部を持ち帰って

くると「こいつであります!」と突きつけたと野口戦隊長は回想している。

最後の出撃・戦死

撃墜58機というスコアはわずか三ヶ月間に達成したものである。

連日の出撃と勇猛果敢な戦法、裏を返せば非常にリスクの高い

戦いを展開していた篠原である。疲労もあり、最後の出撃間際には

「少し目が悪くなって射撃練習がうまくいかん。第一線を退くかな」

と漏らしており、それでも飛び立った。篠原最後の出撃は

昭和14年8月27日、爆撃機護衛中に3機を撃墜したが

自らも燃料タンクに被弾し炎上、モホレヒ湖付近に墜落、戦死した。

満26歳であった。戦死後准尉から少尉に特進。

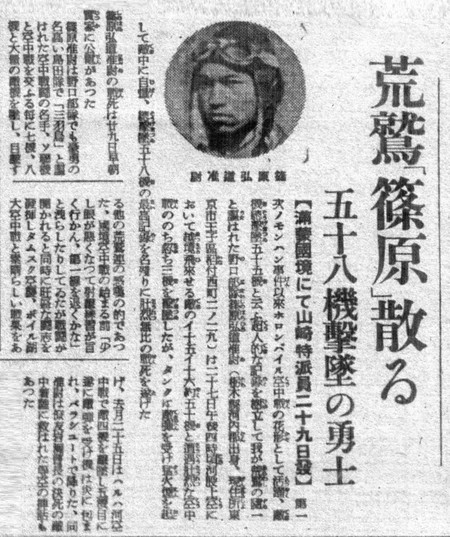

▲篠原の戦死を伝える記事。昭和14年8月朝日新聞

篠原の故郷を訪ねて

私は、篠原弘道の直近の甥が近所に住んでいるので会いに行った。

現在でも大きな農家だ。(篠原少尉の生家は現在も宇都宮市にある)

しかし、甥の話によれば篠原は生涯独身であったため直系の遺族は

存在せず墓もないという。孤独である。もし妻や子があれば、運命もまた

違ったものになったのだろうか。陸軍のトップエースと雖も遺品は

ほとんど残っていない。

直近の甥によれば弘道は「こうどう」と読む。

多くの書物やネットでは「ひろみち」と記されているが、誤りである。

近所の住民に尋ねると

「ああ、弘道(こうどう)さんね。あのノモンハンで何十機か落とした」

と少し知っていたが、残念ながら記憶は着実に風化しつつある。

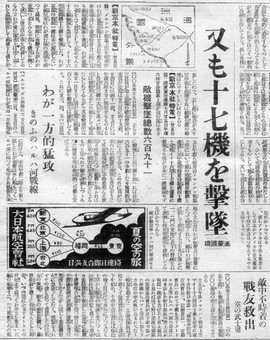

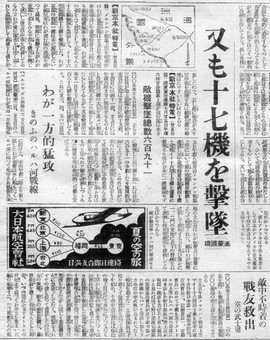

▲篠原の活躍を大々的に伝える記事。昭和14年7月読売新聞。篠原はこの一ヶ月後に戦死

なお、海軍のエース赤松貞明より3つほど年下。

岩本徹三、坂井三郎はともに3つ年上。

篠原少尉を後世に伝える

ところで、SFアニメ映画「宇宙戦艦ヤマト2199」に

篠原弘樹というキャラクターが戦闘機搭乗員役で登場する。

栃木県出身という設定。篠原弘道少尉をモデルにしたのだろうか

これは素直に嬉しい。ブラックタイガー隊の加藤もそうだけれども。

少しでも篠原が生きた証を残してくれたら嬉しい。

最後までご覧くださりありがとうございました。

記事は調査継続中につき順次加筆訂正を行います。

平成29年9月19日追記

宇都宮市内にお墓がありました。

篠原弘道さんのお墓です。

詳しいことは、整理して更新します。

▲宇都宮市内某所にある篠原弘道准尉(少尉)のお墓

記事の内容が参考になりましたらクリックをお願いします!

読者の方々のクリックによって当サイトは維持されています

戦史 ブログランキングへ

参考・出典

篠原弘道少尉遺族への聞き取り調査ノート(篠原直人)

防衛省防衛研究所資料室 飛行第十一戦隊戦闘詳報

『日本陸軍戦闘機隊付エース列伝』(酣燈社)44頁

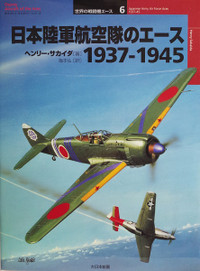

『日本陸軍航空隊のエース』(ヘンリーサカイダ)17頁

『陸海軍航空隊蒼天録』(野原茂)25頁

朝日新聞、読売新聞、東京日日新聞(昭和十四年八月)

篠原准尉の日記が掲載された本

『ホロンバイルの荒鷲』(入江徳郎)昭和16年11月発行

篠原准尉が登場する作品

漫画『蒼空戦線 太平洋日米航空決戦録』(小林たけし)

ノモンハン航空戦陸軍飛行隊の活躍をもとに製作された曲

『空の勇士』昭和14年製作、翌15年にレコード5社から発売。

「恩賜の煙草をいただいて」の歌詞ではじまる戦時歌謡曲・または軍歌。

大槻一郎作詞、蔵野今春作曲

篠原弘樹として登場する作品(SF)

アニメ映画『宇宙戦艦ヤマト2199』