2013年6月17日 (月)

2013年4月 5日 (金)

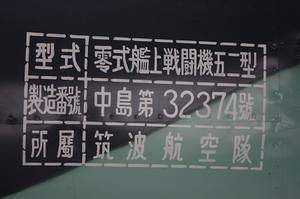

「君を忘れない」三沢航空科学館の零戦

2013年3月31日 (日)

中島又雄海軍中尉 零戦による本土防空戦

氏自身はもちろん、周囲でも不評で

2012年9月25日 (火)

パラオの彗星/墜落現場へ~永元俊幸大尉

パラオには手付かずの戦跡がまだ多く残っています。

あの戦争が終わって56年、誰の目にも触れず

ジャングルの中で眠り続けていた日本の飛行機がありました。

発見の経緯はコウモリハンター(パラオではコウモリを料理にします) が

コウモリを追っている最中の出来事でした。

後の調査により機体の搭乗員が判明し、2000年3月12日の読売新聞に

『密林に眠る彗星墜落の旧海軍機56年ぶりパラオで発見』 と題した記事が

大きなカラー写真と共に紙面を飾った経緯があり テレビでも報道され

大きな話題となりました。

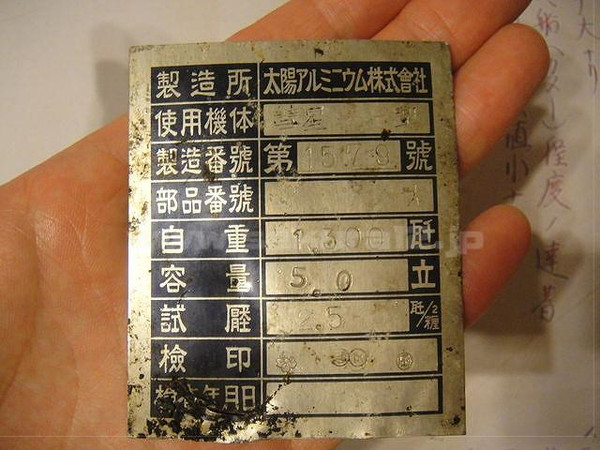

製造されて、70年になるというのにアルミニウムは

朽ちることなく残っています。機体は海軍の「彗星」でした。

正確には「彗星/二式艦上偵察機」彗星艦爆のプロトタイプで

爆弾の代わりにカメラを備え付けた偵察機仕様の機体です。

この銘板と尾翼にマーキングされた数字が手掛かりとなりました。

第121海軍航空隊、通称「雉」部隊。機体はその「雉13号機」

搭乗員は永元俊幸大尉(山口県出身/23歳)と判明しました。

あれから10年、現地へ足を運ぶことが困難なこともあり、充分な

調査がされないまま 現在に至ります。私は後の為にも緯度経度だけ

でも記録しておく必要があると思い立ち 現地調査の段取りを整えました。

パラオ人の漁師に頼み、漁船を一日チャーター。発見者で位置を知る、

唯一の人物であるコウモリハンターを探し出し同行してもらいました。

墜落地点のウルクタープル島はコロールからは40分~1時間ほど

かかります。 島には砂浜が無く、切り立った岩場のみで、上陸が極めて

困難です。 それでも満潮時を狙い、せり出した木の幹に足をかけて

海に落ちそうになりながらも 無事、這い上がりました。

さらにそこから山頂付近を目指して登ります。 直線距離にすると僅か

200メートルほど(標高60m程度)ですが 急斜面を真っ直ぐ進む事は

できませんので、道を探りながらジグザグに登ります。 僅かな距離でしたが

40分~1時間ほどかかってようやく到着します。 現場もやはり急斜面で

足場が悪くバランスを保って立っているのがやっとの状態でした。

到着しました。

山頂近くに眠る永元大尉乗機「彗星/二式艦上偵察機」です。

機体は墜落の衝撃で、大破四散し、唯一、尾翼の形を認める程度ですが

炎上しなかった為に、個々の部品の保存状態は良好で、そこから

当時の様子を知ることができます。現場からは大尉の軍刀も発見されました。

搭乗員の多くはコンパスが狂うという理由で軍刀を機内に持ち込むことを

嫌うのですが なぜこの日に限って携えていたのか、不可解な点が残ります。

私がこの現場で見つけて一番印象に残っているものは

風防ガラス(アクリル)でした。 多くは曇っていましたが、綺麗なものも残っており

付着していた土を擦って落とし 、透かしてみると、向こう側が鮮明に見えました。

約70年前に製造されたものです。同じようにこのガラス越しに、永元大尉は

どんな空を見ていたのかと思いを馳せました。

第61戦隊121空ペリリュー派遣隊の永元大尉は、上陸戦が始まる前の

6月18日、ガドブス島に残っていた最後のゼロ戦隊を率いて

グアム上空へ誘導、ゼロ戦隊は全機未帰還。

彗星搭乗の永元大尉ひとり生き残り、グアム上空の強行偵察をした後、

帰還の途につきました。

ところが機体はペリリューの飛行場へ降りる直前で燃料が

尽きてここへ墜落したと 推測されています。飛行機から見ればペリリューは

目と鼻の先です。 もう少しだけ燃料が残っていたら、高度をとっていたら、

帰還できたかもしれない あるいは新型機の「彩雲」があてがわれていたなら・・・

様々な仮定が過りますが

私は飛行機を見る度、倉田洋二先生(アンガウル玉砕戦の生存者)のお話で

印象に残っているものがあり それを思い出します。

「僕らは一銭五厘で集められて、ジャングルの中で餓死する。助けも来ない。

だけど飛行機が不時着するとどんなに遠くでも搭乗員を助けに行く。

飛行機乗りはいいなぁ・・・なんてみんな言ってたけど、それは死ぬまで

使われるってことじゃないか」

ここで命を繋いだとしても次はなかったのではないでしょうか。

10年前の慰霊と収容作業で大尉のご遺骨はこのコクピット付近から

脊椎骨2個のみを回収したのみでした。 まだ残っているかもしれませんが、

現場の調査は極めて困難です。

私はGPS機器で位置を計測し、一通り写真を撮りました。

そういえば、帰るときの方が大変だったのを、すっかり忘れていました。

こういった不安定な場所では、必ず、手と足4本ある内の3本を固定して

残りの一本のみを動かして移動するよう心がけます。

今度は崖の上からボートに降りなければなりません。

なんとか海に落っこちずに済みました。

遠くのほうを観光客を乗せたスピードボートが走っていきます。

やがてうねりがやってきて 停まっているこちらのボートを揺らします。

ボートの上でリゾートを楽しむ観光客 その様子から戦争は遠い日の

ものとなってしまったのだろうか、と思いました。

この彗星(二式艦偵)は流線型をしたとても綺麗な飛行機で

復元された同型の機体が靖国神社の遊就館に保存されており、

見学することができます。

※戦記でも名高い121航空隊、通称「雉」強行偵察部隊です。

彩雲でメジェロ強行偵察し、敵戦闘機に襲われるも それを振り切り

「我に追いつくグラマン無し」と打電したことで有名な部隊です。

2012年9月 9日 (日)

ガドブス島を飛び立った第263海軍航空隊(豹)のエースたち

ペリリュー島のすぐ近くにガドブスという島があります。

このM4戦車は米軍がここを占領した後、

「日本兵が再び攻めてこないよう、威嚇の意味で海に砲塔を向け置いた」

という理由で今でもガドブスに眠っています。

現在ここは無人島ですが、かつてはペリリュー島と橋で繋がって

おりました。ガドブス島には1000メートルの滑走路があり

主にここで零戦を運用していました。橋は破壊されてしまいましたが

橋脚だけは残っています。ペリリュー側の水戸山麓あたりから望む

橋脚跡です。

私は島民のローレンスさんにお願いして、小型船に乗せてもらいガドブス島への

上陸を果たしました。大潮の時期、丘ガニが多く現れそれに伴いガドブス島へも

漁に行くというので一緒に連れて行ってもらったのです。子供たちも一緒です。

オカガニを次々に捕まえては袋に入れて行きます。(ちなみにこれはオス)

これをコロールへ卸すわけです。このオカガニはコロールのホテルや

レストランで美味しく頂けるのはもちろんですが高いので

ここペリリューまで来るとかなり安価で食べることができます。

自分もそれにならってカニを捕まえようとしたら

「手がかゆくなるから触ったらダメよ!」と言われました。

あなた方は素手でボンボン捕まえて袋に放り込んでいくじゃないですか。

※島民以外の漁は禁止されています

横道に逸れました。これがガドブス島の内部です。

「ここが滑走路があった辺りよ」と言われましたが・・・

現在はジャングルに戻っていて、平坦だった頃の想像がつきません。

トーチカの中をくぐる双子ちゃんズ。

手に持っているのは海軍さんの薬缶(やかん)です。この写真を後で先生にお見せしたら

「おお、海軍さんの薬缶だ」と仰ったので、陸軍は使わないのですかと尋ねたら

「陸軍は薬缶なんかつかないよ」と一蹴。よく考えればそうですよね。

当時としては貴重なアルミ製。

島の東側はマングローブの森で、足をとられほとんど進むことはできません。

これはモクマオウの木。お化けみたいですが。

その下はモクマオウの根元にツカツクリが巣を作った様子です。

ツカツクリは飛べない鳥で、その代り足が発達し、大きな後ろ足で土を

盛り上げて巣を作ります。

これは飛行場の守備に使った機関砲です。

「ダダダダダダ!」っと言って遊ぶ双子ちゃんズ。

下は海軍の12糎高角砲。

パンの実を投げて遊ぶ。くどいようですがもともと飛行場です。島内は

爆撃で方々に大きな穴が空いて」水が溜まっています。クレーターのようです。

以下は、このガドブス飛行場から発進した第263海軍航空隊の記録です。

3月31日のパラオ大空襲で吉田飛行士や指宿大尉の所属する261空と201空

とともに敵機動部隊の大編隊を邀撃した航空隊で

通称「豹」ヒョウ部隊のエースの方々です。

昭和19年3月31日天候薄曇り

第263海軍航空隊(重松大尉指揮)

一、G(陸上)基地零戦延べ12機上空哨戒

二、ペリリュー基地 0645敵戦斗機邀撃

(一)零戦20機(2機発動機故障引き返す)

ペリリュー260度にて集結 敵F6F戦斗機群またSBD艦爆群と

交戦F6F 5機撃墜

(二)指揮官機15機

(三)零戦2機 敵戦斗機襲撃により2機炎上1機大破

第263海軍航空隊未帰還者名はこちら

2012年9月 8日 (土)

パラオ国際空港

パラオ国際空港

パラオ唯一の玄関口であるパラオ国際空港は

かつて日本海軍の飛行基地であった。

戦中、パラオには日本海軍の飛行基地が三か所存在し

昭和14年から既に運用中のペリリュー島、ガドブス島の各飛行場と併せて

昭和19年に完成したのがここアイライ飛行場である。

昭和19年2月29日 連合艦隊旗艦、戦艦武蔵(大和と同型の二番艦)が

コロール泊地に投錨。空襲で無力化されたトラックに代わって

パラオを連合艦隊司令部とした。

アイライ飛行場の建設

武蔵はコロールの環礁内に約一ヶ月停泊(※1)し、この間、

武蔵に乗船していた陸軍一個大隊と海軍陸戦隊一個大隊が下船。

民間の勤労奉仕隊と共にアイライ飛行場建設に尽力した。

建設は全てスコップやモッコを用いた手作業であったが、

苦労の末、全長1400メートルに及ぶ滑走路を完成させるに至った。

飛行場は戦局の悪化に伴い同年6月までという僅かな期間であったが

主に戦闘機の基地として運用された。

戦後、アイライ飛行場はアスファルトで舗装され、パラオ国際空港となった。

現在はその面影を見ることはできないが、飛行場には大勢の人々の

血と汗と涙が染みこんでいる。

戦死した二名の中学生

勤労奉仕を行う者の中には中学生も混じっていた。

「ここに飛行場を作れば日本の戦闘機がたくさん来るから」と言われたので

彼らは懸命に汗を流した。

作業中に飛行機が飛来したので、中学生二名が喜び飛び出していくと

それは米軍機だった。彼らは米軍機の機銃掃射を受け死んだ。

気象条件が立地上極めて良好

この飛行場ははパラオ諸島の中でも気象条件が立地上

極めて良好なことから航空機の発着に適している。

※1捕捉

昭和19年2月29日 連合艦隊旗艦、戦艦武蔵(大和と同型の二番艦)が

パラオ、コロール泊地に投錨した。 海軍にとってパラオはトラックに次ぐ

南洋の最重要拠点であり トラック基地を空襲によって無力化された

連合艦隊司令部が ここパラオに後退したのであった。

連合艦隊司令部はコロールの陸上、南洋庁長官邸のすぐ裏の

海軍司令部に置かれた。

内地からの輸送船は敵潜水艦の雷撃でことごとく撃沈された為

物資と兵員の輸送を武蔵が担っていたのである。

横須賀からの 航海は大時化に見舞われ、これに伴った駆逐艦は破損。

随行の困難を極めた。 武蔵は嵐にびくともせず、スクリュー四軸のうち一軸

のみを回転させ 駆逐艦の速度に合わせ、最微速力運転を行った。

武蔵には甲板上まで物資が搭載されていたため、それらの大半が海へ

流出して しまった。前甲板には爆弾を積んでおり、兵士は嵐の中、危険を

おかして 全て海へ投げ捨てた。それにしても、かつて経験したことのない

波濤にも 動揺せず、速度も落とさず突き進む戦艦武蔵を、不沈艦として

の不動の信頼と 神秘的魅力を与える航海となった。

コロールに姿を現した武蔵があまりに巨大だったため、

パラオは一時 大騒ぎとなった。

パラオの環礁は浅く狭かった。 外洋に出るには最少幅110メートル、

8.5キロに及ぶ西水道を通らねば ならない。さらには口付近で直角に折れ、

複雑かつ急速な潮流により通行を 困難なものにした。

(武蔵は全長263メートル、幅38.9メートル) 満潮時の他は絶対に

不可能である。その為環礁内に係留したまま訓練も 行われず一ヶ月が過ぎた。

この間、武蔵に乗船していた陸軍一個大隊と海軍陸戦隊一個大隊が下船し

飛行場の整備に汗を流したのだった。

--------

資料 アイライ飛行場に展開したのは航空兵力は以下の通り。

第343海軍航空隊(隼)

第263海軍航空隊(豹)

第723海軍航空隊

第761海軍航空隊(竜)

なお、アイライ飛行場近くに湿地帯に撃墜された米軍機の翼が現在でも

突き刺ささったまま残っており、昭和19年の日付で落書きがされている。

「隼ハ強イ~撃墜セシ、憎キ敵ノグラマン」 この「隼」は陸軍の一式戦闘機

ではなく(パラオに陸軍航空機は無かった) 343空初代(通称隼)であると

推測される。

3月27日 「敵大機動部隊ニューギニヤ北方を西進中」との情報が入る。

福留繁参謀長はこの報せを艦長に伝えると大慌てで武蔵以下艦隊を

直ちにパラオ港外へ待避させりことを指示した。

この時点で満潮までは二時間 猶予なく、事態は逼迫を極めていた。

古賀峯一大将指揮する連合艦隊司令部をパラオ島陸上に一旦移し、

武蔵は港外に 待避。空襲が去った後、ふたたび入港し司令部を艦内に戻す

計画であった。 水道からの脱出は細心の注意が払われた。

武蔵はその巨大な艦体故、舵を 切ってから曲がり始めるまで1分40秒かかる。

これが全速航行時ならば 1.4キロも走ってしまう計算になる。

武蔵は港外へと無事待避したが、その日の空襲はなく、待ち受けていた

敵潜水艦の雷撃を受け船首を小破。損傷は軽微で艦の航行に支障をきたす

ものではなかったが、呉に回航して修理する運びとなった。

この三日後の3月30日、31にパラオ大空襲があり

同日夜の海軍乙事件(古賀峯一大将殉職)が重なる。

2012年8月31日 (金)

敷島隊の五機とロケット戦闘機「秋水」

◆敷島隊の五機を整備

昭和十九年 十月十八日 フィリピン、ルソン島クラーク飛行場

暁闇の中、中野はたったひとり、五機並んだ零式戦闘機の暖機運転に

取り掛かっていた。彼は零戦のプロペラに手をかけるとゆっくりと回してゆく。

十数回も回せば次第に滑らかになりエナーシャ(スターター)を鳴らして

操縦席に飛び乗ると 右足にエナー車の引き手を繋いだまま、さらに回し

続けながら操縦桿を引いた。

「コンタクト!」

始動の合図を呼称しスイッチを入れるとエンジンが轟きプロペラが回転した。

これを微速にして油圧の安定を確認すると、隣の飛行機に移る。

次は谷一飛曹の機体である。

谷暢夫(たに のんぷ)一飛曹はサイパンで初めて顔を合わせて以来、

寝起きを共にした搭乗員だ。下級の整備兵だった中野にも親しく接してくれる

優しい人だった。彼の操縦する零戦の後席に乗せてもらった思い出もある。

ここフィリピン戦線でも愛機の整備は中野が担っていた。

中野が初めて空襲を経験したのはサイパンに派遣された折でその頃は

恐怖のあまり蛸壺の中で念仏を唱えていたが、それも数を重ねると随分

大胆不敵となった。パラオのペリリュー、フィリピンと転戦し、この頃は

空襲警報が鳴ると「ああ、また敵さんが来たか」といった具合で慣れたもの。

「まわせー!」

空襲警報が発令されるとエンジンを急ぎ回し、搭乗員へ引き渡すと

蛸壺に飛び込んだ。 「操縦員から地上を見たとき、動くものが目立って特に

狙われる 空襲に遭ったら無闇に逃げてはダメだ。その場で寝てろ。じっとして

いるんだ」 谷の話を思い起こせば、常に冷静に努めることができた。

搭乗員達は空中待避ならびに邀撃態勢を取るが、敵の奇襲となれば

飛び上がる 順番など入り乱れて我先に離陸して、殊に経験の浅い搭乗員は

慌てて舞い 上がったところを敵機に撃たれた。一方、老練の兵は滑走路端まで

移動してから離陸しジャングルをかすめてしばらく低空で飛んだ後に

勢いを付けて敵機に襲い掛かる。 度重なる空襲でひどくやられた。

今ここクラークに健在なのは虎の子の零戦二十一型、五機であった。

「コンタクト!」

中野が五機目のエンジンが回すと、東の空が白み始めていた。

レイテの決戦が迫っている。

◆突然の帰国命令、谷との別れ

「中野は明朝内地から来る一式陸攻に乗って帰国せよ」

突然の異動命令だった。一切の口外無用、 整備兵として極めて重要な任務が

内地で待っているとだけ告げられた。

「明朝、内地から陸攻が迎えに来る。給油を済ませたらすぐに離陸するから

今夜中に帰国の準備をしておくように」

突然の別れにあわただしく荷物をまとめていると 谷を含む四人がやってきて

餞別とホマレ(煙草)を差し出した。 命令といえども、ここで戦友と共に最後まで

戦うと、潔く腹をくくったものだが、 まさか死に損ない、一人内地へ引き揚げねば

ならぬ後ろめたさといったら、 悔しさが込み上げた。 翌19日の朝、内地へ戻る

中野を皆が笑顔で見送った。

「谷さん、さようなら。ご武運を」

陸攻は飛び立った。

日を同じくして、201航空隊本部へ交互するように現れた将官こそ

大西瀧治郎海軍中将であり、この夜、後年の歴史に残る異例の航空作戦が

立案されることとなる。

◆三菱で試験機の開発に携わる

内地へ戻った中野は明治航空隊の監督官に任命され

日々、三菱から納入される航空機の試験に立ち会った。

「谷さんは今頃レイテで敵を撃ち落としているだろうか」

11月末にはペリリュー島守備隊が玉砕し、翌3月末には硫黄島が陥落した。

硫黄島を占領した米軍は瞬く間に飛行場を整備し、B-29が護衛のP-51と共に

飛来し本土の無差別爆撃を繰り返すようになった。 日本の戦局は悪化の一途を

辿っていたが それでも中野は三菱から次々納入される機体の試験立ち会う

とともに 新型機の開発に携わっていた。

作業に追われ開戦から四度目の夏が訪れた。

◆秋水の整備と飛行試験に立ち会う

昭和二十年七月七日

海軍横須賀航空隊追浜飛行場

初夏の青い空が滑走路の果てるまで広がっていた。

中野は新型機を木製の台坐とともに格納庫から押し出し滑走路へと移動させた。

褐色の機体が初めて日の光を浴びた瞬間だった。

ロケット戦闘機「秋水」の初飛行試験である。

秋水は三菱が独自に開発した日本史上初のロケット戦闘機だった。

実戦配備が成されれば、離陸後3分半で高度1万メートルに達し

B-29に 一撃を加え、燃料の尽きたところで重滑空機となって帰投コースに入る。

当初、14時に予定されていた発進はエンジンがかからず再整備のため

遅れていた。 テストパイロットは海軍大尉犬塚豊彦で 滑空機「秋草」での

滑空試験を重ね、それが概ね成功したので いよいよこの日、ロケット

エンジンを搭載しての初飛行となった。 準備された飛行服は

超高高度飛行を考慮し 冬用飛行服の内側や襟に銀狐の毛皮を縫いつけた

特別なもので 犬塚はそれを身にまとったまま整備完了をじっと待っていた。

初夏の地上での暑さは想像を絶するものであったが、犬塚から整備の遅れを

責める言葉は一切なかった。周りの者は飛行の翌日延期を進言したが、

かれは これを断り整備完了を待ち続けた。 16時、整備が完了し、

犬塚が全面褐色の秋水戦闘機に乗り込むと 発火を防ぐための放水が

行われ、エンジン始動の準備があわただしく行われた。

持田勇吉設計課長が彼の誠意ある対応に感謝し 握手を求めると、

かれは少し微笑みながらその手を握った。

「大尉殿、少しでもおかしく感じたら、まっすぐ海へ向かって不時着水して

下さい。沖に待機している船の艇指揮は七十期と七十一期だから心配は

要りません!この機が沈んでも次が用意してありますから大丈夫です」

同期の絆は兄弟以上に強い。どんなに無理をしてでも救助してくれるはずだ。

◆中野の手から離れ飛び立つ秋水

エンジンが始動すると虎の尾と呼ばれる縞模様の排気炎が現れ、

陽炎となって 背景を歪めてゆく。

16時55分、機体は滑走を開始した。廣瀬大尉が左翼を、

中野が右翼を支えた、その手からは振動が伝わってくる。

10メートルほど 走ったところで機体は中野の手から離れて行った。

機体はしばらく滑走路を這ったが、220メートルで遂に地面を離れ

車輪が切り離されると、機体は澄み渡った青い空へ吸い込まれていった。

その急上昇の勢いたるや、天地をひっくり返して空へ落下するの勢いであった。

地上で見守っていた者達から一斉に歓声が上がった。

試験飛行成功かと思われた瞬間、高度350メートル程のところで

パンパンという異音を発して黒煙を排出するとともにエンジンが停止して

しまった。余力で、なおも150メートル上昇を続けた後、犬塚はエンジンの

再始動を試みたが失敗に終わった。 「少しでもおかしく感じたら、まっすぐ

不時着水して下さい」 離陸前の言葉が思い出されたが、犬塚は海へ

向かわず操縦桿を傾け滑走路への 着陸を試みた。虎の子の機体を

無傷で持ち帰ろうと考えたのである。 燃料の投棄が開始されたが、

これがなかなか進まず高度は徐々に 下がっていった。

犬塚は、爆発を懸念し大勢の見学者が居る滑走路への 着陸を避け、

再度旋回、隣接した埋立地への不時着を目指したが、倉庫を 飛び越そうと

機首を上げた瞬間失速し倉庫に接触、鷹取川の水面を反跳

飛行場西端で大破して止まった。

◆犬塚大尉の死

意識のあった犬塚は救助され、ただちに防空壕内の病室へ運ばれたが

頭蓋低骨折の為、その深夜に息を引き取った。 試験飛行の失敗原因は

本来満載すべき燃料を過小積載した為 急速上昇した際にタンク内の燃料が

傾きエンジンへ供給されず停止したものと 結論付けられた。

◆身を隠した戦後

秋水の開発は事故後も続けられたが、試験飛行が行われたのは

これ一度きりであった。この他に陸軍仕様のキ-200が千葉県柏飛行場で

試験飛行に備えていたが、飛び立つ機会を待たず終戦となり

残っていた試験機は進駐軍の鹵獲を恐れて直ちに解体された。

「中野整曹、貴様は秋水に関わったからじきに進駐軍がやってきて

逮捕される恐れがある。行方不明扱いにしておくから今すぐ逃げろ」

中野は先ず部下を故郷へ帰し、自らも行方を暗ませた。

それから空白の50年間を過ごすことになる。

◆敷島隊五人との再会

戦友会が中野の身元を辿って連絡してきたのは平成となってからのこと。

いま空白の50年間を少しずつではあるが取り戻しつつある。

中野、姓を改め河辺は戦友の誘いで戦地を巡る慰霊の旅をはじめた。

平成17年にフィリピンを訪ねた折である。ダニエル・H・ディソン氏の尽力で

マバラカット飛行場の脇に建てられた折「敷島隊五人の勇士」の碑の

除幕式に立ち会うこととなった。その名に見覚えがあった。

「関行男大尉、中野磐雄一飛曹、谷暢夫(のんぷ)一飛曹、 永峰肇飛長、

大黒繁男上飛、初めてカミカゼが飛び立った飛行場」

「・・・この零戦五機はわしが整備しとったやつじゃ」

このとき河辺は初めてその事実を知った。あの零戦が爆弾を抱えて

母艦に体当たりする運命を秘めていたとは当時、思いもしなかった。

10月18日に河辺が整備した機体は直後、マバラカットに派遣された。 19日夜、

大西が立案したとされる特攻作戦は、20日に関大尉を 指揮官とする

神風特別攻撃隊「敷島隊」として結成され、爆装し マバラカットを離陸した。

索敵のミスから会敵せず、またトラブルで 出撃帰還を繰り返したが、

25日に至っては敷島隊の五機、全員が母艦に 突入、散華した。

谷一飛曹はこの敷島隊三番機であった。

以下は谷の遺書である。

「何一つ親孝行できなかった私も最初で最後の親孝行をします。

ご両親の長命を切に祈ります」

谷 暢夫 享年20。

-------------------

ここまで話をしてくれたのは愛知県に在住の

河辺勇さん93歳。(旧姓中野)秋水離陸の際、その右翼を支え見送った

中野上整曹、その人である。今でも谷一飛曹や犬塚大尉など、

パイロットの顔が 忘れられないと言う。私は敷島隊について続けて尋ねた。

「戦闘機として整備したのですか」

「内地へ帰ってから映画館でニュースを見たんじゃが、間違いなく

あのゼロ戦はわしが整備しとった。関大尉や谷さんがレイテに出撃した

ということだけは知っとったんじゃが、まさか爆弾を抱えとることまでは・・・

それは戦後知ったんじゃ」

河辺氏は玄関まで見送ってくれた。一番よく目立つところに敷島隊の五人と

三菱重工により復元された秋水の写真がかけてある。

「こう、零戦で谷さんの後ろに座っとってな・・・わたしは空を見とった」

私は丁重に礼を述べてその場を辞した。 玄関を出た住宅街の路地では

子供たちが元気に駆け回っている。 見上げると関大尉や谷さん、

犬塚大尉が飛んでいたあの日と同じ どこまでも続く青い夏の空だった。

関連記事

赤松貞明中尉の戦後

岩本徹三の戦後

篠原弘道准尉 陸軍航空隊のトップエース

指宿正信大尉 空に生きた武人

2012年8月13日 (月)

誇り高きサムライここに眠る パラオの零戦

パイロットの調査

ここはパラオ本島中部(現在のアルモノグイ州)

翼を横たえて眠る零式戦闘機、その経緯は長らく不明であったが

ここに記す出来事から68年を数えた今、ようやく概要が明らかとなった。

機体は第261海軍航空隊所属 吉田久光(上等飛行兵)と判明した。

長崎県現在の島原市出身、19歳。

1944年(昭和19年)3月31日のパラオ大空襲で米機動部隊の艦載機F6Fが

150機以上が来襲。 第261海軍航空隊(通称虎)指宿正信大尉指揮する戦闘

機隊の 零式戦闘機28機がペリリュー基地より邀撃。 この日の編成で、第一中

隊三小隊四番機として出撃したのが吉田上飛兵で、吉田機は空戦により未帰還

となっている。

不時着を目撃した住民の証言

島民の証言を照合すると、機体は被弾した後、旋回しながら降下、不時着した。

三名の島民と日本軍人、朝鮮人軍属(いずれも人数不明)が現場に急行したが

機体は間もなく、爆発炎上した。 操縦席から搭乗員を救出し、手当を試みたが、

重度の全身火傷と外傷により 間もなく息を引き取った。

遺体は島民の手により機体近辺に埋葬された。

島民は戦後もこの出来事を忘れず

「ヨシダの遺骨を日本へ帰してやりたい」と言っていたことから

篠原が調査に着手、平成24年8月、不時着から68年を経てようやく

概要が判明、遺族による迎えが実現した。

261空は原隊を鹿児島に置く、サイパン基地進出中の航空隊。

3月30日パラオ空襲を受け(パラオ近海へ展開中の米機動部隊へ攻撃の

522空彗星隊12機の護衛を261空の戦闘機隊55機が担った)パラオ上空へ

向うも 会敵せず、ペリリュー基地へ着陸。翌31日、再度の空襲によりペリリュー

からの 迎撃に至るこの空中戦により同部隊28名のうち准士官以上2名、下士

官兵18名 合計20名の搭乗員が自爆または未帰還となった。

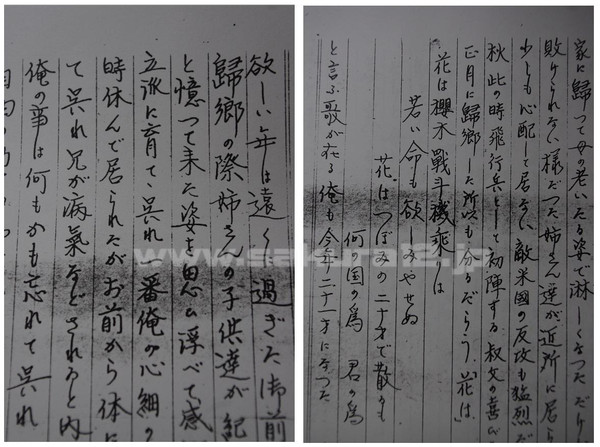

戦地から姪宛てに手紙を書いている。これは一部である。

吉田久光上飛兵、戦地から姪宛ての便り

(但し、旧字を現代文字に改めた。文中の二十一歳は数え年)

-----------

前略 スミエ、達者で何よりだ。俺も相変わらずだ。安心してくれ。

この間、母の写真が届いた。欲を言えばお前たちのも貰いたかった。

家に帰って母の老いたる姿で淋しくなった。だけど元気だけは人に

敗けられないようだった。姉さん達が近所に居られる。

非常に心強く わしも心配していない。

敵米国の反攻も猛烈だ。今年こそ決戦の秋。 このとき、飛行兵として

初陣する。叔父の喜びを察してくれ。 四月に帰郷した所以もわかるだろう。

花は桜木戦闘機乗りは 若い命も欲しみやらぬ

花はつぼみのニ十才で散るも 何の、国の為、君の為

と言う歌がある。

俺も今年二十一才(満19)になった。 欲しい命は遠くに過ぎた。

お前たちが待つのはニュースだけだ。 帰郷の際、姉さんの子供たちが

紀興やサチエに至るまで「叔父さん叔父さん」と 送ってきた姿を思い

浮かべて感無量だ。この可愛い弟や妹を 立派に育ててくれ。

一番俺の心細いのは、兄さんが体が弱い事だ。俺が帰ったとき

休んで居られたが、お前から体に気を付けられるように充分すすめてくれ。

兄が病気などされると内も困るけど横道も困るからね。

俺のことは何もかも忘れてくれ。

自由の効かぬお前であるけど、戦地より親助兄さんが帰るまで

老いたる母の面倒を見てやってくれ。 駅にて頼んだ通りだ。頼むぞ。

だけど母には話してくれるな。 ますます寒くなる折柄、お体を大切に。

敬具 スミエ様へ 叔父より

----------

昭和18年の年末、吉田上飛は一度帰郷している。

皮の飛行服に飛行帽姿で突然玄関に現れたので驚いたと

友人は回想する。 そしてこのように言い残している。

「敵が三機くらい、束になってかかってきても全て撃墜してみせる自信がある

先ず一番機を落とせばいいのだ」

大晦日の晩には母が久光のために年越しそばを作った。

しかし、どこを探しても久光が見当たらない。

彼は別れの挨拶をすることなく 黙って静かに消えたのだった。

それが家族や友人に見せた最後の姿となった。

三か月後の昭和19年3月31日、パラオ上空において散華した。

どんなに技量が優れていようとも 歴然たる戦力差は到底埋められるもの

ではない。 私たちは忘れてはならない。 護国に身を奉げた彼らは誇り高き

サムライであった。

吉田久光飛長

2011年10月13日 (木)

「彗星」のプロペラ盗まれる

パラオ本島(バベルダオブ島)ですが、日本の統治時代には入植地として

それぞれ、朝日村、清水村、大和村、瑞穂村、という名の4つの村がありました。

ここは、その内の旧朝日村付近、

現在のアルモノグイ州です。

小川の側に残るのは、艦上爆撃機「彗星」のエンジンです。

水冷型ですから、鼻先がシャープな一一型か一二型、搭載のものです。

翼の一部も残っています。

日本の飛行機も、制空権を取られる前はこの上空を飛んでいたのですが、

どういった経緯でここにエンジンが残るのかはわかっていません。

ちょうど近くで道路工事をしていた地元の方がいたので、お話を伺ったところ

米軍の飛行機だと勘違いしていました。

道路を挟んだ反対側にはパイナップル加工工場の跡があります。

プロペラが三枚ありますが、これは2010年5月に撮影したもの。

そしてこちらもご覧下さい。

以下は約一年後の2011年6月に撮影したものです。

プロペラが切断されています。

おそらく、何者かが盗んで鉄屑業者に売ってしまったのでしょう。

切断した際に出た鉄粉がまだ残っていて、ごく最近の犯行だと推測されます。

残る一枚も刃の跡があり、途中で断念したのでしょう。

これは由々しい事態です。

しかし、これも我々日本人の戦争に対する関心の薄さが招いた事件に他なりません。

ダイビングばかりでなく、こうした貴重な戦跡にも関心を向けることで、しっかりと

保護を要請していれば、パラオ当局もきちんとその価値を認識し、防げたことでしょう。

とても残念な事件です。

2011年8月25日 (木)

歴史に埋もれたエースパイロット「江馬友一」 その実力は岩本徹三を凌ぐ

日本の最たるスコアの撃墜王といえば、岩本徹三さんが有名です。

しかし、もっと凄いパイロットがいたのです。

歴史に埋もれてしまったエース「江馬友一」さんです。

撃墜数というものは、偵察機や爆撃機、戦闘機でも旧式のF4Fワイルドキャットなど全て含み

ゼロ戦が最も活躍したときに記録されたものが多いでしょう。

しかし、新鋭機のF6Fヘルキャットが戦線に登場するようになってから、ゼロ戦も

苦戦の連続で、劣勢に追い込まれていきました。

圧倒的性能の差から、ゼロ戦がF6Fを撃墜するのは至難でありました。

しかし、江馬友一さんは、劣勢をものともせず、F6Fを一度に2機も撃墜した記録がありました。

もちろん岩本徹三さんだって屈指のエースに間違いありませんが

そういった意味で、単純にエースパイロットはスコア(数)だけでは語れないのです。

江馬友一さんは、温厚な人柄で、生涯、自身の撃墜数を自慢するようなことはありませんでした。

一説によると、岩本徹三の撃墜数を上回っていたとか。

たぶん、江馬さんは、こうしたことを書かれるのはお好きでないと思います。

ですが、坂井三郎さんや岩本徹三さん意外にも、歴史に埋もれてしまった、

凄いエースパイロットがたくさんいたことをわかってほしいのです。

江馬友一さんの戦いの記録はこの本に詳しく記されています。

久山忍著『蒼空の航跡』です。

この本、戦記ものにしては、とてもわかりやすく小学生でも読めるのではないでしょうか。

ですから、大人の方でも、戦記ものの入門に最適です。

ゼロ戦パイロットの今泉氏(特攻隊の生き残りとも言えます)の証言を作家の久山氏がまとめたものです。

飛行機操縦のいろはから、航空作戦の基本、戦地での過ごし方やパイロット視点での当時の心境など

その都度わかりやすく解説しながら書かれています。坂井三郎や岩本徹三よりも凄い、けれど死んでしまった

名も無きエースパイロットが数多く登場します。

こういう人たちが死なずに生き残ってくれたら、どんな日本になったんだろうなぁと思いを馳せています。

2011年8月18日 (木)

帝国海軍ペリリュー航空基地跡

▲現在も一本だけ残る滑走路跡

帝国海軍ペリリュー航空基地・滑走路跡

昭和14年(1939年)に完成したペリリュー飛行場は

当時東洋一とも称された日本海軍の航空基地で

太平洋の最重要拠点として絶大な存在を誇った。

▲ペリリュー航空基地(米軍占領後に再整備された状態)画面上部がガドブス島

零戦、彗星、銀河、月光、彩雲、帝国海軍航空隊の全盛期

飛行場は長さ1200メートル、幅80メートルの滑走路をニ本有しており

昭和18年~19年初めの全盛期にはおよそ200機の航空機が配備され

ゼロ戦、戦闘機隊を筆頭に、月光、彗星、彩雲、一式陸攻、銀河、など

いずれも新鋭機を揃えていた。また、ペリリューのすぐ北に位置するガドブス島

には1000メートルの滑走路が一本あり、こちらは零戦など小型の航空機の

離着陸に用いられた。

この飛行場を飛び立った航空隊一覧

米軍のペリリュー攻略はこの飛行場奪取が最大の狙いであり

その後行われるであろうフィリピン攻略の重要な足がかりとするのが

当初の思惑であった。

▲空爆と艦砲射撃により焦土と化すペリリュー島南部飛行場

昭和19年3月30日、31日両日のパラオ大空襲で日本航空部隊は

大損害を受けたが機体の補充により再建をはかった。

ところが同年6月のマリアナ沖海戦(あ号作戦)で

その衰退は決定的となる。この戦いでペリリューからも

多くの戦闘機、攻撃機がマリアナ方面へ出撃。

そのほとんどは二度と帰ってこなかった。

その後は、海軍軍令部の方針により

フィリピン、本土決戦へ備えるため、航空機は温存され、

新たな航空機がペリリューへ補充されることなく

連合艦隊司令部も3月にフィリピンへ転進しており、

パラオは海軍から事実上放棄される運命となった。

上陸戦直前にはコロールに僅か数機の水偵を残すのみとなり

残された整備兵などの航空要員は

航空隊司令の大谷龍蔵大佐(兵51熊本)のもとで

陸戦隊を組織、のちの地上戦で玉砕した。

米軍占領後

米海兵隊が飛行場を制圧した際

飛行場格納庫にはおよそ130機の航空機が残されていたが

いずれも破損し飛行可能な状態ではなかった。

この中には新型の一式陸上攻撃機二四型(761龍所属か)や

最新鋭機「銀河」なども含まれていた。

米海軍設営大隊は上陸戦のわずか8日後には、滑走路を再建し

幅85メートル長さ1200メートルの着陸灯を完備した

完全な滑走路が完成させた。これは比較的ダメージの少ない

北西から南東に延びる滑走路だった。その後、アンガウル飛行場とあわせて

完全に再整備されたペリリュー飛行場は、米軍当初の計画通り

フィリピン攻略の足がかりとする目標を達したが

既にフィリピン攻略は半ばに差し掛かっており、飛行場利用の重要度は低く

多くの犠牲を払ったペリリュー攻略の必要性については現在においても

議論が尽きない。

▲現在も滑走路脇のジャングルにひっそりと眠るゼロ戦(52型)

戦後、日米双方とも、多くの機体が残骸としてありましたが

スクラップ回収業者が、これを資源として目をつけ大部分を持ち去ってしまいました。

海軍航空隊司令部跡

▲海軍航空隊司令部跡

海軍航空隊司令部としての役割を担った鉄筋コンクリートの建物である。

現在は木々で覆われているが、当時は広大な飛行場の北に位置し

滑走路を一望できた。地下には重厚な退避壕を備えている。

爆撃の跡が生々しい。

米軍占領後~ルパータス司令部へ

米軍占領後は第一海兵師団、ルパータス少将の司令部として

海兵隊の引き上げまで利用された。なお、戦いを引き継いだ81師団の

ミューラー少将はこの建物をあくまで「前線指揮所」とし自身の司令部は

パープルビーチ近くに移転した。

なお、これと全く同じ構造、間取りの建物がテニアン島に存在する。

テニアン島へ行ってみる

--------

メモ

◆ペリリュー飛行場(主力飛行基地)

長さ1200メートル幅80メートル、クロスした2本の滑走路を有する

◆ガドブス滑走路(ペリリューの補助的飛行場)

1000メートル×80メートル×1

◆アイライ飛行場(現在のパラオ国際空港)

1400メートル×100メートル×1

よくこの戦跡名を「西カロリン航空隊司令部」といわれるが、そのほとんどは

機能していない。

9月18日、アベンジャーが緊急着陸

9月20日、海軍設営大隊に建設機材が到着し

9月23日には幅85メートル長さ1200メートルの着陸灯を完備した

完全な滑走路が完成した。比較的ダメージの少ない

北西から南東に延びる滑走路だった。

2011年8月 9日 (火)

洞窟秘密基地の零式水偵(アイライ)

干潮時に姿を現すのは、零式水偵のプロペラ先端です。

正式名称『零式三座水上偵察機』と呼ばれ、海軍さんでは最もよく使われ、

活躍した水上偵察機です。

水面に見えるのはペラの先端だけですが、シュノーケリングですぐ近くまで

いって潜ってみると、翼やその骨組み、コクピットなどを間近に見ることができます。

背後の洞窟はハンガーケーブと呼ばれていて、飛行機を隠すには絶好の

天然格納庫でありました。しかし、この機体は、その格納庫から出して水上に

浮かんでいるところを敵機(てっき)に見つかり銃撃を受けて、破壊されました。

この水偵は篠原福次郎中尉率いる第30特別根拠地隊附飛行隊

の機体で、このほかにもアラカベサン、アミオンス水上基地跡など

水上飛行機基地の跡を見ることができます。

シュノーケリングでエンジンに近付いてみます。大きなピストンです。

水の中を覗くと、そのほかに主翼や操縦席の様子を見ることができました。

洞窟格納庫の中に入ってみましょう。広くひんやりしています。

零式水上偵察機

同じ「ゼロ」という文字が使われていますが、ゼロ戦とは違います。

ゼロ戦は正式名称『零式艦上戦闘機』と呼ばれ

一人乗りで、敵と空中戦をする為の戦闘機です。

一方、この機体は、零式水上偵察機。敵の基地や艦船を偵察したり、

見張りをするために使われた3人乗りの偵察飛行機です。

飛行機に少しでも詳しい方には

「くどくど説明をしなくても、そんなことは当たり前だ」と言われてしまいそうですが

日本人観光客は、それを知らない人が多いのです。

もっとひどいのは、パラオ人のガイドです。

アメリカの飛行機(B-24の残骸など)まで「ゼロ戦」といいます。

あれもゼロ戦、これもゼロ戦、落っこちている飛行機はみんなゼロ戦なのです。

しかし、ここでパラオ人のガイドが悪いとは決して言ってはいけません。

我々、日本人の戦争に対する関心の薄さから、こうした事態を招いていること

他ならないからです。

このほかにB-24の残骸や大発もあり、主なダイビングショップのツアーで

リクエストすると気軽に行くことができますので興味のある方は

問い合わせてみてください。

2011年8月 6日 (土)

海軍飛行艇整備基地(海軍アラカベサン水上基地)

◆二式大艇の陸揚げ整備基地

アラカベサン島に残る飛行艇陸揚げ用のスロープです。

水面に向かうにつれ、ゆるやかに傾斜しています。

九七式飛行艇や、二式大艇をここに陸揚げし、整備を行いました。

スベリと呼ばれる頑丈なコンクリートが当時のまま残っています。

近くには小型の水上偵察機(下駄履き飛行機)の係留ブイも残っています。

下の画像は横濱のものですが参考イメージとして見てください。

現在、この場所は島民憩いの場になっています。潮風がとても心地良く

感じられます。コロールから歩いても来れる距離です。

ここで潮風を浴びながら、当時の様子を想像してみるのも良いかと思います。

※PPR(パラオパシフィックリゾート)ホテル敷地内にも、規模が小さめですが

同じようなスロープがあります。

◆アラカベサン水上基地概要

アラカベサン水上基地は昭和10年に建設された水上飛行機の発着場で、

スベリと呼ばれる巨大なコンクリート製の傾斜路

(幅40メートル長さ120メートル)が残る。

この傾斜を利用して大型飛行艇を陸揚げし整備等を行った。

同様の傾斜路がPPR内にも残されており、当時は

飛行艇が収容できる格納庫も備えていた。

PPRホテルの敷地はそのほとんどが海軍基地跡にあたる。

付近の海面に残るコンクリートの建造物は小型水上飛行機用の

係留設備である。

◆アラカベサン水上基地の歴史

昭和14年には、大日本航空株式会社が「綾波号」をはじめとする

川西式四発飛行艇(海軍九七式飛行艇の輸送機型または

民間旅客用機体の名称)を用いて横濱-パラオ間ではじめての民間航空路を

結んだ。翌15年からは一般乗客の利用が認可となり、横濱-パラオ線は

月二往復が運行され、途中サイパンへ一泊し2日間かけてパラオへ到着した。

貨客船であれば横濱からパラオまでは10日を要する時代、飛行艇航路の開設は

大幅な時間短縮を可能にした。

さらに昭和16年からはヤルート航路が誕生。

パラオを起点に、トラック、サイパン、トラック、ポナペ、ヤルート、ポナペ

トラック、パラオの順で月2回、一巡8日間の行程で運行し太平洋の

島々を結んだ。

昭和16年末の開戦とともに、アラカベサン水上基地は瞬く間に海軍の

重要拠点と化した。

基地には九七式飛行艇や二式大艇などの大型機はもとより、

零式水偵などといった軍用機の発着が多くを占めるようになり、

大日本航空の飛行艇と乗務員も全て海軍の指揮下におかれた。

◆海軍乙事件の発生

昭和19年2月、戦艦武蔵を旗艦とする連合艦隊がパラオへ入港。

連合艦隊司令部をコロールに置いた。(南洋長長官邸の裏)

3月31日、パラオ大空襲でコロールは甚大な被害を受け、

古賀峯一海軍大将は連合艦隊司令部のダバオ転進を決定する。

このとき既に武蔵は内地へ向け待避しており、残された古賀長官と幕僚らは

二式大艇二機に分乗し、ダバオへ逃れるべく離水準備を急いだ。

同日夜、ふたたびパラオに空襲警報が発令された。長官転進の命令を受け

パラオへ到着したばかりだった二式大艇一番機の機長、難波正忠大尉は燃料補給を

強く要請したが、参謀二人が「その必要は無い。出発急げ」と離水を迫ったため、

まもなく長官と幕僚らを乗せた二機はアラカベサン水上基地を離水した。

ところがダバオへの飛行中、低気圧に巻き込まれ、古賀長官座乗の一番機は

消息を絶った。残骸は最後まで見つからず、古賀長官は後に殉職とされた。

一方、福留参謀長搭乗の二番機は不時着水後、辛うじてセブ島へ漂着し

命こそ繋いだものの、現地ゲリラに捕えられ、機密文書を奪われる結果となった。

海軍乙事件と呼ばれる出来事である。

2010年6月29日 (火)

田中 民穂(飛曹長) パイロットデータベース

田中民穂飛曹長

乙種11期

大正12年長崎県出身。

昭和18年、第261海軍航空隊に編入

東山市郎中尉の分隊に所属しサイパン・アスリート飛行場に進出。

パラオ大空襲邀撃戦に出撃したと記されているが、

261空戦闘行動調書の出撃名簿に記録は無く、不明瞭。

メレヨン島、大宮島(グアム)上空で幾度も敵機と交戦

261空で最後まで生き残った奇跡の搭乗員。

米軍上陸当日のサイパン島をゼロ戦で脱出、ついでに爆装し

小陸地点を爆撃した。メレヨン、パラオを経てセブに到着。

以降201空へ編入、神風特攻隊の直衛を行う。

20年1月、内地へ帰還し252空、次いで203空に移って

防空、特攻隊の直衛にあたった。

被撃墜落下傘降下が三回。

必ず生きて帰った。

戦後は全日空機長を務めた。

故人。