2015年12月 4日 (金)

2015年11月17日 (火)

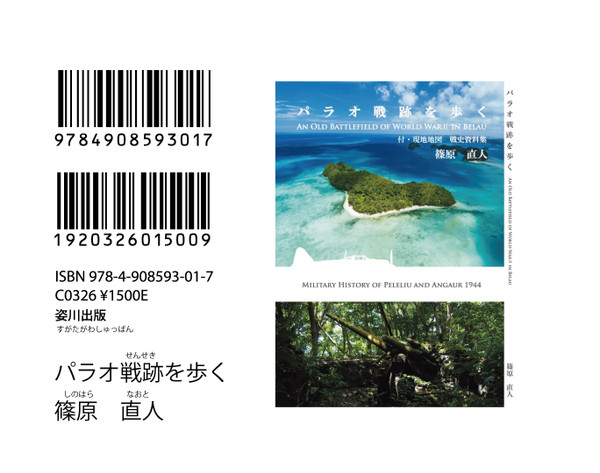

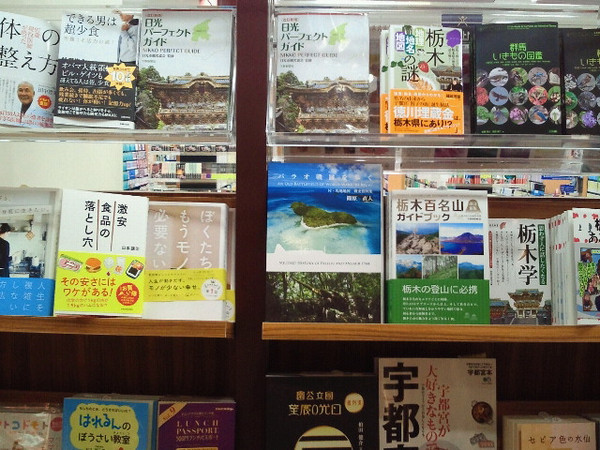

書店に置いてもらいました

拙著を落合書店さんに置いて頂きました。

一番目立つところに並べてくれました!

店頭に自分の本が並ぶ日が来るとは、感激しましたが

そんな思いは刹那に吹き飛び、これが

売れなければ、奥へ引っ込んでしまう運命にあります。

今は不安で仕方ありません。しかし内容には自信を持っていますので

信じて売れてくれることを待つのみです。

落合書店さんは栃木県の大手書店さんで、置いているのは

◆宝木店(作新学院近く)、◆ララスクエア店(宇都宮駅前)

◆東武ブックセンター(東武百貨店宇都宮店内)、◆ベルモール店

以上4店舗です。

2015年10月21日 (水)

ベトナム解放戦線(2)

前回からの続き

「ベトコンの軍隊に入隊してくれ!階級は二階級進級させる。

給料は倍出そう。奥さんを提供する。植民地解放の為に

戦っている。ベトコンに協力してくれ」

思いがけぬ敗戦の報せに不安定になっていた

日本軍に対し、誘いが何度も何度もやってきた。

ホーチミンの進撃

ハノイからはホーチミン将軍を盟主とした

越南独立同盟党がベトナム民主共和国の独立を宣言。

サイゴンに向かって進撃を開始した。

ベトナム独立運動は一般民衆をも刺激し

「打倒フランス」の雄叫びをあげ仏印全土へ広がって行く。

解放戦線へ加わる者たち

「決して軽拳妄動してはならぬ!」

連隊長の訓示も空しく、毎日のように離隊者

(解放戦線へ身を投じる者)が続出した。

光橋中尉は戦争が終結した以上、部下をこれ以上

一人も死なせず日本へ連れて帰ることを決意していたが

ついに光橋中尉率いる五中隊からも離隊者が出る。

Nという兵隊が手榴弾を持って逃亡する。

Nは離隊の際、一度帰ってきて雨の降る晩にまた出て行ったという。

一個分隊でNを捜索に出た。

捜索中、揺り籠の女が居た。

女の視線が二階を気にするので

行って見ると、そこに案の定Nが居た。

「なんで国へ帰らないんだ。もう戦争はおわったんだぞ!」

「・・・おっかやん死んだから」

「そんな証拠どこにあるんだ!」

「・・・いや、もう弱かったから」

「そんなことあるか!故郷に帰るぞ!」

事なきを得て、Nをプノンペンに連れ帰った。

フランス軍を守る

8月15日をもって、サイゴンの捕虜収容所にあった

フランス軍は一転、一応の戦勝国となり

連合軍司令部となった。しかしもっとも弱かったのが

サイゴンの連合軍司令部であった。

サイゴンの市街地の中心に僅かなフランス軍、それを

ぐるりと英印軍が守り、それでもベトナム解放軍が破って来るので

さらに広域に渡って再武装した日本軍が警備にあたった。

フランス軍一個中隊(約200名)がベトコンに襲撃を食らって壊滅した。

警備のため、日本軍一個分隊(20名)が出動。彼らは日本軍

兵士の姿を目撃すると、ただちに攻撃をやめ、間もなく両軍による戦闘は

沈静化した。このほかにも各地で小競り合いが起きていたが

日本軍が出動するとピタリと止んだ。

ベトナム解放軍はメコン川にかかる橋の破壊工作を開始した。

それは徒歩で渡れるような小さな橋から、大きな鉄道橋も含まれていた。

破壊工作というのは、彼らは橋の橋脚や骨組みはそのまま残し、

踏み板のみを撤去してしまうのだという。

サイゴンの連合軍司令部からは、ベトコンの武装解除せよと

(ベトコンは武装解除に応じないからつまり彼らを撃破せよ、ということか)

命令が飛んでくる。それで解放軍のところへ一応は出動するのだが

友達だから、お互い戦いたくはないし、皮肉にも日本軍が戻った地域は

至って平穏そのものとなる。

メコン川の西側に光橋中尉の部下の分隊が取り残された。

部下の分隊は解放軍に包囲されている。

フランス軍からはベトコンを駆逐せよと

命令が飛んできている。彼らは日本軍と戦わない。

そのかわり徹底してフランス軍には抵抗したため

部下の分隊は戦わずメコン川の向こう岸で孤立している。

ベトナム解放軍へ告ぐ、日本人として最後の訴え

光橋中尉が出動し、橋を守る解放軍兵士の士官と話をしたが

フランス軍の指揮下とあれば頑なに橋を通そうとしない。

彼らは要求を断り「帰れ帰れ」と言いながら、なぜか

あたたかい食事を用意してくれる。それでいてお互いに

「向こう岸へ通せ」、「嫌だ、絶対に通さん」と繰り返し

拳銃を突きつけあっている。

不思議な関係だった。ついに光橋中尉は決心する。

「お前ら!もう俺たちは戦争に負けて日本へ帰るんだから

独立するんならしっかりやらなきゃダメだそ!」

日本は戦争に負けた。それなのに、

2、3年すれば日本は再び強国になってベトナムに戻ってきてくれると

本気で信じていたベトナム民が多く存在したからだ。

「俺はもう話さんぞ!時間切れだ!向こう岸へ渡る!

お前らの好きなようにしろ!撃ちたければ撃て!」

光橋中尉は解放軍の士官にそう言い残すと、橋を渡り始めた。

向こう岸に残る部下を救うために。

ベトナム解放軍の士官と兵士は最後のセリフに圧倒され

黙って見ていた。

一方、アンコールワットの東側では、ハノイに近く

日本軍にも敵意をむき出しにして南下するホーチミン将軍と

氏木中隊が戦っていた。

つづく

また、少しずつ書きます。

2015年10月19日 (月)

2015年10月17日 (土)

那須塩原市での講演会

今日は那須塩原市で講演会を行いました。

多くの戦没者ご遺族ならびに、那須塩原市長、国会議員の方も

お見えになりました。

しかし相手がどなたであろうと、私の気持ちは同じです。

是が非でも伝えたいことがあります。

大勢の前でお話しするのは苦手なのですが、

不器用なりに、想いを精一杯喋ったつもりです。

2015年10月12日 (月)

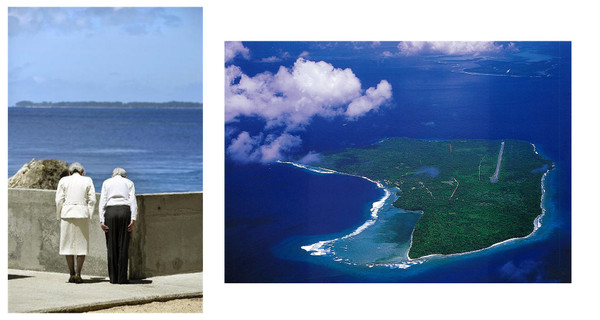

天皇陛下のアンガウル島拝礼

にわかに信じられませんが、本当の話です。

私は天皇陛下のペリリュー訪問が決まったときから、

同様にアンガウルの戦没者も慰霊して頂きたいと

方々で何度も何度も訴えてきました。

その私の記事を、宮内庁の侍従か侍従長がご覧になって、

陛下のお耳に入ったとのことでした。

アンガウルの拝礼は「篠原さんがきっかけです」と

宮内庁の侍従の方が仰っていましたから間違いありません。

両陛下はペリリュー島の戦没者慰霊碑に菊の花を手向けられた後、

防波堤の方へ進み出てアンガウル島へ拝礼されました。

この、アンガウル島への拝礼は当初、予定になく

陛下のご意向で当日決まったことでした。

アンガウルで散った千二百余名の戦没者の方々の慰霊と

周知のため、私が少しでもお役に立てたなら、

よかったと思います。

2015年10月 5日 (月)

YS-11が宇都宮へ飛来

2015年10月5日

所沢基地所属、飛行点検隊のYS-11が宇都宮飛行場(北宇都宮駐屯地)に

飛来しました。YS-11の宇都宮への飛来は大凡、3ヶ月に一度。

旧型のYS-11でも飛行場の設備や管制塔、機体の計器が

問題なく対応しているかどうか、点検しています。

迫力あるローパスを4回ほど繰り返し、お昼前に着陸。

乗員は昼食を食べたのち、入間へ帰って行きました。

飛行点検隊のYS-11の宇都宮飛来は

だいだい月曜日か火曜日が多いようです。

前回は7月2日でした。今日が10月5日なので

ほぼ3ヶ月です。自宅上空を独特のターボプロップエンジンの

キーンという音で飛ぶのですぐに解りました。

自宅から5分の飛行場まで行って写真を撮影。

YS-11の151号機でした。YS-11の実用機は全てが退役し、

残っているのはこの赤いカラーリングの点検隊の機体のみです。

滑走路脇ではTH480練習機が今日も訓練を行っていました。

この機体は宇都宮ではヘリコプターのアクロバットチーム

ブルーホーネットとして有名です。

2015年10月 1日 (木)

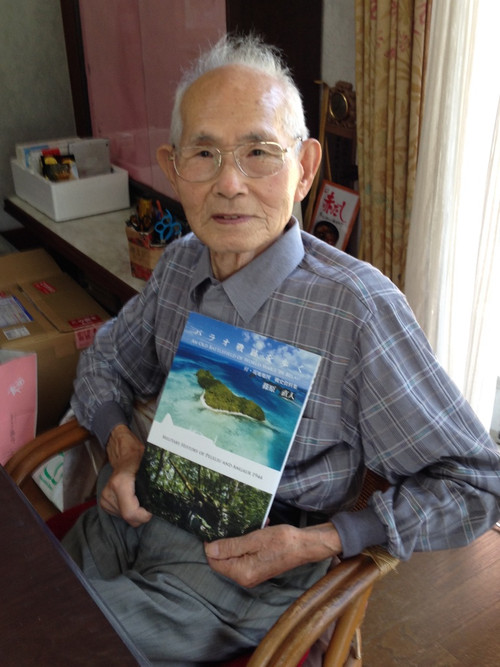

土田喜代一さん

私の友人でペリリュー戦研究者のS氏が

福岡県にお住まいでペリリュー島玉砕戦生還者の

土田喜代一さんを訪ね、拙著『パラオ戦跡を巡る』をお渡し頂きました。

土田さんは昭和19年当時、海軍の第761海軍航空隊(龍)所属で

ペリリュー航空基地で地上見張り員をしていましたがペリリュー島へ

取り残され、急遽、応急陸戦隊(大谷部隊)を編成。

陸軍とともに戦いました。

特筆すべき点は土田さんは終戦を信じず

昭和22年4月まで、およそ1年半も戦い続けたことです。

その詳細は様々な本が出ています。

土田さんからは多くの資料をお借りし、拙著の編纂に

多大なる協力を頂きました。土田さんが経験した

戦闘の詳細や終戦後の抗戦など、手記もお預かり

していましたので、それも拙著に盛り込もうと考えていたのですが

すっかりテレビやプロの作家さんに先を越されてしまいました。

土田喜代一氏

昭和18年1月10日佐世保海兵団志願入隊

同年4月、博多海軍航空隊へ入隊。 同年10月

横須賀見張り学校へ入校。同年11月、鹿屋海軍航空隊に転属。

第一航空艦隊・第761海軍航空隊(龍)へ転属。

一式陸攻二四型72機(ほか彗星・銀河など)を有する最新鋭部隊。

第一航空艦隊司令長官角田中将テニアン(天寧)玉砕

ペリリューで大谷龍蔵大佐指揮のもと海軍応急陸戦隊を編成。

玉砕戦を生還、なおも終戦を信じず昭和22年4月、澄川少将の

命令で武装解除に応じる。写真は新兵時に撮影したもの。

土田さん、お世話になりました。ありがとうございます。

これからもお元気で。

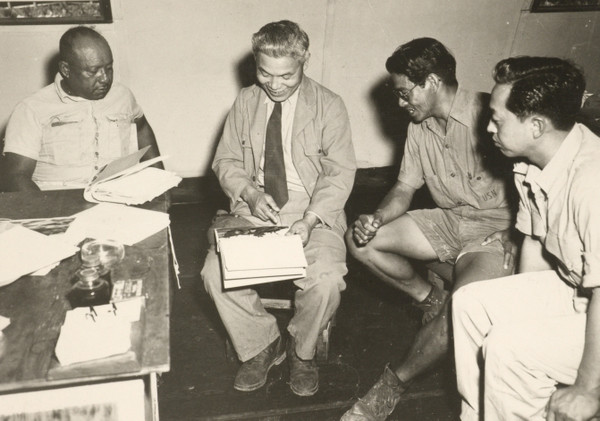

▲ペリリュー島に於いて終戦後もそれを信じず抵抗を続ける日本兵

(土田さん含む)に対し、説得、停戦命令を伝達すべく、作戦を練る澄川道男海軍少将。

左から二番目。

2015年9月29日 (火)

一式陸攻を見学(河口湖自動車博物館)

一式陸攻を見学に山梨県へ行ってきました。

ここ、河口湖自動車博物館は世界で唯一、現存する一式陸上攻撃機(本物)が

見学できる場所です。現在、胴体と尾翼の修復まで終わり

残りは主翼のみとなりました。格納庫の隅に展示してあります。

一式陸攻は「中攻」とも呼ばれ、ゼロ戦と並んで

先の大戦の主戦力となりました。それにしても、

75年も前にこんな大きな飛行機を2400機以上も製造した

日本は凄い。それらを必死に支えた国民の底力に敬意と

感謝を表する次第であります。

河口湖自動車博物館飛行館へ

河口湖自動車博物館の別館「飛行館」は8月のみ営業開館し

見学できる。それ以外の期間はレストア作業に専念しているようだ。

8月もおわりに差し掛かった頃、出かけたが、午前中の開館直後にも

かかわらず、多くの人が訪れていた。

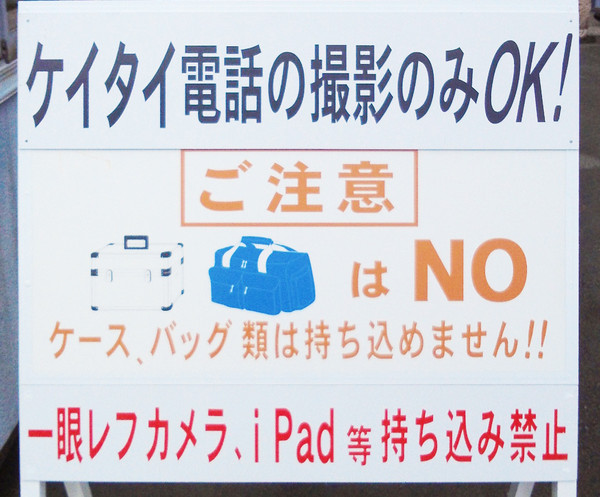

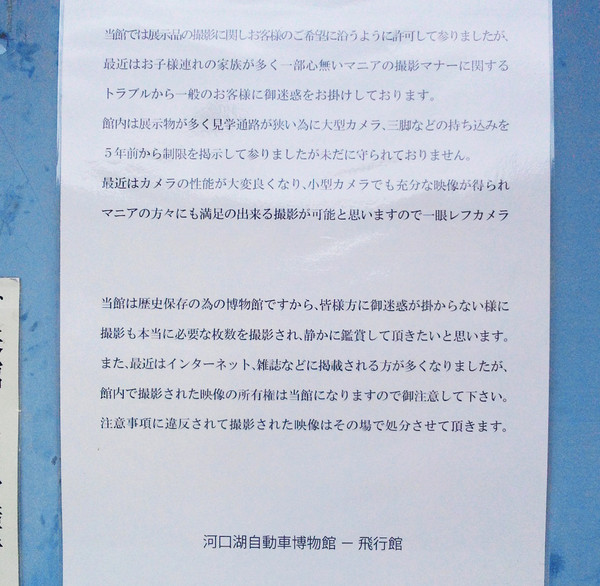

いきなりだが、入口に掲げてある撮影禁止の注意書き。

ケータイ(携帯)でのみ撮影が許可されている。三脚、自撮り棒は

もちろん、一眼レフ・コンパクトデジカメに関わらず、一切のカメラは持ち込み

禁止。i-padも禁止。

なぜデジカメは禁止で携帯だけOKなのか?

こういう理由らしい。

館長さんだって本来こんな注意書きしたくないだろうに、

携帯だけでも撮影できるなら有難い!自分は充分であります。私は

実物の質感をこの目で見に来たので写真はオマケであります。

▲

それにしても大きい。

まずは機首の風防から見てみよう。

この写真ではわかりにくいが、風防の透明度が高いので

風防越しに内部が細部までよく見える。とても興味深い。

内部に入れる見学企画があれば、喜んで参加したいのだが

これだけでも満足。

風防に使われている。

アクリルは当時、最先端の樹脂素材だった。

▼

▲一番前(ドーム型の先端)は爆撃手が座る。爆撃手の席は

よく見える。写真は写り込みがあるが、実際は触れられる距離にあり

細部まで非常に緻密に復元されている。

爆撃の照準を行う際、眼下がよく見えるように、

床はアクリルの透明張りだ。

特にこの展示機「一式陸攻二二型」の風防は一一型より

窓が多くなっており良く視界が確保されている。

一式陸攻の水平爆撃

一式陸攻は雷撃と爆撃が可能だが、

爆撃(水平爆撃)の場合、敵陣上空へ到達すると

翼も触れんばかりの爆撃編隊を組み、先頭の一番機より

爆撃する。これを合図に、後続の機が続く。よって

一番機に最も優れた爆撃手が搭乗する。

単機では命中しない爆撃も、このような複数編隊による

網を形成することにより、いずれかの命中が期待された。

戦争初期には爆撃専門・専科の搭乗員育成プカリキュラム(特修科練習生)を

卒業した熟練の爆撃手が存在したため、命中率は非常に高かった。

戦争後期にはそうした熟練の搭乗員が多く戦死した。

地上爆撃の場合は高度をあがれるだけ上がって

7000メートル程度。地上目標は動かないから優秀な爆撃種が

一番機に乗っていればそれでよかった。

問題は艦船の爆撃である。

敵艦に爆弾を投下する際は徹甲弾を用いて

3000-4000メートルで行われた。これは対空砲火を避ける以外に

敵艦船の装甲を貫くために最も適した高度とされた。

これより低い1000-2000メートルでは艦船のアーマーを

突き抜けず、爆弾が跳ね返って表面で爆発してしまいダメージを

与えられない。

戦闘行動中の艦船に爆弾を命中させるのは至難である。

戦艦や空母など巨大な船は舵を切ってから曲がり始めるまで

3分もかかるため、命中しやすかったが、巡洋艦や駆逐艦は

すぐに進路を変更できるため、進路を予測しなくてはならない。

こればかりは運であった。優秀な爆撃手ともなると敵艦の

ウエーキ(航跡)のでぐあいで面舵になるか取舵になるか

見極めたという。

一式陸攻の雷撃

一式陸攻の最も最初の活躍といえば

イギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスの

レパルスの撃沈が有名である。

雷撃は水面スレスレの20メートルから1トンの魚雷を投下し

大凡30度の角度で入水。この方法が魚雷が真っ直ぐに進む。

敵戦闘機も超低空では照準できず、後ろから近付いても

20ミリ機銃があるのでボカンとやられるだけで手が出せない。

理想的な高度とされた。

ところが実戦ではプロペラが海面を叩くほどの

超低空で飛行した。これは敵艦の高角砲が仰角プラス9度まで

しか下がらないという先入観から、超低空で接近すれば

敵の弾は当たらないという考えであった。それで敵艦に突っ込んで行って

魚雷を投下すればあとは逃げるだけなのだが、訓練では

回避行動を取ったが、実戦では腹を見せると撃たれることがわかった。

そこで、雷撃を済ませたら全速力で一直線に敵艦の上空を突っ切る

戦法に切り替えたのである。結果的にこのほうが被弾率は少ない。

しかし回避行動もせず敵艦の真上を突っ切るのだから、その度胸たるや

並大抵でないし、被弾せずに済むか、こればかりは運でしか

かわせない。プリンス・オブ・ウェールスでは

腰まで水に浸かりながら懸命に高角砲を撃つ敵兵の顔が見える。

さすがは伝統のロイヤルネイビー。敵ながらあっぱれと思ったそうである。

その後、ニューギニアに進出し、連日のように

連合軍基地への爆撃、艦船への雷撃を繰り返すようになると

一式陸攻の消耗は激しくなった。

▲その右上が操縦席。

高い位置にあり、操縦席の様子や計器盤までは見えないが、

全体の配置などはよくわかる。全て復元が終了した暁には

ステップなどを備えて、操縦席が見えるように工夫してほしいと願う。

一式陸攻は原則7人乗り(搭乗員概要)

主操縦士と副操縦士の二人が横並びに座る。

主操縦士が右の席、副操縦士が左の席。 戦中の

日本の飛行機だからそういう並び。

一式陸攻は原則、7人乗りである。

・主操縦士 ・副操縦士 ・搭発員(搭乗整備員、現在の航空機関士。機銃兼任)

・射爆員(爆撃・雷撃手。操縦員兼任の場合あり。機銃兼任)

・主偵察員(航法士、機銃を兼任) ・副偵察員(機銃を兼任)

・電信員(機銃を兼任)

電信、偵察は兼任するケースが多い。大戦初期においては

7人全員が、操縦、電信、偵察など全てを一通りこなすことが出来た。

これに編隊の指揮官や同乗者が加わると

8名~10名になる場合、また、戦争末期で

副操縦士が不在で5名で飛行するケースもあった。

一式の搭乗員が機内でどんなことをしていたのか?

よろしければ以下もご覧ください。

一式陸攻搭乗員天野さんのお話(1)一式陸攻のイロハ

(一式陸攻の後継で新型の銀河は、これらの仕事の効率化を図り

兼任できるようになって、搭乗員数も3名となっている)

主操縦士が機長を務めると思われがちだが、必ずしもそうではない。

後席に座る偵察員のほうが経験を積んでいたり、階級の関係などもあり

そちらが機長となっている場合もある。

これは、二人乗りの艦上爆撃機や三人乗りの艦上攻撃機なども同じで

真珠湾攻撃で九七艦攻に乗っていたある機長(偵察員)によれば

「操縦員は操縦に専念してればいい。後席の偵察員が見張りや

航法、色んな仕事をして指示を出す方が何倍も大変だった」と

語っている。

▲操縦席の風防を開けたところ。

これを、ぜひとも上から覗けるようになってほしい。

内装色は三菱系内装色だが、実は一式陸攻の内装色は

諸説あって、ジュラルミン地剥き出し、または防錆塗装の青色だったとも

色々な説がある。

機体の開口・乗降部は操縦席上と日の丸に設けられたハッチのみである。

▲鮮やかな日の丸。入口のハッチがある。

誰がなんと言おうと、美しい。

鮮やかな日の丸に感激する。格納庫の中で最も兎角

目を引くのだ。白い縁取りがまたそれを際立たせている。

一式陸攻は大きいので、感激はなおのことだ。

この日の丸の鮮やかさが、一度は戦争に負けた日本が復興し

主権を取り戻し、あらゆる形で再生をとげてきた、私は

サンライズに思える。

一式陸攻の生存率

一応、搭乗員全員が落下傘を背負っているものの

一式陸攻の任務は

敵陣へ攻め入ることが殆どの為、

脱出せず、そのまま自爆、7名全員が未帰還となる

ケースがほとんどであった。

一式陸攻は、敵艦、敵陣に絶対命中を狙う為

一旦爆撃、雷撃進路に乗ると、動かない。

敵機に補足された場合、機銃で応戦するか、

護衛のゼロ戦に守ってもらうくらいしか生き延びる道はないのである。

とにかく、回避行動はとれない。

戦後、我々がゼロ戦などの、戦闘機の生存者に講演などを

聞く機会はあるが、この中攻で生き残った者は非常に少なく

滅多にお目にかかる機会はない。幸運中の幸運が重なり

生存した者を除いて、一式陸攻の搭乗員は多くが

終戦までに戦死している。

一式陸攻搭乗員天野さんのお話(3)ソロモン海戦

▲この機体はヤップ島のジャングルから回収されたもので

翼の付け根から後ろが完全なオリジナル。前方は図面に基づいて

復元された。

▲バラレ島の一式陸攻

復元の際に参考にされたバラレ島に残された

一式陸攻一一型。

関連記事

硫黄島の一式陸攻

▲20ミリ動力銃塔。

電動の20ミリ銃塔。

敵機と遭遇した場合、機銃の扱いは通信士が兼任する。

敵戦闘機に捕捉された場合、

通信士は「敵機見ユ」「敵機ト交戦中」を打電すると、すぐさま機銃座に

飛んで行って機銃に取りつき、戦闘を開始するのである。

▲上面の機体色と下面の灰色の境目が

グラデーションになっている。

実際にこれと同様の位置およびグラデーション塗装が施されて

いたのかは謎から、様々な文献や資料から想像するしかない。

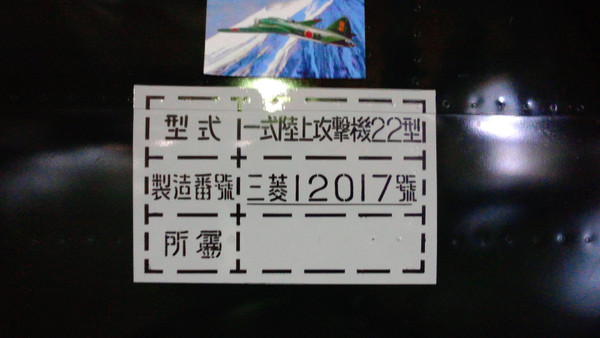

▲銘板

ステンシルで刻印された銘板。

復元機は第761海軍航空隊(龍)の機体である。

第761海軍航空隊は大宮島(グアム)・サイパン・テニアン・

ペリリュー・ヤップなどを拠点に活躍した部隊で

一式陸攻を主戦力に据えたほか、銀河や彗星などを保持した。

最終的にはマリアナ沖海戦(あ号作戦)で

ペリリュー島から連日、マリアナへ出撃、そのほとんどは未帰還となり消耗。

航空機を失った地上員(整備員等)は応急陸戦隊となって

ペリリュー島玉砕戦に参加。中川州男大佐とともに

玉砕した。土田喜代一氏は第761海軍航空隊の

地上見張り員だった。

関連記事

一式陸攻搭乗員天野さんのお話(1)一式陸攻のイロハ

一式陸攻搭乗員天野さんのお話(2)東京初空襲

一式陸攻搭乗員天野さんのお話(3)ソロモン海戦

関連記事

テニアン島へ行こう

帝国海軍ペリリュー航空基地跡へ行く

土田さんの天皇陛下拝謁

中川大佐玉砕の地へ

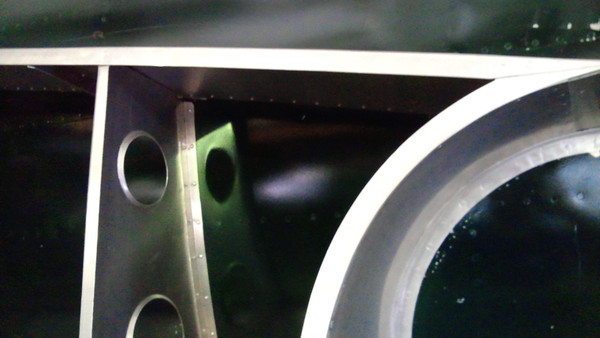

▲主翼の断面を見ることができる。

復元が完了してしまえばこの部分は見られない。貴重である。ゼロ戦同様

主翼は超々ジュラルミンを桁(けた/主翼の軸となるもっとも重要な部分)に

アルミ合金が貼ってある。

一式陸攻といえば、航続距離を増やすため、インテグラルタンクを採用した。

このため防御力に乏しく、ワンショットライターと呼ばれたと

言われているが、ちょっと待ってほしい。

ここで「防弾をおろそかにし、命を粗末にするから

日本は戦争に負けたんだ」などと言うのはおかしい。

それは我々が戦後に後出しだから言えることで決して

現代の物差しで語ってはならない。当時とは価値観が全然違うのだ。

防御というものは、サムライ的考えで卑怯と考えられていた。

当時、攻撃こそ最大の防御だと考えられていたし。アメリカと戦争してみて

はじめてそれが不利なこととわかったのだ。

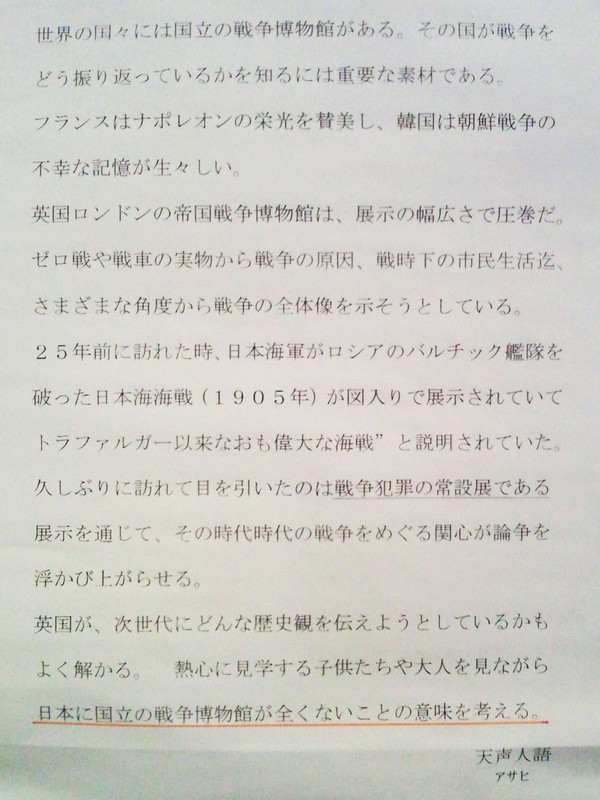

館是なのか、天声人語(朝日新聞の社説)が館内の目立つところに

掲示されていた。何はともあれ、戦時中の兵器をこうして忠実に

復元してくれる後世の為に最も重要であるし、ありがたい。

▲

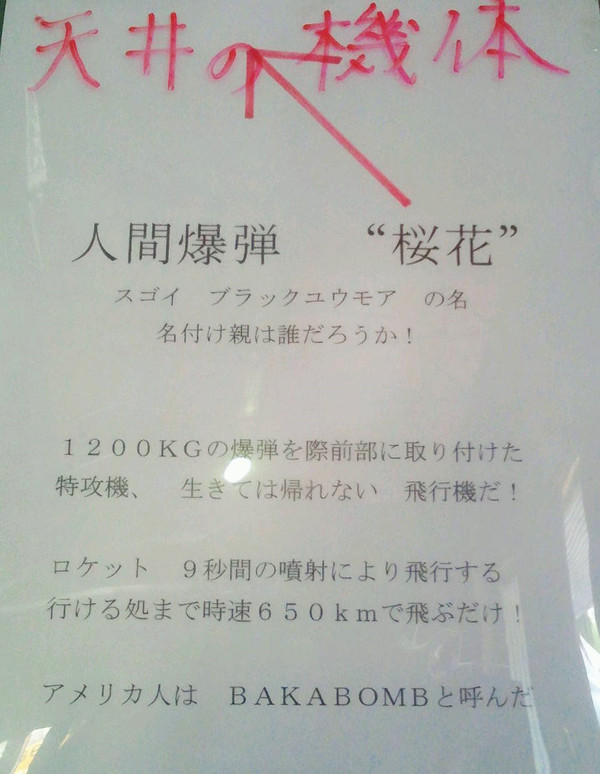

一式陸攻の尾翼上部には「桜花」が吊り下げられていた。

桜花は母機である一式陸攻二四型丁に吊り下げられ、戦域まで飛行し

切り離された後は、単機、ロケット推進で敵艦に突っ込む特殊攻撃機だ。

私はかつて、この桜花生存者の話も聞いたことがある。

関連記事

桜花の胴体に日の丸がなかった理由

神雷部隊「桜花」別杯の地へ

鹿屋航空基地資料館

桜花カタパルト基地跡へ

▲貼り付けられた桜花の説明文。

私はブラックユウモアでもBAKABOMBでもないと思うが。

桜花は桜花だ。

一式陸攻を見学したところでゼロ戦の見学に移る。

ここは日本で唯一ゼロ戦二一型を展示しているところでもある。

関連記事

骨格も展示されている。骨格が見られるのも全国でここだけ。

ゼロ戦のデザイン段階から理解できる。

後ろは第263海軍航空隊(豹)のゼロ戦五二型。

▲

こちらは一式戦闘機「隼」

ジュラルミン地剥き出しで、その鈍い輝き、質感などがよく見てわかる。

みんな地味だからと素通りしていたが、これこそ展示の真骨頂。

資料としての価値は最高に高いのだが。写真ではわかりにくいから

ぜひ足を運んでみてください。隼の後ろには戦意高揚のため

印刷されたポスターが展示されている。こういったものも非常に貴重。

まさか南郷少佐にお目にかかれるとは思わなかった。

関連記事

知覧~ある特攻隊員と少年の実話「少尉と隼」

▲

ここはエンジンの展示も素晴らしく、保存状態も良い。

これは独名DB-601こと海軍名アツタ、陸軍名ハ40

「彗星」「飛燕」「晴嵐」「南山」に搭載された国産唯一の液冷エンジン。

細部までオーバーホールされたように綺麗で、これ一つだけでも

充分に見る価値がある。後ろにあるのがこのエンジンに搭載された

過給器(スーパーチャージャー)だ。

関連記事

航空機に見る陸海軍の確執

このほかには中島の最高傑作「誉」エンジンが新品のような形で

保存されれている。誉エンジンは素晴らしい。誉エンジンを

搭載した機体はいずれも優秀だ。

「紫電改」に「彩雲」、「流星」「銀河」などである。

機体は細部までよく観察できるようになっている。

あまりにも近いので機体をゴンゴン叩いているオッサンがいたが

頼むからやめてください。そういうことをするから制約が

増えてしまうんですってば。

オレオ式の脚。うーむ・・・。75年前とは思えないほど良い仕事してる。

まさに芸術作品だ。

▲

青色塗装は腐食防止用塗装。

海軍機に多く見られる特徴だ。

本来、アルミ合金やジュラルミンは腐食しにくいのだが

それでも腐ることは腐る。白っぽくなったり、赤っぽくなっているのが

それだ。可動部は腐食を防止するために腐食防止塗料が塗られた。

後年「青竹色」と言われるようになったが、それは戦後の呼び方で

当時はそんな呼び方は存在しなかった。

写真ではコントラストが少し強く出てしまっていているが、実際はもっと

薄い色だ。工業従事者なら誰でも知っている「青タック」をやや薄めて

ジュラルミン地に吹き付けたようなイメージだ。すなわち

ブルーメタリックとは全くことなる、透明度が高い、ジュラルミン地が

空けた青色と説明すればわかるだろうか。

航空自衛隊の黎明期を支えたF-86。

歴史の勉強ならびに工業芸術鑑賞を終え、見学終了し、外へ出てきた。

どれも素晴らしかった。また来ようと思う。

カメラには決して収まらない素晴らしい世界がある。

一式陸攻はこの後、主翼を取り付け完成するが

展示スペースが確保できず探しているそうだ。

来年にはぜひとも展示スペースを新設して堂々の一式陸攻を見たい。

記事の内容が参考になりましたらクリックをお願いします!

読者の方々のクリックによって当サイトは維持されています

2015年9月26日 (土)

さらば空中戦艦富嶽

◆富嶽計画概要

富嶽(ふがく)は中島飛行機が開発を行った超大型重爆・戦略爆撃機で

またの名を空中戦艦「富嶽」と呼称した。富嶽を用いた富嶽計画は

中島飛行機創設者であり、大所長の中島知久平が考案、推し進めた唯一の

必勝戦策であった。

中島知久平は英米と真っ向勝負を挑んでも、勝ち目がない事を

戦前より繰り返し唱えており、戦艦の建造競争は今すぐ

やめるべきだと主張。

いずれ必ずやアメリカの超重爆が日本本土に来襲し

焦土と化すであろう、それより先に、我が国が戦力の主力を航空機に据え

アメリカ本土の工業地帯の中枢を叩き、撃滅。決戦を挑むことにより

早期講和を引き出すことが絶対条件と捉えていた。

日本を離陸した富嶽は太平洋を無着陸で横断し、アメリカ本土を爆撃。

そのまま大西洋を横断しドイツ占領下のフランスへ着陸。給油後、日本へ

帰還する計画で地球を東回りに一周することになる。

◆中島知久平の必勝戦策

昭和13年、中島知久平はどうしても戦争をやるなら、勝つためには

これしかないと、九十八頁に及ぶ必勝戦策を書き綴った。

必勝戦策の第一章「大型飛行機出現による国防の危機」と題した

中島知久平は最も危惧すべき点として

「アメリカの開発中の超重爆が必ずや日本本土を焦土と化す」

と主張。B-29による本土爆撃をもっとも早くから予期した。

それであるから、それ以前に日本の超重爆が米国中枢の工業地帯を

叩こうという作戦である。いくら迎撃用の戦闘機を開発しても無駄で

あるから、その前に全ての資材、国民の総力を結集し富嶽の製造に充てる

べきであると書かれている。

◆富嶽空中艦隊でアメリカ本土を爆撃せよ

富嶽の発進基地はアメリカ本土に一番近い占守島として整備を進める。

時速200km/hのジェット気流に乗った富嶽は北太平洋を無着陸で

悠々飛行しアメリカ本土を爆撃。爆撃目標はアメリカ工業力中枢

ピッツバーグ重工業地帯である。敵の生産力の中枢を叩き潰す。

さらにニューヨーク、ワシントンを爆撃し戦意消失を図る。

アメリカ本土爆撃後はそのまま大西洋を横断しドイツ占領下の

フランスへ着陸。給油後、地球を東回りで一周し日本へ帰還する

空中艦隊には機関銃400挺を装備した護衛の掃射機も考案された。

他に20本の魚雷を積んだ雷撃機、兵員200名を乗せて運ぶ輸送機

タイプがあった。マリアナへ出撃した別働隊はB-29に対し

空中砲撃戦を展開。たちどころに撃破する。魚雷20本を抱いた

富嶽雷撃隊はアメリカ機動部隊を捕捉。これを撃滅する。

◆アメリカ本土へ兵員を空輸・勝利せよ

こうして富嶽を500機1000機とアメリカ本土爆撃に投入し

最後は富嶽で大量の兵員を空輸し勝利する。

▲左から「富嶽」、「一式陸攻」、「ゼロ戦」、比較。

◆富嶽の仕様

(カッコ内はB-29との比較)

翼長65メートル、胴体45メートル

(B-29の1.5倍から2倍の大きさ)

三点静止角度9度、主翼面積350平方メートル

最大翼弦9メートル、上反角3.5度

縦横比1対0.5、取付角6度

水平尾翼面積60平方メートル、垂直尾翼面積40平方メートル

胴体内燃料タンク容量4万2720リットル

翼面荷重457キログラム/平方メートル

馬力荷重5.3キログラム/馬力

自重67.03トン、爆弾積載量20トン(B-29/10トン)

全備重量160,000kg

上昇限度15,000m(B-29/10250m)

最高速度700km/h(B-29/550km/h)

航続距離18,000km(B-29/5,300km)

航続距離は機体の仕様から割り出すと16,000kmと短いが

成層圏のジェット気流を利用すれば20-30%伸びると考えられた。

エンジン

5000馬力を6発(B-29/2400馬力4発)

ダブルBH(陸軍名称ハ-219)空冷星形18気筒2500馬力を

前後に並べる。すなわち富嶽は6発機であるがエンジンは

エンジンナセルに2基ずつ収め、計12基搭載と同様。

プロペラ

住友製直径4.8メートル6枚翅、あるいは4枚翅の二重反転プロペラ

富嶽は当初、最後の切り札という意味合いで「Z機」のコードネームを

付与されていたがのちに富嶽と命名される。

◆中島知久平とは

中島知久平は明治17年生まれ

群馬県新田郡尾島町出身(現在の太田市)

中島飛行機の創設者である。

豪農の長男として生まれ育った知久平少年は後継ぎの最有力であった。

知久平少年は何度も中学進学を懇願したが、父は許さなかった。

その間にも知久平少年は友達から中学の教科書を借りては読み

漢字も習いに通っていた。しかし英語だけは独学ではどうにもならない

ことに限界を感じていた。

どうしても勉強がしたい知久平少年はついに決心。ある夜、書置きを残して

密かに家出をしてしまう。利根川の土手を沿って東京へ出て行くのだった。

「ぼくはどうしても勉強してりっぱな人になりたいのです。

そのために東京に行きます。ぼくのことは死んだと思って

あきらめて、探さないでください。ぼくがいなくなれば

お父さんもお母さんも手不足でこまるとおもいますが

弟たちがすぐに役に立つようになるのですから当分のあいだ

がまんをしてください。

また、悪いこととはおもいながらも、学資がいりますので

神棚にあがっているお金をもって行きます。さぞおこまりに

なるとはおもいますが、しばらく貸してください。一生懸命勉強して

はやくえらい人になり、何倍にしてもかならず返します。

勝手なことをして申しわけありません。どうぞ親不孝の罪を

おゆるしねがいます」

生まれて初めて東京に出た知久平少年は同郷の正田満の家を訪ねた。

正田は知久平の隣家で満は徴兵で東京の第一師団歩兵第三連隊

(通称麻布三連隊)に入隊し古参の軍曹になっていた。知久平少年の

熱意に圧倒された満は

「よし、お前の居所は誰にも知らせない。陸軍士官学校へ入ったら俺が

おやじに詫びてやるから、安心して勉強しろ」と神田の下宿屋を紹介した。

以来、知久平少年は勉強机は石油缶で代用し、風呂は一ヶ月に一度。

床屋は三ヶ月に一度、夏はふんどしひとつで過ごし、勉強した。

全ての時間を勉強に費やすため、一切アルバイトをやらず、

ケチケチ作戦で凌ぎぎった。下宿に布団はなく石油缶にもたれて

いつの間にか眠っている、そんな毎日だった。

満はそんな知久平少年を見かね、援助してやることに決めたが

下士官で安い給料だったので、好きなタバコも酒もやめて

できるだけ知久平少年と苦労をわかちあった。

陸軍士官学校へ入りたいという希望には知久平少年なりの

考えがあった。当時、ロシアが旅順と大連を租借して着々と東洋に

対する侵略の手を伸ばしていた。ロシアからの脅威から日本を守るため、

身を捧げ陸軍士官になるのが一番だと考えたのだ。

知久平少年は約一年半で中学卒業と同様の資格が得られる

専検に合格した。この頃になると、父に居所がバレてしまっていたが

その志を父は許していた。しかし父の希望で陸軍をやめて海軍に入るよう

説得される。海軍のトップエリートといえば海軍兵学校か海軍機関学校だが

知久平少年の望みは兵学校だった。機関学校へ入った経緯について

知久平の甥によると海軍機関学校の試験が11月頃で、兵学校は翌年春

だったので機関学校は小手調べのつもりで受験し合格した。

父に相談したら「高望みをするものではない」といわれて兵学校受験を

諦めたと伝えられている。

海軍機関学校へ入学した中島知久平は、その4日前

ライト兄弟の初飛行を聞き「自分の将来はこれだ」と決めた。

海軍機関学校を恩賜の銀時計組(トップスリー)で卒業すると

直ちに飛行機を専攻しアメリカへ出張。日本人で3番目の操縦の

ライセンスを取得した。

帰国後、国産飛行船で1時間40分の滞空記録を樹立。

さらに海軍工廠で国産一号機を作り海軍の飛行機製造の第一人者となった。

また、世界最初の雷撃機を考案。これが将来の主力兵器だと断言。

戦艦金剛一隻で飛行機三千機が作れた時代に

貧しい日本が英米と戦艦の建造競争をすべきでない

と飛行機国防論を提出した。このとき海軍大尉。

◆海軍を辞め中島飛行機を設立

大正6年6月

飛行機国防論が無視されると、さっさと海軍を辞め

自分で飛行機を作るために中島飛行機を設立。

さっさと辞め、とは言っても海軍退官にあたって

中島知久平は「辞職の辞」と題して長文のあいさつ文を印刷して方々に

配布して回った。それは辞職届と呼ぶより自らの

主張した「飛行機国防論」そのものであった。

「当時の超弩級戦艦『金剛』一隻の資材を分配し航空戦力に

充てるべきである。欧米と戦艦同士の真っ向勝負すべきでない。

そして航空機には魚雷を携行すれば、その威力たるや

金剛より優れる」といった内容であった。

このとき、中島知久平の最も良き理解者であった

大西瀧治郎(当時は大尉)も中島の立ち上げる飛行機会社

に入るつもりでいたが、海軍に却下され始末書を書かされている。

そのかわり大西は資金集めに走り、海軍に残っては航空主兵論

戦艦無用論を繰り返し唱えた。

中島知久平は自らプロペラ一本一本を手で削る苦労を経て

陸海軍に純国産の主力機を納入する飛行機会社へ成長した。

民間会社である中島飛行機が三菱や住友などの大財閥を超える

大企業へ成長したことは特筆すべき点である。

中島は故郷の群馬県尾島町へ戻り

両親の為に総檜造りの大屋敷を建設する。中島知久平邸は

ステンドグラスやシャンデリアなど細部にわたり豪華な装飾が施され、

部屋から見渡せる広い前庭や来客を迎える重厚な車寄せなど、

宮殿建築としての特徴が随所にみられ、近代和風建築を代表する

建造物として太田市の重要文化財に指定され、現在も見学可能である。

(現在の名称は太田市中島知久平邸地域交流センター)

◆富嶽計画の推進

中島知久平という人物と中島飛行機の創設を簡単に記したところで

話を富嶽に戻そう。昭和17年

ミッドウェイでの敗退をいち早く知ったのが、他ならぬ中島知久平であった。

このとき東京・日比谷の市政会館に事務所を構え無線を傍受していた

中島は民間人でありながら、軍部の関係者より情報に詳しかった。

ラジオからは挑発的な文言が流れる。

「勇敢な合衆国海軍はパールハーバーで騙し討ちをした

ジャップの空母四隻を沈めました。赤城、加賀、飛龍、蒼龍だと思われます。

アメリカはヨークタウン一隻を失っただけです。これで日本は当面

攻勢に出てこれないでしょう。山本五十六はハラキリをするのでは

ないでしょうか。今度は我々がバッターボックスに入る番だとニミッツ提督は

言っています。」

「なんだこれは!?大本営発表と全然違うじゃないか!」

「米国はどんな犠牲を払ってでもサイパングアムを取りにくる。しかし

それを阻止する機動部隊はない。戦前、渡洋爆撃を禁止しろ、

渡洋爆撃は非人道的だと残虐性を主張してきたルーズベルトがB-29を

使って我が国を焦土と化す。かくなる上は、対抗手段を取らざる得ない

やむにやまれず、戦争とはそういうものだ」

そう言って自ら製本した必勝戦策を携え

次々と各界の要人を歴訪して回った。

一番最初に訪問したのは前首相の近衛侯爵であった。

必勝戦策に他ならぬ関心を示したのが、軍令部参謀で海軍大佐の

高松宮だった。中島知久平の日記によると次のように書かれている。

「高松宮出殿下よりお召しあり。御殿にてZ機について詳細言上す。

なお、政治、戦争、社会問題について御下問あり。意見言上す。

有難き激励のお言葉あり。恐懼退出す。また富嶽の進行につき

中間言上すべきことを申し上げ、御嘉納ありたり」

もう上手に負ける事を考えるしかないと

言っていた高松宮は有利な講和のきっかけとして

期待していたのかもしれない。

中島は粘り強く説得を続けて回った。

「Z飛行機の決定の遅延一日が国家の運命に重大なる

結果を招来することは、論議の余地を存しない

ところであります。何卒、ご勇断の程を願うてやまざる

次第であります」

昭和18年秋

一番の難関は総理大臣で陸軍大臣兼軍需大臣、間もなく

参謀総長も兼任する東條英機大将を説得することだった。

中島知久平は東條に対し「Z機以外に必勝の策があるのか」と詰め寄ると

東條は遂に「敗戦思想は許されないが、必勝戦策とあればいいでしょう。

やってみなさい」と製作が決定した。

しかしこのとき既に日本は劣勢に転じていた。

昭和19年のはじめ、ようやく「富嶽委員会」が

東京の明治生命ビルの6階に設置された。中島委員長をはじめ

陸海軍の代表委員が集められ、最高機密のため中島事務所とだけ

記された。そしてこのときはじめてZ機名称が正式に「富嶽」と名付けられた。

一方、ピッツバーグ工業地帯では月産100機を目標にB-29の量産に

入っていた。

中島知久平は全国各地から若く優秀な一等技師を

群馬県小泉製作所内にある太田クラブに呼び集めた。

世にいう太田クラブ缶詰事件である。

当時、小泉製作所では零戦、銀河、月光、天山、彩雲、連山、橘花など

を製作しており、連日、工場から送られる銀河の爆音のもと

各技師達は3か月缶詰となって富嶽の設計に尽力した。

次に記すのが富嶽設計メンバーである。

コメントも記す。

●吉田孝雄/小泉製作所所長

ゼロ戦、銀河など月産400機の

量産システムを構築した。

●反町忠男/試作工場長

戦後富士重工太田北工場長

「まあ、作ることは前に連山とか深山とかありましたから

大きな飛行機でも作る立場からは心配はしてません。

いっぺんに作るってことは致しませんから。

羽は羽でも分けるわけですね。前と後ろを繋ぐと方法があるんです。

大所長(中島知久平)は力強かったですね。とにかく設計陣は総力を

あげてこれをやれということですから、みんな感激しました。」

●小山悌/技師長

隼の設計メンバーとして名高い中島飛行機の至宝。

●太田稔/技師/脚油圧担当

ノモンハンで有名を馳せた九七式戦闘機を作った。

戦後富士重工顧問

「車輪は直径が一間以上、幅が50センチ。車輪が浮きますと

パイロットの操作なしに油圧と空気圧を使いまして自動的に片側の車輪を

放りだすという構造にしたわけです。上昇が軽くなります。片側1トン

ずつで約2トン軽くなります。離陸のときの重量がだいたい約150トンで

着陸するときは爆撃を済ませて燃料も使い果たしていますから60数トンと

半分以下になりますから充分安全に着陸機能を果たせる。こういうわけです」

●松村健一/技師

通称マツケンとして名声を馳せた天才的設計者。

戦前既にB-29と同じサイズの深山を作り、目下四発攻撃機

「連山」を開発中であった。

●西村節郎/技師/エンジン艤装担当

決戦機と期待された四式戦闘機疾風を手掛けた。

戦後秋田県能代市長

「出来る出来ないではなくて、そううい事ををやらにゃいかんのやと。

やるとなったらそれ一筋。中島知久平さんていう方はそういう方でした。」

●小谷武夫/技師/エンジン設計部長

誉エンジンの開発者。

●田中清史/技師/エンジン設計担当

戦後東京プラント社長

「落ち着いて実験をやって発動機の形式を決める余裕はなかった。

それでその当時は一応はものにしておりました空冷星形発動機を

基礎型にとりまして、なんとかこれなら、という案が2、3出たんです」

●水谷総太郎/エンジン実験課長

戦後富士重工取締役

「このエンジンの模型を見まして、まとめるのが大変だと思いました。

問題はエンジンの冷却です」

●新山春雄/技師/艤装担当

戦後日産自動車顧問

「アメリカがB-29の生産を始めたと知久平さんの耳に入った

ものですから、このままじゃ日本は必ず爆撃される。もう全部の仕事を

やめて、知恵と材料を集めて富嶽を作るんだと」

●渋谷巌/技師/主翼構造担当

戦後富士重工常務取締役

「富嶽は飛び上がると翼の先端が1.3メートルたわむんです。全備で

旋回すると5.4メートルもたわみます。構造材料も当時はそれほど

剛性の高いものはありませんでしたので、結局は非常にやわらかい

非常におおきな翼になったんです。超々ジュラルミンを波板にしまして

外皮を貼ってくんです。そういう剛性を持たせた翼を作ろうと」

●宮坂晋/技師/製図担当

連山、深山の飛行試験に立ち会う

戦後富士重工勤務

「当時、飛行機の製造は陸軍と海軍に別れていたものですから

陸軍、海軍からそれぞれ40名ずつ小泉製作所の三階に集められて

始められたんです」

●内藤子生/技師/空気力学担当

戦後東海大学教授・航空宇宙学

「富嶽は翼の大きさに比べて目方が非常に重いわけです

その比率は今日のジェット機と同じくらいの比率なんです。

こういうことを急速にやるには技師を集めて太田のクラブに

缶詰にしてやるのが一番敏速にやれるだろうということで」

●中村勝治/技師

戦後スバル自動車顧問

「中島さんて非常にデータ、情報を集めておられて、

当時日本でも第一人者でした。もしかしたら軍部より米国の情報

集めてたんじゃないかと思うんです。それらを分析した結果、

今のままではとてもダメだと。勝つ為にはこうしなきゃいけないと」

◆重なる難題と迫るアメリカの本土爆撃

富嶽計画は昭和20年6月までに400機完成を

目指して進められた。機体のデザインは何とか完成し

問題だった冷却も、アイディアが考案された。最大の課題は排気タービンで

あったが実験が継続されていた。成層圏を飛行するにあたり、当初は

気密服を着用し気密部屋は作らない。従って食事、排尿の問題は

未解決とされていたが、もう少し進んだ段階になると気密室特別委員会が

結成され気密室の研究が進められた。

中島知久平はある日、富嶽計画に懐疑的だった役員に

「中島飛行機は金儲けのやめにあるのではない!軍のわからずやどもが

なんと言おうが国家が重大な危機に直面している今やそれを傍観すること

ができるか!これを打開すべく最も役に立つ飛行機を作って奉公せね

ばならぬのだ」と説得。

工員たちには

「戦争が終われば富嶽は世界一周の遊覧飛行機になるんだよ」

と言って聞かせた。

そんな中、軍需相が命じていた「川西案による富嶽」の存在を中島知久平が

知り「競争している場合ではない、全く必勝戦策が理解されていない!」と

批判した。

◆大西滝治郎中将が富嶽計画の中止を伝える

大西滝治郎中将が中島を訪ね、富嶽計画が中止されることを伝えた。

思えば開戦より遥かに前の昭和13年から戦略爆撃機の開発による

必勝戦策を説いて回ったにもかかわらず、昭和19年まで無視され続けた。

富嶽計画がもっと早くから着目されれば日本も焦土にならずに

済んだのかもしれない。

中島知久平最大の理解者である大西滝治郎が

成功法であった「富嶽」計画の中止を伝え、特攻作戦を始めたとされるのは、

なんとも言い難い悲運であった。

各技師は元の工場へ戻された。いつ完成するかわからない飛行機よりも

いま出来上がる飛行機が一機でも欲しい。軍需相は中島飛行機を接収して

軍の直轄とするとともに攻撃機「剣」の生産を開始した。

10年、20年先の計画を立てられぬ軍部の石頭が、

日本の不幸はそこにあった。その致命的な欠陥を軍部は大和魂で

埋めようと多くの若い命が散った。

◆戦後

戦後はGHQにより財閥、および民間であっても

飛行機の製造の一切が禁止され、中島飛行機は解体した。

富嶽に関するもので残っているのは

三面図と富嶽製作日記と必勝戦策だけである。

中島知久平はA級戦犯指定を受けたが後に解除されている。

◆富嶽の残したもの

富嶽計画は中止となったが

その技術は今日の技術大国日本に脈々と受け継がれている。

戦後の日本の成長は、こうした技術者たちの努力の賜物であり

富嶽は姿を変え不死鳥のように蘇ったといえよう。

中島知久平は、晩年、親しい側近に次のようにもらしていたという。

「今の政治家の中には一年先はおろか、明日の事すら考えて

いないのがいる。政治家たるものは少なくとも五年先

十年先くらいのことを考えていないといかんな」

出展

『さらば空中戦艦富嶽』碇義朗

『巨人中島知久平』渡部一英

NNN系列テレビ番組1979年

『さらば空中戦艦富嶽 幻のアメリカ本土空襲』

記事の内容が参考になりましたらクリックをお願いします!

読者の方々のクリックによって当サイトは維持されています

関連記事

四式戦「疾風」と中島飛行機宇都宮製作所

中島飛行機ロゴマークのダウンロード

ブルーホーネットのアクロバット飛行