2025年2月10日 (月)

2022年1月 9日 (日)

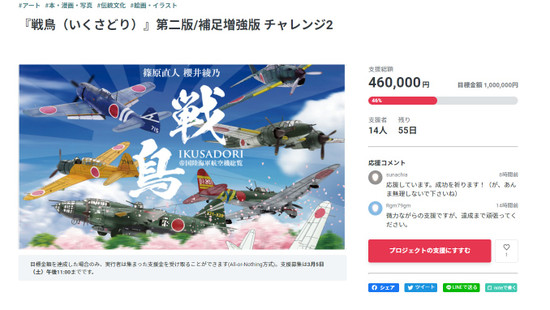

戦鳥クラウドファンディング暫定状況

お陰様で開始4日間で46%を達成致しました。

支援者の方には心より感謝を申し上げます。

この本を提示価格でお手元に届けるためは

印刷制作費の関係で100%の達成必要があります。

ぜひ今後とも皆様のお力添えを賜りたく、私も

精一杯描きますのでお願い致します。

お申込み(支援)

https://readyfor.jp/projects/ikusadori2

立ち読み

https://soranokakera.lekumo.biz/tesr/2021/12/post-a418.html

2022年1月 2日 (日)

『戦鳥』クラウドファンディング開始しました!

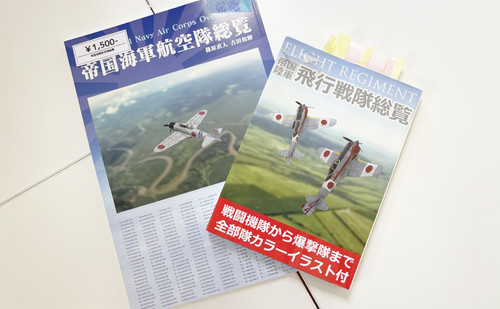

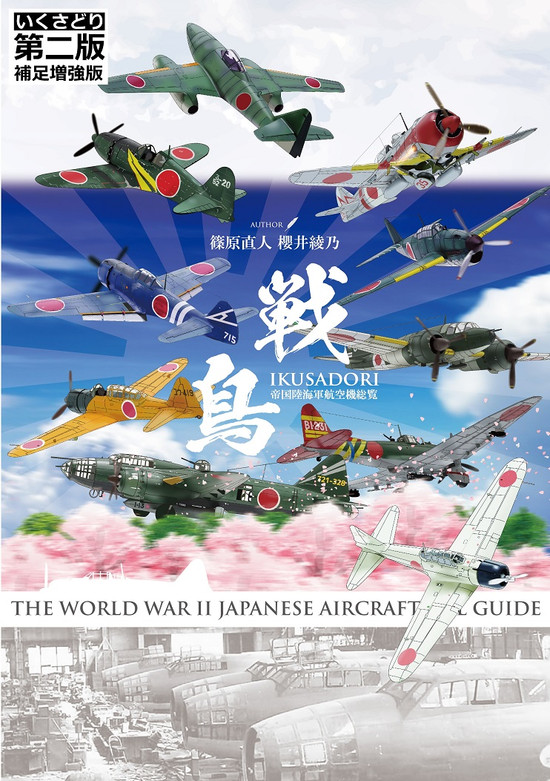

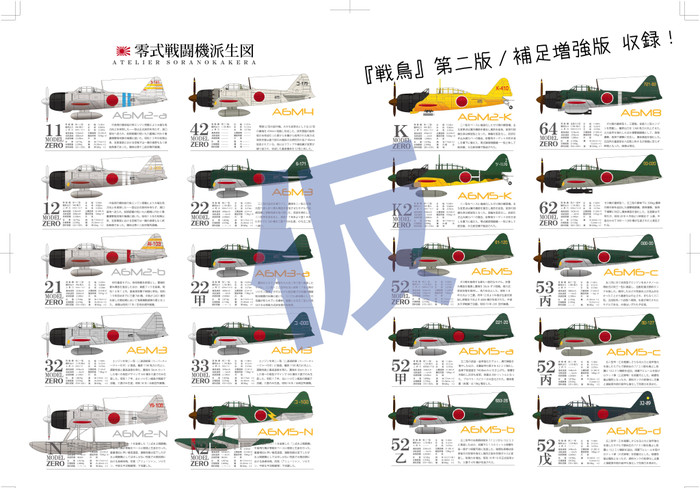

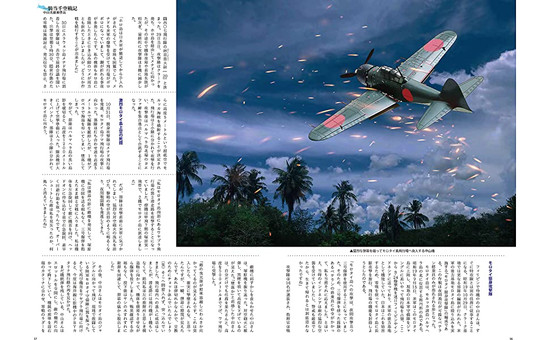

クラウドファンディング『戦鳥(いくさどり)』第二版/補足増強版チャレンジ2

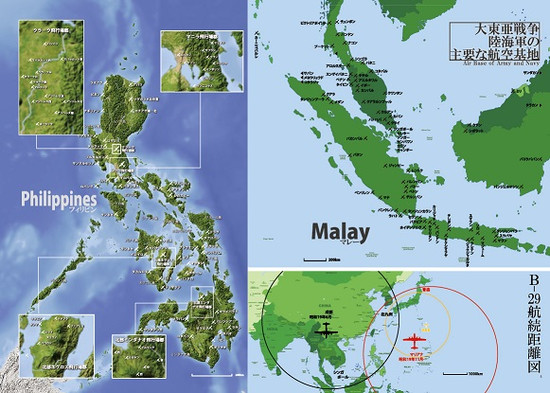

開始しました。美麗なカラーイラストで日本陸海軍機全型式500機以上収録。

主要機パイロットのインタビューも収録。付録として陸軍飛行戦隊総覧、

海軍航空隊総覧、特攻隊名簿が付属。

※予約以外の購入はできません※

立ち読み

https://soranokakera.lekumo.biz/tesr/2021/12/post-a418.html

お申込み(支援予約)

2021年12月12日 (日)

2021年6月27日 (日)

『戦鳥』第二版/補足増強版 クラウドファンディング 再挑戦 (8/14更新)

「戦鳥(いくさどり)第二版/補足増強版 クラウドファンディングチャレンジ2」

を7月中旬~9月中旬に実施します。達成した場合の発売日は12月を予定しています。

開始しましたらこちらでお知らせします。よろしくお願いします。

【追記】

クラウドファンディングの実施には審査があり、通過まで時間がかかるため

正確な公開日は現在のところわかりません。審査が完了しましたら、こちらで

お知らせします。今しばらくお待ちください。

【追記】

審査に時間がかかっております。

誠に恐れ入りますが、今しばらくお待ちくださいませ。

なお、レディーフォーの規約が変わりまして

最長の募集期間が60日間となりました。

短期決戦です!以前に増して、厳しい状況です。

何卒、ご支援賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

追記8月14日

現在、クラウドファンディングの契約面で

交渉を重ねております。いかに潤沢に資金を集めて、

より安価に皆様のお手元に届くように、試行錯誤しております。

何卒、今しばらくお待ちくださいますと幸いです。

2021年6月19日 (土)

2021年6月 4日 (金)

2021年5月28日 (金)

2021年5月17日 (月)

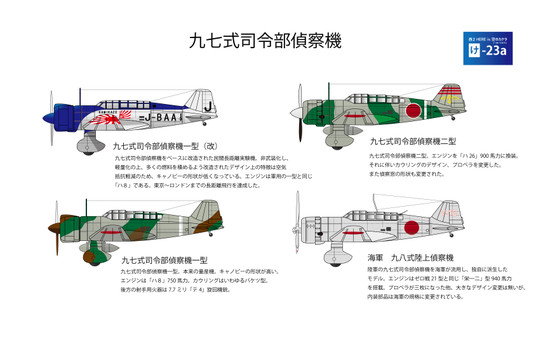

海軍 九八式陸上偵察機(陸軍 九七式司令部偵察機の改造版)

九七式司令部偵察機。

陸軍、海軍、民間と、用途別に派生型が存在するのが当時を知る上で

非常に興味深い。元来、空中偵察に着目したのは陸軍だった。

「大規模な師団を無駄なく動かすために空の目が必要だ」と敵の発見

より自軍の把握に重きを置いた。重ねて述べるが数万の歩兵を

動かすのだから、一兵たりとも無駄には出来ない。

「天皇の赤子(せきし)」である。とは言ったものの、歩兵は歩兵で

自らを皮肉って「一銭五厘」と言う。招集にかかった葉書代である。

余談であった。

そのころ、海軍は南方戦線で

二式陸偵が「鈍重で使い物にならない!」と、試しに

信頼性が確立されていた九七司偵を借用。すこぶる好調だったことから

これを陸軍から買い求め、八九式陸上偵察機として運用する。

二式陸偵察機はアップデートし、後に夜間戦闘機「月光」となる。

ブルーに旭日の塗装は民間機、朝日新聞神風号である。未だ航空機の

黎明期とよべる時代に各国は競争を繰り返していた、朝日新聞社は

陸軍からこの飛行機を買い求め(不良品だったものを安く買い求めた)

長距離飛行用に改造。東京-ロンドン間を飛行し、我が国の国威を

内外にアピールした。

朝日新聞神風号は台湾で墜落。イメージダウンを危惧した同社は

これを隠蔽し同じ塗装の2号機を製造した。

2021年5月 8日 (土)

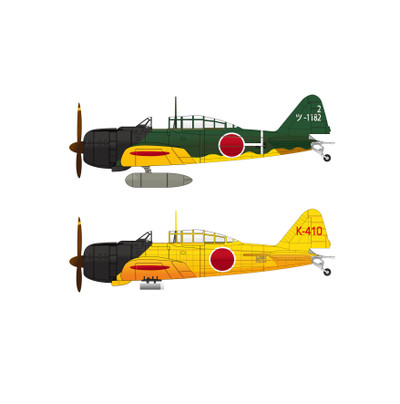

零戦四二型 / 零戦42型

◆存在したゼロ戦42型

零戦42型は一言で述べるならば、21型が52型にアップデート

される際に製造された21型と52型を繋ぐ為の試作機である。

52型の試作機が42型で量産型を52型と呼称する。21型と42型が

同じ製造番号で存在し52型が量産体制に入った頃には42型という

名称は抹消されている。これには諸説あるが、以下の図面記した

ように、42型と52型はデザインが異なるので、前例通り単純に

モデル番号を変更した説と量産機が42型では語呂が悪いので

52型と改めた説がある。

しかし乍ら、彗星艦爆などは43型が存在するし、試作・計画機とは

いえ紫電改は42型が存在する。 海軍機は僅かなデザインの変更でも

型式番号を変更していることから、零戦42型がそのまま量産機名称

となったと仮定しても不思議ではない。

◆なぜ零戦42型は完成機であるにも関わらず抹消されたのか

◆なぜ零戦42型は完成機であるにも関わらず抹消されたのか

もちろん、零戦21型に次ぐ代表的なモデルである52型が仮に

42型として大量に投入された場合、連日の空戦で命のやり取りを

している搭乗員からは、語呂が悪いからやめてくれ、とクレームが

来ることは容易に想像がつくことも理解できるが。

次に、零戦42型とはどんな構造の機体だったのについて

述べて行こう。先だって、この記事に関しては調べるきかっけを

くださり、出典元を教えて下さった144ヒコーキ工房様に心より

御礼を申し上げます。ありがとうございます。

◆零戦42型のデザインについて

大きな変更点としては22型の翼端を450mm短縮し形成した。

(52型は500mmの短縮)それから、排気管脇の耐熱板が未完成

だった事から本機から採用された推力式単排気管は最下部のみ

機体の炎燃防防の為で80mm延長されている。他にはフラップや

補助翼が変更が繰り返されている。

零戦42型については、まだ謎が多い機体なので

この記事もアップデートを前提にご覧いただければ幸いである。

------------------------------------------

出典

Scale Aviation Vol.22 / 2011.11

参考

144ヒコーキ工房

2021年4月26日 (月)

2021年4月21日 (水)

キ201「火龍」

キ201「火龍」(かりゅう)は日本陸軍が開発・試作が行われた

ジェット戦闘襲撃機である。海軍のジェット特殊攻撃機「橘花」と

異なり、機体デザインは中島飛行機が担当し、Me262を参考に

三角形の胴体断面を採用したがMe262よりさらに一回り大きい。

「火龍」のエンジンは静止推力908kgの石川島飛行機製作所

(のちの石川島播磨重工、現IHI)ネ130を二基搭載し

最高速度は852km/hで航続距離は、980km(なおMe262は最高

速度869km/hと殆ど同速度、航続距離は1,050kmである)

武装は ホ5機関砲20mm二門とホ155-Ⅱ機関砲30mmを二門の

合計四門であった。全備重量は7,000kgで実用上昇限度は

12,000メートルであり、大口径の火力を用いてB-29を撃破する

目的が主となる運用計画とした。

試作機1号機は昭和20年12月に完成予定で群馬県の中島飛行機

太田製作所で制作が進められていたが、完成の雄姿を拝む事なく

終戦を迎えた。

2021年4月17日 (土)

2021年4月16日 (金)

2021年4月11日 (日)

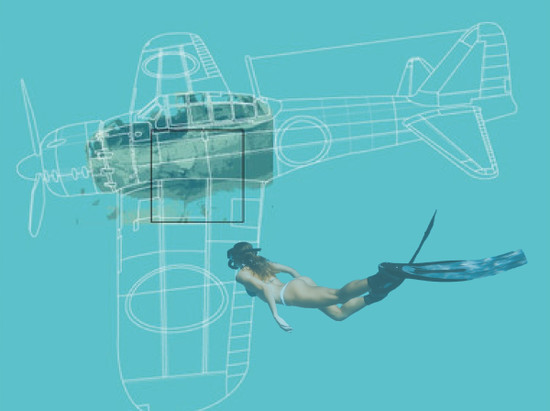

航空母艦信濃と艦上戦闘機「紫電改二」

空母信濃と艦上戦闘機「紫電改二」~その後の運命

航空母艦信濃と艦上戦闘機に回想された紫電改について記す。

昭和19年11月11、12日

船体が完成した信濃の公試運転が東京湾で行われた。その折、信濃の飛行甲板に

着艦したのが「艦上戦闘機紫電改二(試作)」である。 この特別な機体は

紫電三一型(試製紫電改二)と称され、この時、紫電改で信濃に

着艦を行ったテストパイロットは 山本重久少佐(海兵66期)で、

紫電改着艦テスト前には、零戦や天山、彩雲、流星改などの着艦テストが

完了していた。 元来、航空母艦に搭載する艦上戦闘機としては

ゼロ戦の純後継機である 「烈風」が開発中であり、堀越二郎が寝る間を

惜しんで 完成を目指していたが、戦局悪化は甚だしく事態は

急を要する。 そこで、局地戦闘機「紫電改」を急遽、艦上戦闘機に改造する

案件が まとまり、早々に試験機が一機製作された。

紫電改と紫電改二の変更点

製作したのは川西航空機株式会社の鳴尾工場で 主な変更点として

着艦フックを取り付けに伴う、附属部品の追加、補強諸々、 さらに着艦時に、

三点引き起こしの安定性を高めるため フラップ角度を増す改造が行われた。

紫電改は元来陸上基地で運用される飛行機だから 着陸の速度が速く

航空母艦の甲板ではオーバーランして海に 落ちてしまう。

そこでフラップ角度を増すことにより、低い速度でも 安定を得て、

失速速度の限度に余裕が生じる。 これによって、接地してから静止するまでの

距離は短いものとなり 航空母艦でも運用が可能となる。理屈上である。

さて、艦上戦闘機として一新した紫電改は 鳴尾飛行場で一旦、陸上基地で

着陸性能がテストされ その結果は、すこぶる良好であった。

とくに、バルーニク(接地前に尾部が浮いてふわふわする) 性質が無くなった。

紫電改は追浜飛行場へ空輸され 翌日のテストに備えた。

紫電改二、信濃へ着艦!

試験飛行当日、天気は快晴、

追浜飛行場を離陸した黄色い試作機色の 紫電改は、単機、青い空へ

吸い込まれるように消えて行った。 間も無く、山本の眼下、東京湾を南下する

「信濃」が認められた。 真珠湾攻撃、インド洋では赤城に乗り組み活躍、

後に翔鶴のパイロットとして転戦した経験を持つ山本であったが

信濃の巨大さには驚いたという。※1

山本少佐の操縦する紫電改二は初めに二度タッチアンドゴー

(接艦テスト)を行ったのち、いよいよ三度目で着艦を試みることになった。

低空で誘導コースに入り、着艦フックをおろし 随伴する駆逐艦の上空で

ファイナルターン(第四旋回)をおわり アプローチをして着艦パスに入った。

山本はこのときの印象として

「零戦より視界良好で、赤と青の誘導灯も飛行甲板もよく見えた。

パスに乗るのも左右の修正も容易である。スロットルを絞り操縦桿を

一杯に引くと、スーッと 尾部がさがって、三点の姿勢になり、着艦

フックがワイヤーを拘束した。これなら経験の浅いパイロットでも

着艦できるであろう。零戦よりやさしいと思った」

と記している。※1

見事な着艦に、整備兵たちから拍手が沸き起こった。しかし信濃艦長

阿部俊雄大佐だけは心配そうな面持ちで 窓から首を出して外を仰いでいた。

「B-29、一機、高度ヒトマルマル、(一万)左舷前方上空南に向かう」 との

報告があったからである。 上空のB-29が二筋の飛行機雲を引いている

のが見えた。

「畜生、また写真と撮っていやがるな」

傍らの参謀が舌打ちをした。※2

山本が機体を降り、艦橋に報告へ済ませ、飛行甲板へ戻ってくると

終始を見守っていた川西航空機の紫電改設計の菊原技師が

やってきて、成功を祝し固い握手が交わされた。

桜花とともに轟沈

11月28日

信濃の一生はあまりにも短かった。 甲板上に便乗輸送の桜花20機と

震洋数隻を 搭載し、初の外洋航海に出港した信濃は

呉に向かう途中、米潜アーチャーフィッシュの雷撃を受け轟沈。

軍籍わずか17時間で沈んだ幻の航空母艦であった。

戦艦大和の姉妹である信濃が、たった一度の雷撃で いとも簡単に沈んで

しまった原因には諸説あるが 艦内の配線などはむき出しで、

排水区画や防備も途中段階で 艦船として完成とはいえず、

最終艤装のため呉へ回航する途中であった。 最初で最後の艦長となった

安部大佐も「穴だらけの未完成艦では」と、

出港する不安を述べている。※2

出典

※1『別冊丸15 終戦への道程本土決戦記』78-79頁

※2『空母信濃の生涯』豊田穣200-202頁

イラスト参考模型提供

信濃製作者 模型製作工房 聖蹟 垂水政憲

https://www.seisekimokei.com/

2021年4月 9日 (金)

2021年2月15日 (月)

2021年1月25日 (月)

2021年1月14日 (木)

2021年1月 1日 (金)

2020年11月 5日 (木)

2020年11月 4日 (水)

2020年10月30日 (金)

2020年10月22日 (木)

2020年10月12日 (月)

2020年10月11日 (日)

2020年9月25日 (金)

2020年9月 9日 (水)

『戦鳥』(いくさどり)第二版補足増強版についてお願い

『戦鳥』(いくさどり)第二版補足増強版の出版を検討しています。

主に増強される部分は以下の項目です。

1.海軍航空隊全ての部隊史

2.陸軍飛行戦隊全ての部隊史

3.インタビュー企画

「紫電改」パイロット&「疾風」パイロット

4.全ての陸海軍航空機の型式側面図の大幅増強

5.リアルイラストの大幅増強

6.コラム大幅追加

7.全ページ英文併記

以上を検討していますが、商業出版の目処が立たないため

自分の出版社で出すことにしました。価格を抑えるため

ある程度のロッド数を確保しなければならず、

そのためには印刷費が200万を超えてしまいます。

(300ページを越える豪華本になりますが

小売価格は4000円台に抑えたいと考えています)

資金援助をしていただける方を募集しております。

ぜひ、よろしくお願いいたします。

広告等も掲載可能です。

印刷所と相談した上で

クラウドファンディングサイトで援助額のプランを作成中です。

改めてご案内致します。

もちろん規定の金額に達しなかった場合は返金されます。

2020年8月30日 (日)

2020年5月14日 (木)

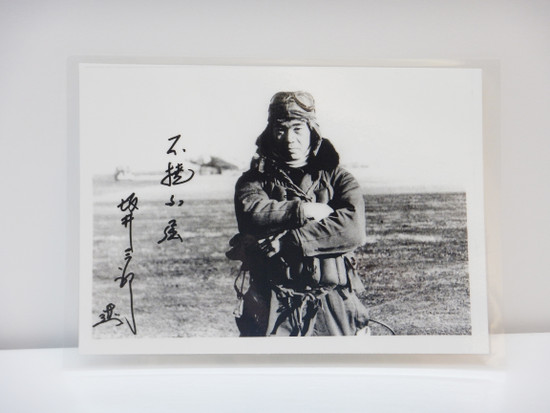

『不死鳥の戦記』本日より発売です

『不死鳥の戦記』本日より全国書店、Amazon等にて発売です。

よろしくお願いいたします。

出版社からのコメント

実録体験 衝撃の初激白!

好評「遥かなる蒼穹の戦記」に続く第2弾!

今回は太平洋戦争を戦い生き残り、戦後 不死鳥のように

大空に蘇ったパイロットたちの証言を収録!

中山光雄さん

谷田部空で原田要氏から操縦教育を受ける。「祥鳳」戦闘機隊

(九六艦戦)配属。 訓練中開戦を迎え、珊瑚海海戦で沈没。負傷し、

内地へ。退院後、教員。甲飛10期を教える。 ゼロ戦52型丙で

トラック島進出、連日爆撃に来襲するB-24を損耗を続けながら

邀撃。 このとき岩本徹三に空戦の教えを受ける。比島へ移り、

特攻を熱望も却下される。戦友の 特攻を見送る。氏曰く特攻

より困難なモロタイ島挺身攻撃隊員に任命される。3泊4日で

攻撃を成功させ、クラークへ生還。

竹田五郎さん

旧帝国陸海軍のエースたちが築いた航空自衛隊黎明期、アイス

キャンディー売りから統合幕僚長まで。雫石事故・ベレンコ中尉

事件・ブルーインパルス誕生秘話

--------------------

篠原、早速アップデートページを設けました。

こちらです。

https://soranokakera.lekumo.biz/tesr/2020/02/post-d024.html

2020年4月10日 (金)

2020年4月 5日 (日)

2020年3月31日 (火)

2020年3月 1日 (日)

2020年2月24日 (月)

2020年2月21日 (金)

2020年2月18日 (火)

2020年2月17日 (月)

2020年2月 3日 (月)

海軍甲事件、3番機の謎を追う

古田和輝氏による考察

青木さんが関わった海軍甲事件と一式陸攻3番機の件について、

続報です。

青木さんが輸送した一式陸攻2番機の生存者について

宇垣纏の戦藻録を読み返したところ、2番機の生存者は、

連合艦隊参謀長:宇垣纏少将

連合艦隊主計長:北村元治少佐

機長兼主操縦士:林浩二飛曹

ということが分かりました。

よって、取材当日に調べた副操縦士の藤本文勝飛長は戦死

しており、誤りということになります。青木さんの覚書メモに

よれば、ラバウルへ輸送した2番機の生存者は、主操縦士の

林浩さんとありました。よって、青木さんが証言していた

「副操縦士」というのは誤りで、実際は林さんで確定ということに

なります。

林さんは『七〇五海軍航空隊史』という本にこの時の体験記を

載せているようです。機会があれば、調べて読みたいと思います。

-----------------

3番機の同乗者について

青木さんの覚書メモによれば、この3番機には

「第二十一航空戦隊 山口少将」が同乗していたことが分かりました。

ただし、事件当時の第二十一航空戦隊司令官は市丸利之助少将

(45年に硫黄島守備隊として戦死。「ルーズベルトニ与フル書」で有名)で

「山口少将」ではありません。

現地に展開していた海軍少将で、この姓に最も近い人物を探すと、

第二十四航空戦隊司令官・山田道行少将、第三艦隊参謀長・山田定義少将の

2名が浮上します。

私としては、3番機に同乗したのは後者の山田定義少将ではないかと

考えています。理由としては、山本五十六長官のブイン視察目的が

「い」号作戦で活躍した前線部隊の賞賛であり、二十四航戦は同作戦に

参加しておらず、視察に行く理由がないため、第三艦隊司令部は「

い」号作戦終了後トラックに帰投しており、山本五十六長官と共に

前線へ派遣するなら参謀長を送るのが適当と考えられるため

という点が挙げられます。

これらの点を踏まえると、青木さんが乗った陸攻3番機は、

やはり山本長官機に乗り切れなかった現地部隊の幕僚を載せて

いたと考えて良いと思います。い号作戦に参加した中心部隊は

第二十一航空戦隊(市丸少将)、第二十六航空戦隊(上坂少将)なので

状況としては山田定義少将ではなく市丸少将を運んでいても

不自然なわけではありません。

よって、一式陸攻3番機が運んだ人物は、

上坂香苗少将(確定)、市丸利之助少将もしくは山田定義少将、

と考えられます。

この他にも運んだ人物がいるかもしれませんので、

引き続き調査を続けます。参考までに、い号作戦開始時

(1943年4月3日時点)でラバウルに展開していた航空部隊の

幕僚を列挙しておきます。

・第十一航空艦隊司令部

司令長官:草鹿任一中将

参謀長:中原義正少将

首席参謀:三和義勇大佐

作戦参謀:大前敏一中佐

航空参謀:三代辰吉中佐、野村了介少佐

・第二十一航空戦隊司令部

司令官:市丸利之助少将

首席参謀:青木武中佐

航空参謀:渡辺初彦少佐

・第二十六航空戦隊司令部

司令官:上坂香苗少将

首席参謀:柵町整中佐

航空参謀:中西二一少佐

・第三艦隊司令部

司令長官:小沢治三郎中将

参謀長:山田定義少将

首席参謀:高田利種大佐

作戦参謀:長井純隆中佐

航空参謀:内藤雄中佐、小牧一郎少佐

・第二航空戦隊司令部

司令官:角田覚治中将

首席参謀:山岡未子夫大佐

航空参謀:奥宮正武少佐

(淵田美津雄・奥宮正武『機動部隊奮戦す』より)

また、これ以外にも南東方面艦隊が

第十一、二十二、二十四航空戦隊を隷下に置いており、

それぞれ城島高次少将、吉良俊一少将、山田道行少将が司令官です。

さらなる続報

大野芳『山本五十六自決セリ』という本によると、

長官機の発進と同時刻に、第十一航空艦隊所属の九六陸攻1機が

ラバウル西飛行場を発進したそうです。

この九六陸攻には、山本長官が現地の将兵に配る食糧や記念の品

(きっと饅頭や甘味の類いでしょう)が満載してあったようで、

操縦員は「武市文雄」二等飛行兵曹だったとのことです。

この九六陸攻はもともと単独飛行を予定しており、出発時には

2番機の左斜め後ろに居たものの、一式陸攻と九六陸攻の性能差ゆえ、

長官機からどんどん離されていき、結果として米軍の奇襲を

受けずに済み、無事ブインに着陸できたということです。

青木さんの証言とはやや記述が異なりますが、武市二飛曹が

操縦したというこの九六陸攻は、青木さんが乗った「3番機」と

同一の機体ではないでしょうか。

なお、武市二飛曹の九六陸攻は、長官機が攻撃を受けた時、

長官機の後方60kmを飛んでいたということです。

青木さんが覚えているかどうかは分かりませんが、

武市二飛曹の名前を出してみれば、何か思い出して

くれるかもしれませんね。

古田和輝

2020年2月 2日 (日)

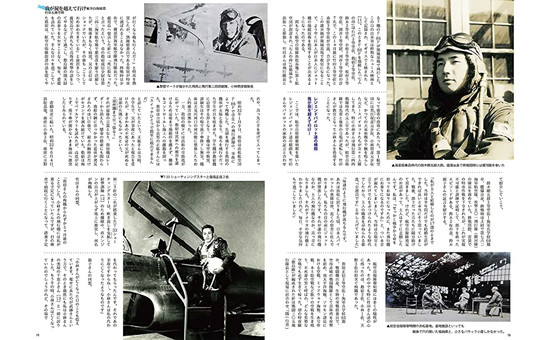

遥かなる蒼穹の戦記

『遥かなる蒼穹の戦記』のビジュアルがAmazonで一部公開されています。

大東亜戦争を戦い抜き、九死に一生を得た勇士たち。

初公開となる戦中写真やカラーイラストなど、150点を超えるビジュアルと

解説付きで構成された12名、渾身のノンフィクション航空戦記集。

●エピソード1

『横須賀・海軍航空技術廠飛行実験部/青木藏男飛曹長』

●エピソード2

『硫黄島への郵便配達/田中修中尉』

●エピソード3

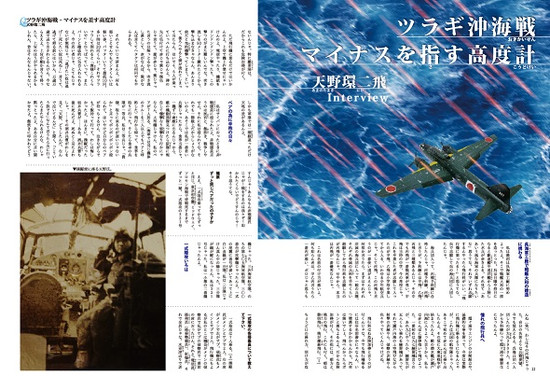

『ツラギ沖海戦・マイナスを指す高度計/天野環二飛』

●エピソード4

『DIVE!/大野善也上飛曹』

●エピソード5

『韋駄天・百式司令部偵察機/岩崎高明大尉』

●エピソード6

『名機・九六式艦上戦闘機/北沖道行三飛曹』

●エピソード7

『比島戦線・兵どもが夢の跡/有川覺治中尉』

●エピソード8

『瑞雲と水平線の彼方へ/加藤曻中尉』

●エピソード9

『インターセプター雷電・私は赤松中尉の二番機だった/工藤稔上飛曹』

●エピソード10

『愛機・隼と駆けた馬来の空/関利雄軍曹』

●エピソード11

『散華せし戦友たちの思い出/笠井智一上飛曹』

●エピソード12

『鳴尾第332海軍航空隊、川西航空機生産工場を死守せよ/中島又雄中尉』

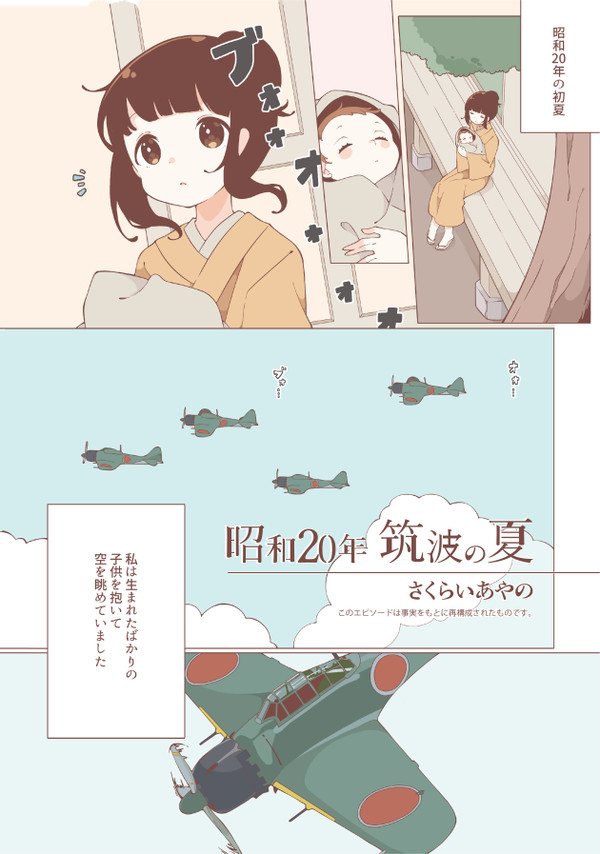

●『昭和20年、筑波の夏/櫻井綾乃』

筑波海軍航空隊の実話をもとに再構成された

櫻井綾乃による描き下ろし漫画作品。

●『君は増産、僕は操縦』

女子挺身隊の敢闘にフォーカスした資料。

「女の作った部品だから飛行機が落ちるのだ」という説は

当時から昨今に至るまで流布された大きな誤りである。

客観的データから女子挺身隊が本来発揮できたであろう実力を読み解く。

全国書店、一部ファミリーマート、ローソン、Amazonで

発売中です。どうぞよしなに。なむなむ。