2021年6月 4日 (金)

2021年5月30日 (日)

悩み

切実な悩みです。

私はプレイングマネージャーの零細企業経営者であります。

本来の業務であるデザインやイラストも描かねばなりませんが

メールや事務作業で半日から一日かかってしまうことも多く

一日の労働時間が16時間を超えてしまうことも多いです。

特に時間のかかるのがメールの返信作業です。

このままではまた倒れてしまうので

アシスタントがもう一人欲しいのですが、

求人を出し続けているのですが、求人はすごくお金が

かかる上、せっかく採用して仕事を覚えてもらっても、

やめてしまう方が多いです。仕事を教えてあげて、やっと

そこそこ働けるようになったかなと、思えばやめてしまう。

給料は払わねばならず、時間もお金も非常に苦しい損失です。

面接に来られる方は、夢のある憧れの仕事だと勘違いされて

いることが多いですが、実際はそうではありません。その

ギャップを知って辞めていかれる方が多いように感じます。

自由に創作したいのなら趣味でやっているのが一番と思います。

私に見る目が無いのかもしれないので、面接を桜井に頼もうか

とも考えています。

アシスタントがもう一人欲しいです。

絵は下手でも全然かまいませんし、ソフトは使えなくても

大丈夫です。

私が唯一求めているのは、「やめない人」です。

2021年5月28日 (金)

2021年5月24日 (月)

コメントを下さる皆様へ再度再度のお願い

いつもコメントをくださりありがとうございます。

お願いがございます。コメントは大歓迎ですが書き込む前に

トップページに貼ってありますこちらの注意事項

◆『コメントを下さる方へお願い』に必ず目を通して頂きたいのです。

お願いを一言で申し上げるならば、お名前を書いて頂きたいのです。

(コテハンに限ります。コテハンの説明は注意事項に明記してございます)

◆当ブログには乱暴なコメント、紳士的なコメントの両方が書き込まれます。

乱暴なコメントに殆どの場合、匿名か、その場限りの名前で描き込まれて

います。しかし、乱暴なコメントでもブログの間違いを指摘していたり

有意義な情報があることもあり、誠に惜しいと感じます。

多くの方が閲覧する場ですから ディスカッションそのものは大変有意義な

事ですが、相手に敬意を持ち、誰もが気持ちよく閲覧できるように

言葉遣いを改めて頂くとともに お名前を明記してください。

お願い申し上げます。

◆また、これとは逆に、どんなに素晴らしく紳士的なコメントでも、

お名前の記載がない場合、涙を飲んで削除しなければなりません。

発言に責任を持って頂きたいのです。

以上が当ブログの基本方針です。 お願いを申し上げます。

2021年5月22日 (土)

2021年5月17日 (月)

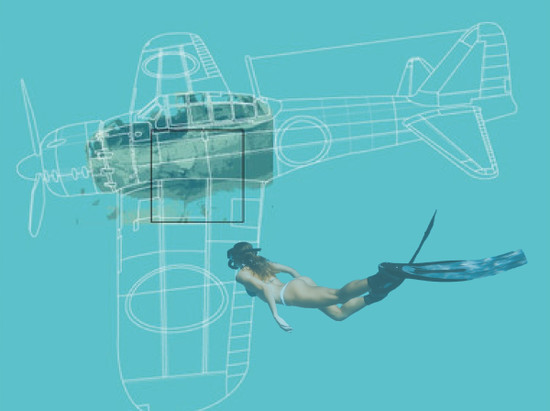

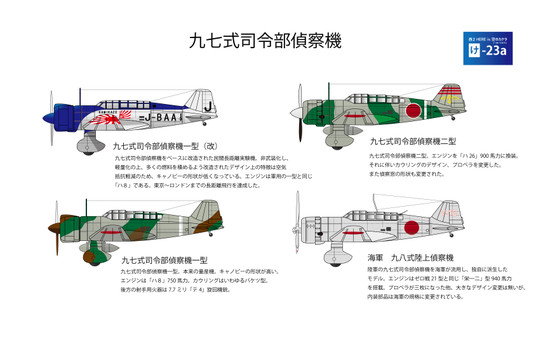

海軍 九八式陸上偵察機(陸軍 九七式司令部偵察機の改造版)

九七式司令部偵察機。

陸軍、海軍、民間と、用途別に派生型が存在するのが当時を知る上で

非常に興味深い。元来、空中偵察に着目したのは陸軍だった。

「大規模な師団を無駄なく動かすために空の目が必要だ」と敵の発見

より自軍の把握に重きを置いた。重ねて述べるが数万の歩兵を

動かすのだから、一兵たりとも無駄には出来ない。

「天皇の赤子(せきし)」である。とは言ったものの、歩兵は歩兵で

自らを皮肉って「一銭五厘」と言う。招集にかかった葉書代である。

余談であった。

そのころ、海軍は南方戦線で

二式陸偵が「鈍重で使い物にならない!」と、試しに

信頼性が確立されていた九七司偵を借用。すこぶる好調だったことから

これを陸軍から買い求め、八九式陸上偵察機として運用する。

二式陸偵察機はアップデートし、後に夜間戦闘機「月光」となる。

ブルーに旭日の塗装は民間機、朝日新聞神風号である。未だ航空機の

黎明期とよべる時代に各国は競争を繰り返していた、朝日新聞社は

陸軍からこの飛行機を買い求め(不良品だったものを安く買い求めた)

長距離飛行用に改造。東京-ロンドン間を飛行し、我が国の国威を

内外にアピールした。

朝日新聞神風号は台湾で墜落。イメージダウンを危惧した同社は

これを隠蔽し同じ塗装の2号機を製造した。