2019年1月26日 (土)

2019年1月16日 (水)

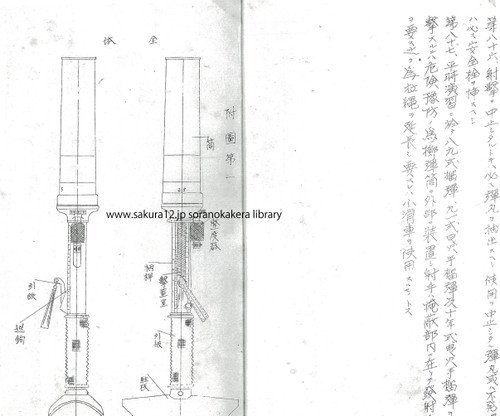

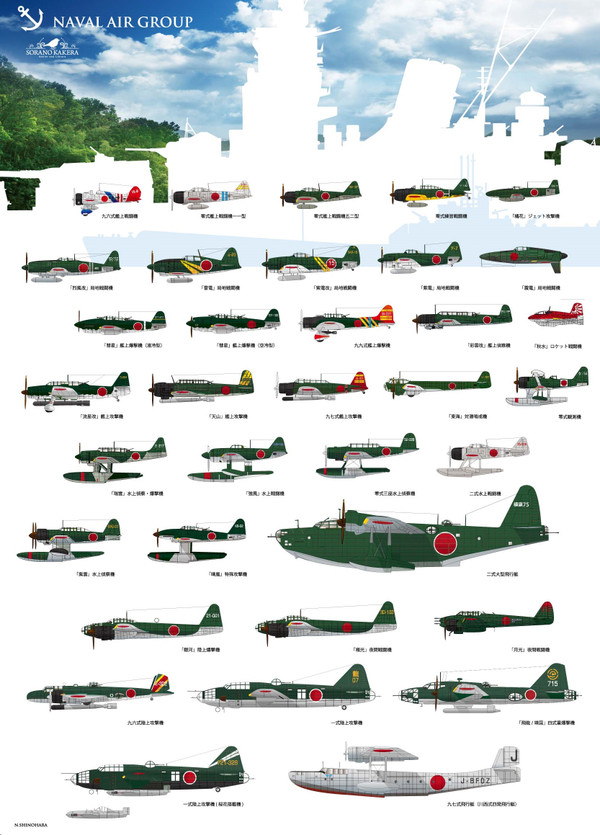

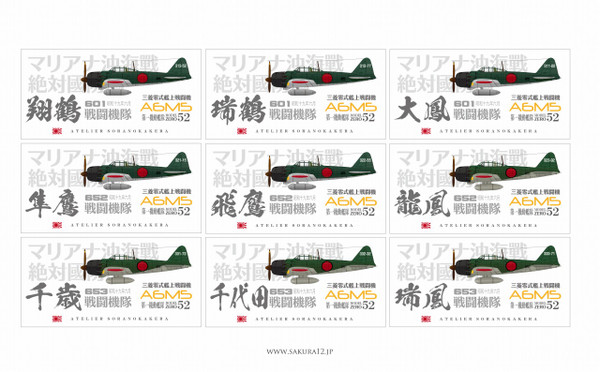

陸軍機スケールポスター / クリアファイル完成

陸軍機スケールポスター / クリアファイルが完成しました。

コミティアで頒布予定です。

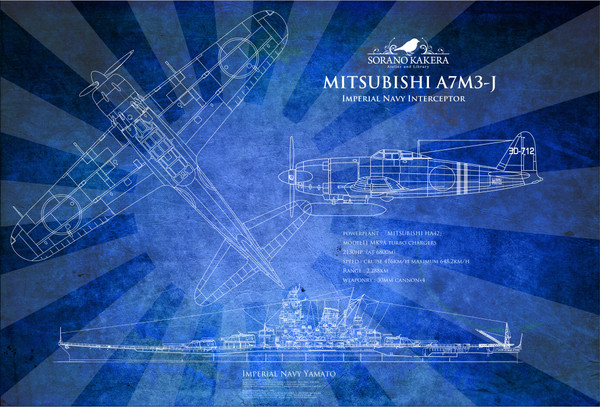

海軍はこちらです。

https://soranokakera.lekumo.biz/tesr/2018/10/post-645c.html

これでペアになりました。一応、ノモンハンから大東亜戦争末期までの

機体はほとんど書きましたが、どこまでカテゴライズするか、これ以上はそう

いった問題になってきます。

今回は、高速研究機「研三」、鍾馗二型丙、特殊攻撃機「剣」、キ115、キ109、

萱場ラムジェット戦闘機「かつをどり」、試作ジェット戦闘機「火龍」

桜弾機、九八式直協機、九七偵察機(朝日新聞の神風号)

飛燕二型改、Bf-109ドイツ技術供与機、そして幻の計画に終わった

隼の四型を描きました。「富嶽」も架空です。

次いで、大きさ比較の為、B-29と鹵獲機B-17、P-51Dも描き込みました。

2019年1月10日 (木)

楢山節考

今週はラジオ深夜便で午前2時頃に

『楢山節考』(ならやまぶしこう)の朗読を放送してるんです。

今夜が最終回。朗読は美川憲一です。

小説を自分で読むのも良いのですが

朗読に込められた魂ってすごい。

美川さんは60%の出来と仰っていて

まだまだ完成度を上げていきたいとの由。

お話しそのものは悲しいのですが

つい聞き入ってしまいます。

2019年1月 6日 (日)

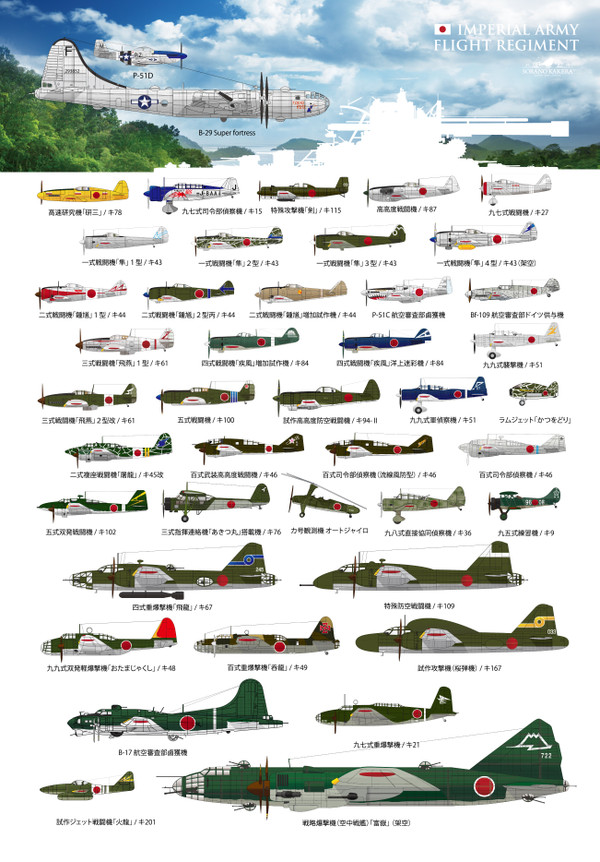

Tシャツカラープリント機

Tシャツの生産を外注していたので、自社で行いたいと

以前から考えていました。そこで、昨年秋に

西新宿のEPSONショールームにお邪魔し、最新鋭のプリンターを見学し

サンプルを作ってきました。

今回、導入を検討したのは

6色インクジェットのフルカラーTシャツ用プリンターです。

機械そのものは家庭用のインクジェットプリンターと同じ仕組みでですが

大きさは畳二畳分あります。Tシャツの生地が真っ黒でも

良質な白インクをふんだんに吹き付けることによって、

鮮やかな色が出ます。最高品質と言っても良いと思います。

価格ですが、

定価で購入した場合、約160万円で

これに補機類(高熱プレス機等)を入れるとざっくり200万円くらいの

設備投資です。インクが一色10リットルで8万円くらい。

ランニングコストとしては、画像のTシャツ一枚あたり800円くらいが

原価になります。内訳は電気代とインク代、Tシャツの生地代です。

電気代はプレス機が1キロワット/アワーで8時間稼働したとして

一日千円くらいになります。これに人件費と利益を計算すれば

現時点でのおおまかな損益分岐点が計算できるかと思います。

これを導入すれば小ロッドのお客さんにも在庫を抱える必要なく

欲しいものを届けられる。今まで売ってきた実績や販売経路も

あるので利益も出るでしょう。

しかし、これを導入すると、弊社はデザイン業を大幅に縮小して

ほとんど製造専念になります。

デザインでずっとやってきましたので、今回は導入を見送ることにしました。

そこで、

起業をお考えの方で、

弊社のイラストやデザイン(主に飛行機のストックが多いですが、

その他キャラクター、オリジナルデザイン等、基本的に何でも描きます)

を使って、Tシャツ販売会社を

はじめたい、という方がいらっしゃいましたら

相談に乗ります、よろしくお願いします。

上記の通り、資本金を用意して頂く形になりますが、

デザインはこちらで提供できます。

法人・個人問わず

興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

2019年1月 5日 (土)

2018年12月10日 (月)

キャラクター14

新規キャラクターを作画しました。

キャラクターイラストにつきましては

「pixiv」にて公開していますので、ご覧になりたい方は

そちらをフォローお願いします。

ここで紹介していないキャラクターも

たくさん掲載しています。

https://www.pixiv.net/member.php?id=1114405

2018年12月 9日 (日)

2018年12月 1日 (土)

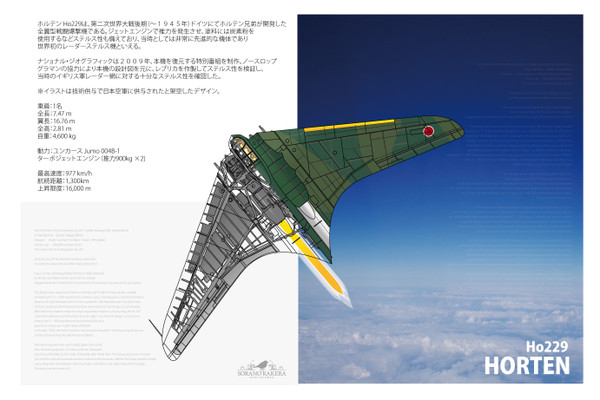

ホルテンHo229

ホルテンHo229を作画しました。

ホルテンHo229を作画しました。

ホルテン Ho229は、第二次世界大戦後期(~1945年)

ドイツにてホルテン兄弟が開発した全翼型戦闘爆撃機である。

ジェットエンジンで推力を発生させ、塗料には炭素粉を

使用するなどステルス性も備えており、当時としては非常に

先進的な機体であり世界初のレーダーステルス機といえる。

ナショナル・ジオグラフィックは2009年、

本機を復元する特別番組を制作。ノースロップグラマンの協力により

本機の設計図を元に、レプリカを作製してステルス性を検証し、

当時のイギリス軍レーダー網に対する十分なステルス性を確認した。

※イラストは技術供与で日本空軍に供与されたと架空したデザイン。

乗員:1名

全長:7.47 m

翼長:16.76 m

全高:2.81 m

自重:4,600 kg

動力:ユンカース Jumo 004B-1

ターボジェットエンジン(推力900kg ×2)

最高速度:977 km/h

航続距離:1,300km

上昇限度:16,000 m

2018年11月26日 (月)

四姉妹艦影

高速戦艦「金剛」「比叡」「榛名」「霧島」

の艦影(シルエット)を作成しました。

元は第二次大戦より前の大正時代、日英同盟時代に

イギリスで建造された高速巡洋艦で、その後我が国で

改装され戦艦となりました。優美なシルエットで、

四姉妹揃っているので、人気のある艦船です。

透過画像(PNG型式)での

ダウンロードはこちらから

2018年11月10日 (土)

電気自動車レースに参加

つくばサーキットで行われたEV(電気自動車)レースに

株式会社アクイラの実験機セカンドドライバーとして参加致しました。

このGTOはEVコンバート車両の実験機です。

EVコンバート車両とは、ガソリンエンジン市販車のエンジンを

降ろし、モーターとバッテリーを搭載した車両の事で、

車格が無視されるので、ベース車両が

軽自動車でも大排気量車でも、見た目は全然違くても

同じような中身にすることができるわけです。

超大雑把にいえば外側のボディだけ、取り換えるみたいな、

ミニ四駆のようなイメージでしょうか。

当該のGTOは、エンジンルームはスカスカで

モーターを中央に搭載し、バッテリーをリアに設置してあります。

当初は古い車を外見そのままに乗りたい方に最も

おすすめの方法でしたが、モーターライフにおける革命的

応用等、様々なアイディアが考えられます。

エントリー車両はいずれも大手企業か

コンバート車両のパイオニアであるオズモータース、自動車大学校などで

個人製作の車両で参加したのはこのマシンだけでした。

※この車両の詳細は12月26日発売のオプションに掲載予定であります。

社長は私と同い年であります。

大変な苦労をしてやってきております。

この分野には素晴らしい可能性が秘められているので

応援したいのです。

電気自動車の普及には、石油大手や自動車会社そのものの利権による

大きな壁がありますが、ここで我が国がもたついていると、

ショートカットしてきた中国に確実に追い抜かれます。

我が国は新しいことにチャレンジしにくいのです。

消費者の立場ばかりが偉くて、クレームがあるとすぐに

メーカーの責任になるんですね。だから規制が厳しくなって

余計な決まり事ばかり出来てしまう。メーカーに頼り切り、

高品質で完璧なものを求めるということは、いずれ自らの首を絞めます。

玉石混合の中から自分の目で

確かなものを見抜いて選べる力を、日本人、個人個人が

養ってもらいたいと願っています。

ガソリンエンジンのエキゾースト(排気音)そのものにも

楽器を演奏するような、感覚と、官能的な心地良さがあり、

今後も残ると思いますが、電気自動車も並行して開発を進めて行かないと

我が国は、危ういと感じます。だから、

志のある者が向かい風の先頭に立って立ってやってきているのであります

いろいろ難しいことを書きました、その魅力を伝えるために

最後に、簡単な話をして終わります。

電気自動車はエキゾーストが無いので、

自然の中を走ると、聞えるのは風を切る音だけです。

この心地良さは最もスポーツカーに向いていると思いませんか。

実用化の暁には新緑や紅葉の中を走ってみたい。

2018年11月 8日 (木)

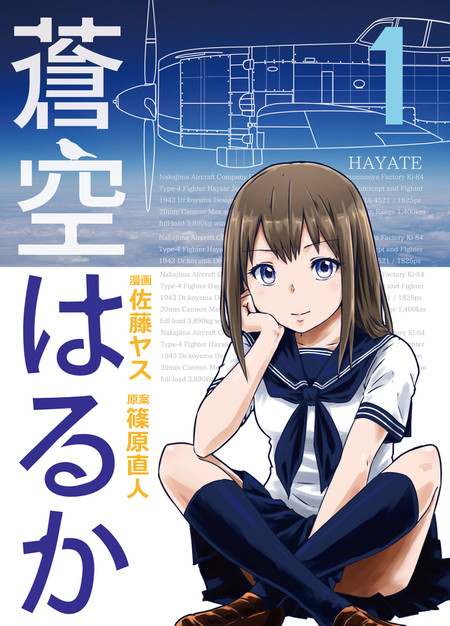

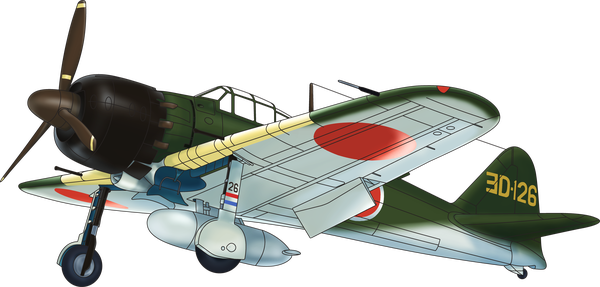

蒼空はるか 単行本 第1巻発売

Amazonで第1巻を販売中です!

単行本第1巻(エピソード1-5収録)

https://amzn.to/2NJngRh

◆デジタルでの購入はこちらから

エピソード1(デジタル版・無料お試し)

https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=67791936

エピソード2(デジタル版)

https://soranokakera.booth.pm/items/1000114

エピソード3(デジタル版)

https://soranokakera.booth.pm/items/1000139

エピソード4(デジタル版)

https://soranokakera.booth.pm/items/1000146

エピソード5(デジタル版)

https://soranokakera.booth.pm/items/1225411

エピソード6(デジタル版)

https://soranokakera.booth.pm/items/1225413

エピソード7(デジタル版)

https://soranokakera.booth.pm/items/1225414

---------物語りのあらすじ-----------

ある日、彼女らは裏山の洞窟で古びた飛行機を発見する。

飛行機は大戦中の戦闘機「疾風」だった。

彼女らはふたたび「疾風」を宇都宮の空へ飛ばそうと、

ここを秘密基地にして、修復を開始する。

2018年10月25日 (木)

2018年10月21日 (日)

2018年10月 6日 (土)

戦跡巡りをする理由

実は死んだあとのことも考えている。

小学生6年の時、「三途の川」の立体ジオラマを紙粘土で作って、

叱られはしなかったけれど、先生は評価に困ったことと思う。

どうせいずれ死ぬのだから、人は全員死ぬ、ならば

いまから想像して形にしておくのが面白い、

と思っただけだった。

これをサイコパスとかオカルト扱いされては困るんで、

あまり言わないのだけど、

実用的で純粋な四次元的思考だと思っている。

戦跡巡りをするのも、過去と現在は繋がっているから。

それが生まれる前の出来事だから自分の脳に記憶が

入ってないだけで、物理的痕跡や年配者の記憶を

借りれば済む話である。

だから私達は自分という小さな器で歴史の研究と記録を

続ける義務がある。生まれる前と死んだ後、

というのは大差ないように思う

2018年10月 5日 (金)

2018年10月 2日 (火)

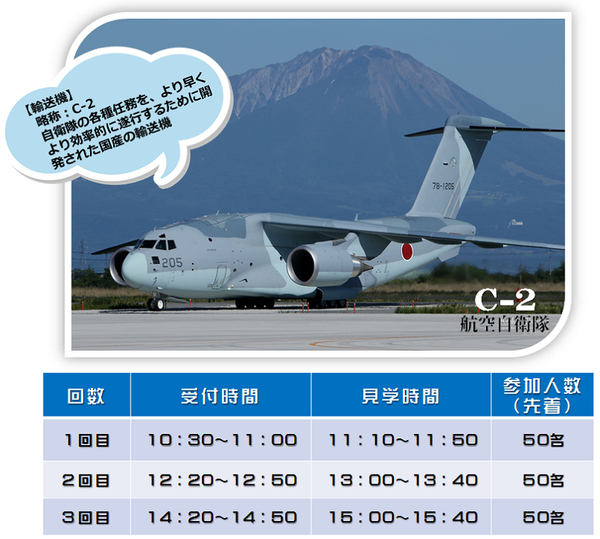

C-2 岡山空港に飛来します

美保基地所属のC-2戦術輸送機が

今週末、岡山桃太郎空港に飛来します。

見学可能です。よろしくお願い致します。

http://www.mod.go.jp/pco/okayama/iku/h30_soranohi.html

2018年10月 1日 (月)

2018年9月29日 (土)

益子陶器市(最近は雑貨多し)

11月2日から5日まで益子陶器市だよ!

春と秋の二回開催されていて、

これは春に行ったときの写真です。

一応、陶器市と呼ぶけれど、日本一の規模の

雑貨の大フェスティバルだと思ってください!

こちらの写真は特別公開の藍染の工房です。

鳥獣戯画っぽい手染めの手拭いです。

これは柄が可愛く色もよかったので、

この後、購入しました。

綿です。種を無料で配っていたので、貰ってきて庭に埋めたら

夏に花が咲いて、もうすぐ綿ができそうです。

これも雑貨になるのかな?

益子焼の写真が一枚も無いですね。

メインストリートは露店で大賑わいであります。

笠間焼もありますし、

最近は外国人の作家さんも多く、モダンな作品が楽しいです。

幅広いので

こういうものも露店で売ってます。

11月2日から5日はぜひ、栃木県益子町へお出かけください。

2018年9月25日 (火)

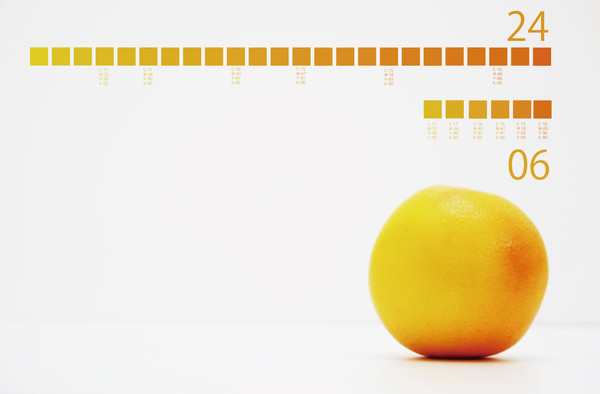

色彩感覚、女性は男性の四倍優れる

スーパーに鮮やかな果物が売っていたので、

この色をパレットに追加したくて買い求めてきました。

部屋には果物の香りがほのかに漂っています。

果物でも、動植物でも、人工物でも、気に入ったら、

コンピューターであらゆる色を作ることができます。

最終機には目で見て同じ色か見極めなくてはならないのですが

今回は6色に分けてみました。諸説ありますが色彩を見分ける

能力は男性と女性では差があり、女性は男性に比べ、

四倍もの色を見分けることができると言われています。

この果物は6色にしましたけれど、女性なら

24色に分けてその違いがわかるのかもしれません。

試しに、24色のカラーコードを、6色のパレット数値の中間を

抽出して作ってみました。如何でしょうか。

さて、その色彩感覚ですが

男女ともに20歳頃をピークに徐々に劣っていきます。

その能力を落とさない訓練ならばできます。

板金塗装屋さんは皆、男性ですが、

色彩感覚は非常に優れています。

そして、見分けるだけでは駄目で

その色をどう使うかのほうが重要でなのであります。

2018年9月11日 (火)

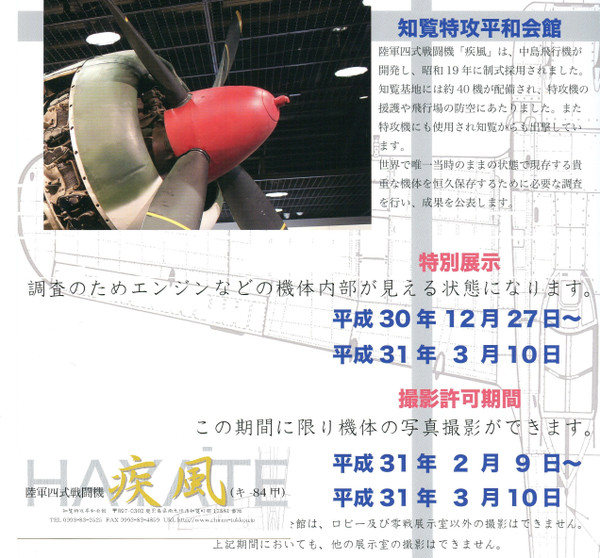

大谷地下空間に存在した戦闘機「疾風」工場と秘密基地計画(宇都宮市)

昭和19年後半から終戦にかけて

宇都宮市の大谷・城山地区の採石場地下空間は、

世界でも例を見ない広大な地下飛行機工場として稼働していた。

この地下工場で製造されていたのは大東亜戦争後半に登場した

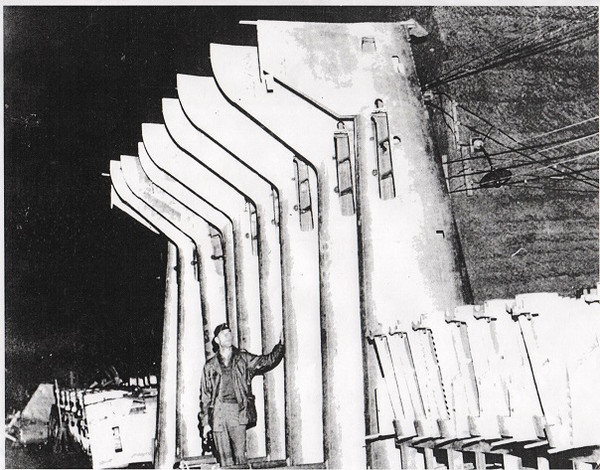

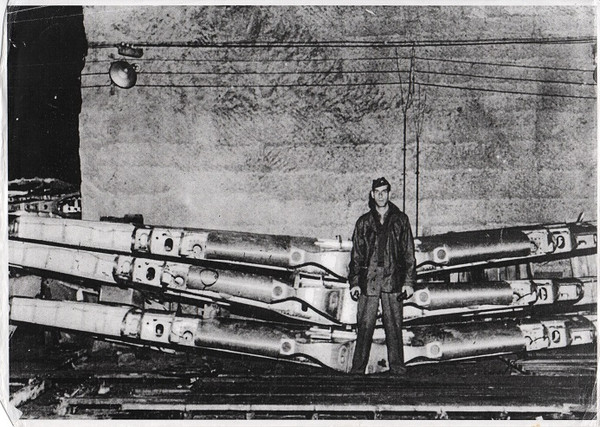

四式戦闘機「疾風」である。(▲写真は地下工場で製造された疾風の胴体)

◆四式戦闘機「疾風」とは

「疾風」は中島飛行機が開発・生産を行った

重戦闘機で、「隼」や「ゼロ戦」の倍近くのパワーを発揮し、

速度、運動性、武装と防備、航続距離など いずれも優れ、

昭和19年4月の正式採用後、 陸軍は最も重要な

航空機として位置付け、大戦における運命を託した。

こうして 日本国民の総力を注いで送り出された

「疾風」は終戦迄の短い期間におよそ3,500機が生産され

(紫電改は約400機)大陸戦線、ビルマ戦線、フィリピン戦線、

および本土防空戦において活躍。

戦局の悪化に伴う部品の品質低下により、充分な性能が

発揮できず、苦戦を強いられたが、敢闘し、多くの敵戦闘機やB-29を

撃墜、あるいは 特攻機として出撃、 御楯となり 南溟に散った。

戦後、「疾風」を接収した米軍は品質の良い高オクタン価の燃料と、

プラグ交換等の整備を施しテスト飛行させたところ、

高度6,096mにおいて687km/hを記録。

P-51Dを上回るスピードだったため、

日本戦闘機の最高傑作と評価した。

◆大谷地下工場概要

「疾風」の製造は

中島飛行機太田製作所と中島飛行機宇都宮製作所

(現・宇都宮市陽南のスバル工場)で行われていた。

太田製作所では多くの機種が生産ライン上にあったが

宇都宮製作所は「疾風」を専門に製造するための

工場として稼働していた。

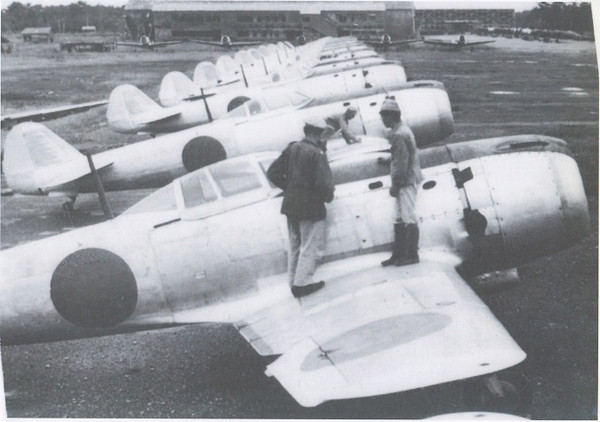

▲中島飛行機宇都宮製作所に並ぶ四式戦「疾風」

(現・宇都宮市陽南のスバル工場)

昭和19年後半に入ると、宇都宮製作所も空襲の

リスクが高まった為工場疎開が決定。疎開先に選ばれたのが

大谷・城山地区の採石場地下空間であった。

大谷地区の地下空間は

総床面積7,387平方メートルの地下建物が五棟、

これに加え、宿舎や食堂などその他設備の総床面積

103,968平方メートルの分散した

七棟の建物群から構成されていた。

地下空間に続く縦坑は上空から秘匿するため、覆いが設けられ

連絡用の斜坑が、海軍の設営隊によって新たに掘削された。

地下工場は最も浅い場所でも地下55メートルにあって、爆撃から

守られていたが、その存在が終戦まで知られることなく、爆撃目標に

なることは無かった。また、崩落事故も一度も無かった。

昭和20年3月頃より、宇都宮製作所の「疾風」機体組立生産ラインの全部と

武蔵野製作所のエンジン生産ラインの一部疎開が開始され

大谷では6月に最初のエンジンが製造された。

◆城山地下工場概要

城山地下工場は前述の大谷工場と連携して稼働した。

城山工場は19区画、総床面積197,508平方メートルの

計画のうち8区画101,232平方メートルが完成した。

この区画に宇都宮製作所の「疾風」生産ライン全てを移す

計画であったがスペース不足により

一部は宇都宮製作所に残されていた。

最大の作業空間は御止山工場と呼ばれる

31,768平方メートルの区画で

板金部品の製造が行われた。

◆宇都宮大空襲による影響

7月13日の未明、宇都宮上空にB-29の梯団133機が姿を現した。

このときの爆撃目標は中央小学校で、市街地の無差別爆撃を行った。

当初、最も狙われると予想された陽南の中島飛行機宇都宮製作所への爆撃は無く

ほとんど無傷の状態で稼働が継続された。

ただし、人的被害による影響で工員の出動率は低下した。

なお、航空機塗料の「黄緑第七号」であるが、塗装のノリが非常に悪かった。

戦後、残っていた塗料で犬小屋を塗ったという証言があるが、

一日立たず、剥がれてしまったという。

よって、宇都宮で製造された「疾風」は塗装を省略した全てジュラルミン剥き出しの

銀色をしていた。

◆地下工場の総員と勤務体制

地下工場を支える工員の総員は8月に最も多く、

軍人、常勤、学生等、合わせて5,702名が在籍し、

軍人と常勤者は一日10時間勤務の二交代制、

学生は一日10時間勤務で就労した。

▲地下工場で製造された疾風の主翼

◆大谷・城山工場で完成した疾風

元工員の証言によれば大谷・城山工場で

「終戦までに疾風は2機が完成した」とされているが

2機分のユニットが大谷・城山から宇都宮製作所へ

陸送され、最終組み立てを

実施したと考えるのが妥当であろう。

◆秘密飛行場計画

地下工場からロールアウト(完成)した「疾風」を直接発進させる計画が存在した。

この秘密飛行場計画は、現・国本西小学校を北端にして

国道293号線沿いを南側に向かって離陸専用の滑走路を敷設。離陸した「疾風」は一旦

清原飛行場に着陸し最終艤装を行ったのち前線へ送られる。この計画は、

滑走路要地に杭打ちを行ったところで終戦となったが、

将来的には、決戦に備えて、地下工場と飛行場を合わせた大規模な

秘密航空基地として運用されたであろうと想像できる。

出典

米国戦略爆撃調査団報告書(太平洋戦争)第15巻 経済分野の調査、航空機部門

「日本の航空機工業」(第15巻)

第1部 中島飛行機会社の地下工場

US. National Archives and Records Administration

2018年7月17日 (火)

2018年7月13日 (金)

2018年7月 8日 (日)

2018年6月26日 (火)

宇都宮の空

▲自衛隊のヘリコプターに乗せて貰い、宇都宮の空を飛んできました。

▲コクピットです。

▲今回乗せて貰ったのは、UH-1Jという乗員4名の中型ヘリコプターです。

▲北宇都宮駐屯地を二機編隊で離陸します。

画面奥が滑走路の北です。

▲画面右奥、子ども科学館のH-2ロケット。

左下が南警察署と兵庫塚古墳(塚山古墳)アンダー。

▲画面中央が江曽島駅と陽南第二公園。

青い屋根は陸運事務所のテストライン。

▲宇都宮の中心市街地です。

中央に市役所とその奥に県庁、八幡山、宇都宮タワーを望みます。

▲日産自動車栃木工場。

日本一巨大な自動車工場です。外側が

テストコースで、その中が工場になっています。日産が誇る

GT-RやフェアレディZなどのフラッグシップモデルは全てこの中で

製造しています。白い点々は全て自動車の在庫です。

▲こちらは陸上自衛隊宇都宮駐屯地。

滑走路跡の練兵スペースにCH-47(チヌーク)が二機。

着陸している様子です。その右側が自衛隊の自動車教習所。

▲その後、北宇都宮駐屯地に着陸。

ヘリコプターは高度700m、時速200kmで飛行します。

自衛隊パイロットの方の腕はもちろんありますが

飛行機のような急加速やフワフワした感じがないので

乗り心地は良く、体に優しい乗り物です。

今回撮影した写真は漫画『蒼空はるか』の背景として使います!

2018年6月19日 (火)

独立飛行隊編纂終了

独立飛行中隊の入力が終わりました。こちらも

全てのイラストを描こうと思ったんですが、

独立飛行中隊は一個中隊3~4機ですので、

写真やビジュアルの情報が非常に少なく、

本にするとスカスカになってしまうので

テキストのみで一旦終了します。

(こちらのブログのほうは時間のあるときに判明した機種のみ描いていきます)

飛行戦隊データベースと合わせて、こちらも

よろしくお願い致します。

2017年10月11日 (水)

2017年9月19日 (火)

篠原弘道少尉のお墓

私は間違っておりました。ノモンハンのエース

篠原弘道少尉のお墓が宇都宮市内に存在することがわかりました。

それを知って早速、篠原少尉のお墓参りに行ってきました。

以前、私は篠原少尉のお墓は無いと書きましたが

https://soranokakera.lekumo.biz/tesr/2015/03/post-e10c.html

遺族ではない、ある方がお墓を建ててくれていたのです。

こうしてお目にかかれるとは

感激感涙であります。

当時、国民的英雄だった篠原の戦死の報せが日本中にメディアで伝わり、

普段、停車しない雀宮駅に特急列車が停車しました。

あれから78年、すっかり風化してしまったものと思っていましたが

こんなにも立派なお墓が、ある方によって、残されていました。

詳しくは、後ほど記事を加筆修正します。

2017年9月18日 (月)

新元号に関して

降っては沸くグッドアイデアに押し

つぶされそうな今日この頃であります。

やりたいことは山ほどあるのですが、

形にする金が無い!万年モットーです。

さてさて、

2019年から元号が変わるのはご承知の通りと思います。

カレンダー業者さんは

「早く元号を発表してくれないと印刷できない!」

と怒ってますが・・・

我がアトリエでも、年度カレンダーというのを作成中です。

平成30年4月はじまり、元号が変わりXX元年3月終わりなので

どのように記載しようか迷ったのですが、ここはあえて、糸川博士から

教わった逆転の発想。空欄にしておけばいいのです。

結論!各々、書けばいいじゃない。

手書きすれば、漢字も覚えるし、元号が変わったと実感できるし

節目の年が、記憶にも残る。いいことばかりです。デメリットなんてひとつもない。

2017年8月28日 (月)

尾瀬三郎房利と奥只見の歴史を巡る

▲鱒沢林道(福島県南会津群旧舘岩村)

栃木県から福島県へ。

日光市湯西川からダート(砂利道)15km。

栃木県側は安ケ森林道、海抜1,000メートルの峠を越えると

福島県に入り鱒沢林道と呼び名が変わります。

大雨の際などは土砂崩れが多く、荒れるのでので

出来れば四輪駆動車で。携帯電話は圏外。GPSがあると良いです。

▲国道352号線を桧枝岐村方面へ。(ドライブレコーダーの画面を切り取り)

山の天気は変わりやすい。桧枝岐村方面へ国道を走ります。

▲南会津最後の給油所。ここから桧枝岐村までガソリンスタンドはありません。

▲目を引く看板。国道289号線沿いにあります。

▲大桃の舞台(南会津町)

大桃の舞台。南会津町。

駒獄神社の境内にあります大桃の舞台は

江戸時代、幕府の直轄地(天領)であった頃

農民歌舞伎が行われていた舞台です。

地域毎に歌舞伎一座を持ち、それぞれが技や衣装を

競い合っていました。大桃の舞台は兜造りと呼ばれる茅葺屋根であります。

地芝居として行われたのは明治40年に上演されたのが最後で

現在では年に一度、8月に大桃の夢舞台が開かれています。

https://youtu.be/-mlb7kL2bXc

この舞台は一度火災で焼失したのちの、明治28年の再建であります。

見学は自由。無料です。

▲桧枝岐村から魚沼市へ抜ける国道352号線(樹海ライン)を行く。

1時間以上対向車なし。携帯電話は圏外。GPSがあると便利です。

▲「洗い越し」と呼ばれる、道路の構造です。

沢の水を直接道路の上を通すようになっています。

交通量が多い道路でしたら橋をかけるのでしょうけれど、

自然保護とコストの面から、このような構造になっていて

樹海ラインにはこの「洗い越し」が20-30個所あります。

降水量が規定値に達すると通行止めとなります。

清らかな雪解け水は長い時間をかけて下流まで

流れていきます。開けた窓から聞こえるせせらぎ気持ちが良いです。

グミ沢トンネルを抜けます。グミ沢って名前が可愛い。

トンネル内に照明はありません。

ガードレールはありません。運転に注意。

よく見ると湖畔に道があります。これからあそこまで降りていきます。

▲銀山鉱跡。

樹海ラインの途中、銀山跡と供養塔が残されています。

大福銀山跡(新潟県魚沼市)

寛永18年(1641年)折立村のお百姓だった源蔵さんという人が

只見川(赤ノ川)へ鱒漁に行きました。

そのとき音無せ淵付近の崖で、光る石を見つけました。

この石を大沢村の鍛冶藤右衛門(かじとうえもん)さんに

精錬してもらっところ、銀であることがわかりました。

二人はこの出来事を、越後の高田藩に報告しました。

高田藩は幕府に報告すると同時に、試掘を行い

沢山の銀鉱石があることがわかりました。

これを機に幕府から本格的に採掘の命令が下るのでした。

ところが、これを知った会津藩は

「そこは会津の領地だから採掘をやめよ」

と強硬に言ってきたのです。

国境線は枝折峠だと主張する会津側の主張と、

只見川の流心と主張する越後側の争いは

幕府の裁定に委ねられ、4年後に越後側の全面勝訴となりました。

明暦3年(1657年)越後高田藩は

山の神様「十二山神社」を祀って、最大なお山始め(現在の起工式)

を行い、この山を大福銀山と名付け、本格的採掘を開始しました。

元禄二年(1689年)銀山は幕府の直営となり

鉱夫数千人とその家族で賑わう最盛期を迎えました。

寛永3年(1706年)

銀鉱石を掘りつくしたと判断した幕府は鉱山を閉鎖しました。

以来、ふたたび大自然に戻り、眠っていた銀山でしたが

幕末の嘉永3年(1850年)今度は、鉛の採掘が

始まり、槌音(つちおと)が鳴り響きました。

断続的ながら、200年以上続いた

銀山は、今は奥只見ダムの完成と共に湖底深くに沈み

今は見ることができるのは一部のみです。

さて、この供養塔の由来ですが

野州は佐野天明町(栃木県佐野市)の鋳物師兼鉱山師だった

正田利右衛門は、安政3年(1856年)

銀山の安泰と、犠牲者の冥福を祈るため、そして銀山発見者の

源蔵さんの子孫となる星源蔵(ほしげんぞう/襲名)を世話人として

買石原というという場所にこの供養塔を建立しました。

供養塔の周囲には数十の墓石が建てられました。

この供養塔とお墓は、ダムに水没する前、移設されました。

買石原は水没しましたが、この場所は

買石原を見下ろす地点にあります。

今は再び、自然に戻り静かとなった銀山跡は、

樹海ラインの途中に残されて、このお話を

利右衛門の末裔である

遠藤康次という人が記録していたので、ここに

史跡として大切に残されています。

なんだか、もっともらしく書いていますが

説明書きの看板があったので、文言をやさしくして

少しだけ調べて書いただけです。

▲銀山平へ到着。

福島県側からの観光客は皆無で

ほとんどが新潟県側からの車です。

▲銀山平の尾瀬三郎房利の像

銀山平には尾瀬三郎房利の像があります。

銀山平の尾瀬三郎房利の像

尾瀬三郎房利(おぜさぶろうふさとし)

いまから遡る事およそ800年前、

長寛年間(1163-1165年)

平清盛が急激に頭角を表し、藤原氏や院政(天皇)に迫りつつありました。

第78代二条天皇の時代、左大臣藤原経房の次男、尾瀬三郎藤原房利は

時の美しい妃に深い思いを寄せていました。病を繰り返していた

二条天皇は在位6年、わずか22歳で崩御しましたが

残された若き妃は、才色優れ、美しく、宮廷の内外問わず、例を見ないほどでした。

(二条天皇と藤原経房の年齢から算出して

次男尾瀬三郎房利が天皇の后と恋仲になるのは

無理があるので創作と思われます)

尾瀬三郎は絵もよくたしなんだと伝わっています。

ある日、妃の絵を描き、見つめていると、絵筆の先から

胸のあたりにポタリと滴が落ちてしまいました。

同じく妃に恋をしていた平清盛は

「ここにほくろがあることまで知っていたとは!」と、言いがかりをつけ

尾瀬三郎房利を越後へ追い払ってしまいました。

恋仇清盛に敗れた尾瀬三郎房利が京を去る際、妃に

虚空蔵菩薩の尊像をたまわります。尾瀬三郎房利は

この像を片時も離しませんでした。

尾瀬三郎房利は侍従とともに越後へと行くのですが、

そこへ至る山の険しさに、尾瀬三郎房利自ら

枝を折って先へ進んだという説、子供たちがあらわれて

枝を折りながら、道案内をした説などがあり、この辺りの

枝折峠(枝折村)という呼び名が名付けられたと伝わります。

そして、ここ銀山平を本拠として、

藤原家再興すべく、戦に備えていましたが

ついには、この地で力尽き、尾瀬家は滅亡しました。

妃よりたまわった虚空蔵菩薩の尊像は本尊となって、

その本尊の化身は、牛に乗って川を下りましたが、

浪拝の岩場(なみおがみのいわば)で牛は無念にも

最期をとげました。この場所を牛淵と呼びます。

本尊の化身はしばらくの間、この岩壁で休んでおりましたが

さらに下って、北之岐川との合流点に達したとき、蛇を呼び

今度はその蛇に乗って川を下りましたが、両岸はうっそうとした

断崖迫り、昼でも暗く、見るものとては「ただ、ただ川ばかり」

ゆえに只見川「ただみがわ」と呼ばれるに至ったというお話しです。

化身はさらに下って、会津柳津にとどまると

後に祀られて、柳津虚空威尊(ふくまんこくぞうそん)となりました。

福満虚空蔵尊圓蔵寺。福島県柳津町にあるお寺です。

尾瀬三郎房利の石像が建てられたのが昭和40年のことで

この地域の人々に親しまれています。

※魚沼市公式ページの見解の文言を私的見解で極力現代風に直したもの。

▲シルバーライン銀山平入口

シルバーラインを経て奥只見ダムへ行きます。

ダムまでは10km以上のトンネルです。二輪車は通行禁止。

▲奥只見ダム

シルバーラインの長い長いトンネルを抜けると

奥只見ダムです。

奥只見ダムは福島県南会津郡檜枝岐村と新潟県魚沼市に跨る

重力式コンクリートダムであります。

水力発電所としての発電量は日本第一位!

少し横道に逸れますが

ダムの役割と水力発電の位置付けについて書かせて下さい。

我が国の主な電力エネルギーは

原子力・火力・水力の三つから成ります。

水力発電は電力のベストミックスに寄与しています。

電気は貯めておくことができません。そこでまず、

最もパワーのある原子力発電がベース電源といって

一番たくさんの電気を作ります。原子力発電はパワーに優れた反面

最大のデメリットがあります。出力の微調整がきかないことです。

そこで、昼夜共に同じパワーで発電し、

微調整を火力発電所が担当します。

我が国の火力発電所は最も発電効率が良く

最も少ない燃料で最もたくさんの電気を作り出すことができます。

火力発電はボイラーですので調整がききます。

それでも貯めておくことのできない電気

暑い日、寒い日があります。電力の使用量が

急に増えたり減ったりすると、停電の恐れが発生します。

これが電力の最も困難な課題であります。

福島の原発事故が発生する前のデータですが、我が国における

電源安定供給率が出ています。それぞれのご家庭において、

一年間で停電する平均時間は11分でした。

こんな国は世界中どこを探してもありません。

水力発電所は、簡単に言えば高いところから水を落下させて

その水流で歯車を回して発電するのですが・・・

それだけなら、火力発電で間に合っています。

なぜ水力発電が必要か、それは、楊水力による還元が可能だからです。

夜間、原子力発電所が作ったたくさんの電気、夜間はみんな寝ていますから

電気が余ってしまいます。そこで

その余った電気で水力発電所のポンプをフル稼働させて下流の水を

吸い上げています。その吸い上げた水を、昼間のピーク時に

一気に放流して、電気を作る仕組みです。

貯めておくことは出来ないけれど、こうして保持・調整することができる。

それが水力発電所が必要な理由であります。

原子力・火力・水力を組み合わせたもっとも

効率の良い発電、これをベストミックスと呼びます。

送電施設です。

魚沼市まで下ってきました。

ピッカリヒッカリコシヒカリ

これが魚沼産のコシヒカリであります。

黄金色の稲穂は富の象徴ですね。

▲冬に備える除雪車

新潟県は日本屈指の豪雪地帯です。

特に山間部の冬は厳しいものです。

日本列島改造論で有名な越後出身の総理大臣

田中角栄は次のような有名な言葉を残しています。

「岡山出身の君にとって、雪はロマンの対象だよな。

川端康成の雪国のように、あくまで叙情的な世界だよ。

だけど、俺にとって雪は生活との戦いなんだよ。

一極集中を排除しなけらばいかんと言っている発想の

原点は雪との戦いなんだ。君が雪をロマンの対象と

見ている限りは俺とは本質的に違うな」

鈍色の空のもと、田中は演説を始める。

「幸薄かった新潟の皆さん!

新潟と東京を隔てる山々を崩しましょう!そうすれば

新潟に雪は降らなくなり、乾いた空気が通るでしょう。

なに、心配はいりません。その工事で出た土砂を

日本海を埋めて佐渡まで陸続きにすればいいんです」

田中は公約通り、谷川岳を貫通する関越トンネルを掘削し、

東京と新潟へのアクセスを改善。青函トンネルが完成するまでは

世界一の長さを誇るトンネルでした。鉄道では

上越新幹線が開通します。

▲国道252号線は六十里越え

新潟県魚沼市から只見、会津若松へ至る国道252線

六十里越え(ろくじゅうりごえ)の峠です。

▲スノーシェッド

スノーシェッドは断崖に沿って走る道路に多数みられる建築物で、

土砂崩れや雪崩を予防し、除雪の手間を省く役割があります。

▲昆虫採集に関する注意喚起

昆虫捕獲に関する注意喚起。

ライトトラップとは光りに集まる虫の習性を利用した捕獲方法で

強力なライトで白い幕を照らし、クワガタ虫などの飛来を促すものです。

各々、趣味で採取するならよかったのですが、

最近はペット業者のクワガタ乱獲が甚だしく、こうした問題になっています。

黒いダイヤと呼ばれておりまして、大きいものなどは数十万円の値段がつきます。

困ったものです。

こちらはルールに乗っ取って採取した会津産ミヤマクワガタくん。

標高の高い、深い森に生息することから、漢字では「深山クワガタ」と書きます。

ミヤマくんは、摂氏25度以下でした生きられないため、お家で飼育する場合、

室内で冷房つけっぱなしが基本です。

ノコギリクワガタは30度でも平気ですけれど。

▲田子倉ダム

マタギの集落が沈む田子倉ダム

福島県南会津群只見町の田子倉ダムです。重力式コンクリートダムで

その規模を示す単位を、堤体積(ていたいせき)と呼びますが

水を堰き止めるために積み上げられたセメントの量は

セメント袋に換算して積み上げた場合、富士山の311倍の高さになります。

このように、見えているコンクリートは氷山の一角です。

ダムは同時に水力発電所でもあります。

こちらの田子倉ダムの田子倉水力発電所は

日本第二位の水力発電所です。

湖底にはマタギ(狩人)の集落が沈んでいます。

田子倉ダムは

終戦から4年後の昭和24年、地質調査が開始されましたが

湖底に沈む住民との補償問題で長期化しました。

完成したのは着手から11年後の昭和35年でした。

この間に起こったダム建設関係者と住民と争い、そして人間模様を描いた小説、

『無名碑』曽野綾子著、『黄金峡』城山三郎著などがあります。

千葉県の国立民俗博物館では田子倉ダムに水没する前の村の

ジオラマを見ることが出来ます。

多大なる犠牲を払ったダム建設でしたが、

国鉄只見線と国道252号線の開通にも大きく寄与しました。

国鉄只見線は乗降客数の少ないローカル路線ですが

国土の重要拠点を貫く最重要インフラとして

災害、有事の際、大きな役割を果たすことになります。

国道252号線は六十里越え(ろくじゅうりごえ)と呼ばれる峠は

新潟と会津若松を結ぶ唯一の道路であります。

瀧神社

水の神様・瀬織津姫を祀った只見川流域安寧祈願の神社

只見駅を降りてすぐ裏手ありますのが瀧神社です。

瀧神社は新編会津風土記によると治承4年(280年)勧請とあります

ご神体は金幣であるといわれております。

只見川は古来から暴れ川で氾濫によって毎年のように

住民を苦しませてきました。

享保年間(1716-1738年)も洪水に悩まされ

当時唯見村熊野神社の神職であった

赤塚伊勢伊直は、只見川の鎮撫を祈願してきましたが

熊野の祭神スサノオは戦神のためか

水害に効き目なく、遂に上の原の地(現在の只見駅前付近)に

瀧神社を建立しました。

瀧神社には水神であります瀬織津姫命(せおりつひめのみこと)を祀って

荒れ狂う只見川を鎮めて村民の安穏を願ったのでありました。

明治30年に只見駅前辺りから現在の場所に

100メートルほど移築され、鳥居は大きさこそ違いますが、

両部鳥居といって厳島神社と同様の形であります。

社殿には、巧な彫り物がされております。

地方の神社でこれほどまで彫り物が多い神社は非常に珍しく

貴重なものです。

▲廿三夜の月待ち塔。

月待塔(つきまちとう)

神社裏に廿三夜(にじゅうさんや)の月待塔。

月待塔とは、主に文化・文政時代に流行した

月待行事の名残です。月待行事とは特定の月齢の夜

村の仲間が集う行事です。月待信仰とも呼びますが

そうしてお月様を拝んで、村の安寧を願ったり、

月の下で宴を催したりして過ごしました。

廿三(二十三夜)は明け方にのぼる月です。

二十二夜は女性だけの集いで、二十三夜は男性だけの集まりとされる

など、地域によって違いますが、月齢で異なりました。

この月待塔は大きく、文字も迫力があります。これは初めて見ました。

とてもとても珍しいものです。これが京都など都市にあるなら

たちまち柵で囲まれてしまうでしょうけれど、地方には

こうして手付かずで残っているんですね。感激です。

ずっと、この綺麗な状態のまま後世まで残りますように。

▲只見線橋梁

鉄道ファンに人気の只見線会津塩沢駅付近の橋梁。

左のお山は戸屋山です。

▲『あかべえ』は福島県の赤ベコをベースとした町おこしキャラクターです。

可愛いです。ゆるキャラグランプリにもエントリーしています。

福島県には美しい自然に歴史に、魅力がいっぱい。

頑張っぺ!福島!

2017年8月25日 (金)

幻のサンショウウオを求めて

幻のサンショウウオを求めて、湯西川へ行ってきました。

私はサンショウウオが好きで、たまにこうして

森林浴をかねて会いにいきます。

▲この線路は浅草から続いています。

湯西川温泉駅。ダム見学ツアーの水陸両用バスが出ています。

このままダム湖にザブン行きます。スクリューがついています。

湯西川ダムは村がダムに沈む直前に訪れています。

そのときの写真はこちら

湯西川といえば、平家の落人伝説でも有名なところ。

この辺りには平家の末裔の方々がお住まいです。

サンショウウオくんに会うために、

さらに奥地へ。山の天気は変わりやすいです。標高は700-900mあたりを

走っています。真夏ですが気温は摂氏22度。

▲ダムから放流された水。

▲大内宿が近いです(上の二枚の写真は別の日に撮影したものです)

▲舗装路から砂利道を入っていきます。砂利道はパンクしやすいので

スペアタイヤとジャッキを積んでいます。テンパータイヤ(応急タイヤ)では

なく、正規規格のタイヤを一本積んでいくと安心です。さらにスタック対策のため

スコップを一本。ぬかるみにはまったとき使います。

▲この付近に車を置いて、降りていきます。右側に水神様の祠があります。

▲サンショウウオくんに会うために渓谷を歩きます。

▲大河の一滴です。

▲水の色が何と表現したら良いかわからない。

美しいです。

▲砂防ダムにぶつかったので、ここまでにします。

▲サンショウウオくんは石をひっくりかえすと居るのですが、

残念ながら、今回はお目にかかれませんでしたこちらは参考画像です。

漁師以外の捕獲は禁止されてますので、見るだけです。

▲サンショウウオの燻製。湯西川名物です。

温泉旅館や土産物店でも購入可です。

香ばしさと旨みがあります。直火で一瞬炙ると

香りが一層良くなります。美容と健康、疲労回復、精力剤として

古来より特効薬として外国にも輸出していました。

天ぷらにしても好評です。

▲木賊温泉(とくさおんせん)

無人の混浴温泉に入って帰ります。

料金箱に200円を入れて入浴します。

温泉維持のため、少し多めの金額を寄付しても良いと思います。

2017年8月20日 (日)

旧軍から自衛隊へ入隊した場合の階級(資料)

航空自衛隊は航空要員の充足計画として

航空準備室においては昭和29年度航空自衛隊定員6,738名の

充足計画を作成した。警備隊からの転官および一般公募によることとし

その基本計画は次の通り。

転官はパイロットの充足に重点を置き

保安隊から幹部650名、陸曹等2,500名、警備隊から

幹部160名、海曹等400名計約3,700名とする。

航空準備室では陸海からの転官希望者各個人に

綿密な検討を加え、特に士補等は各職種の定員を充足させることに

主眼をおいて選考を進め、昭和29年6月31日迄には一応の

転官要員3,717名を決定した。

陸からの転官については終始順調に進捗し

計画通り行われたが、海からの転官は海上自衛隊自体の

航空要員充足の必要性もあり、計画の約60%に

過ぎなかった。

昭和29年度末までの転官状況は次の通り。

保安隊(陸上自衛隊)から

幹部559名、空曹等2,574名、計3,133名

警備隊(海上自衛隊)から

幹部85名、空曹等253名、計338名

転官者以外に一般公募を行い、幹部570名、

空曹等約2,000名を補充する。

隊員の募集は

保安隊が担当し、幹部520名、空曹500名、空士1,500名を

採用することにした。主な募集条件、応募状況は次の通り。

一般公務員に準じた資格のほかに次の資格が定められた。

◆二佐

国家公務員11級、同相当者、旧軍において概ね

昭和17年12月1日以前の少佐任官者

◆三佐

国家公務員10級、同相当者、旧軍において概ね

昭和20年6月10日以前の少佐任官者

◆一尉

国家公務員9級、同相当者、旧軍において概ね

昭和20年6月10日以前の中尉任官者

◆二尉

国家公務員8級、同相当者、旧軍において概ね

昭和20年8月1日以前の少尉任官者

◆三尉

国家公務員7級、同相当者、旧軍において概ね

昭和20年7月31日現在の見習士官、準士官

◆空曹

短期大学卒業者、旧軍の判任官

◆二士

昭和4年10月9日-11年10月1日出生者

◆部隊職員

3級-10級

出典

自衛隊十年史(1961年)

2017年8月11日 (金)

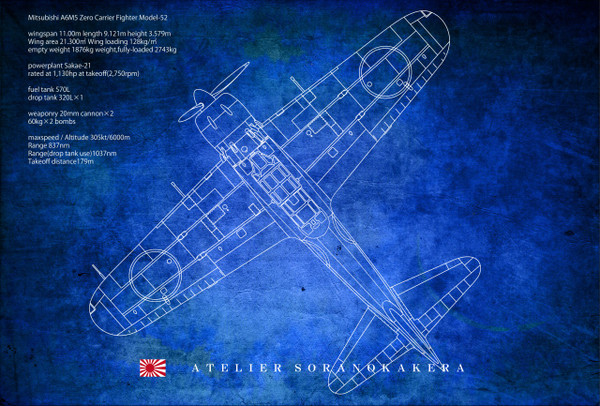

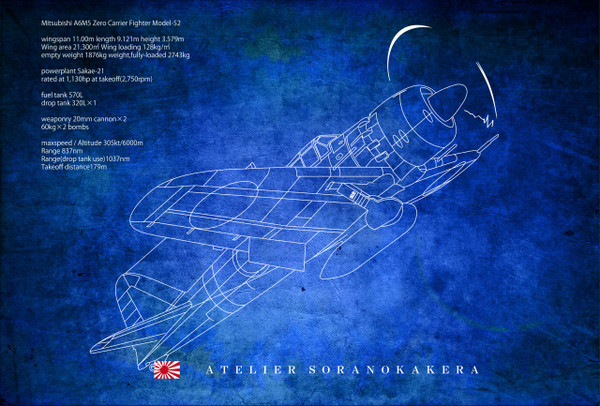

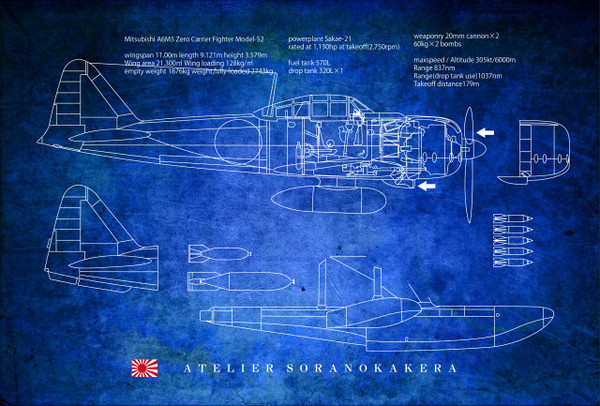

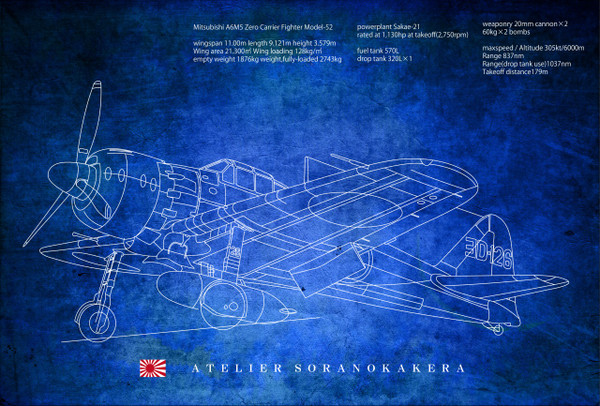

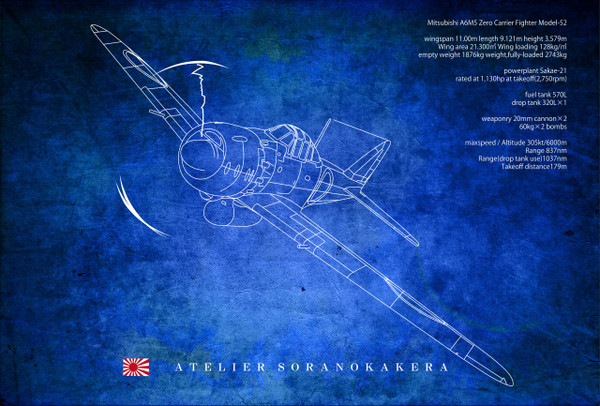

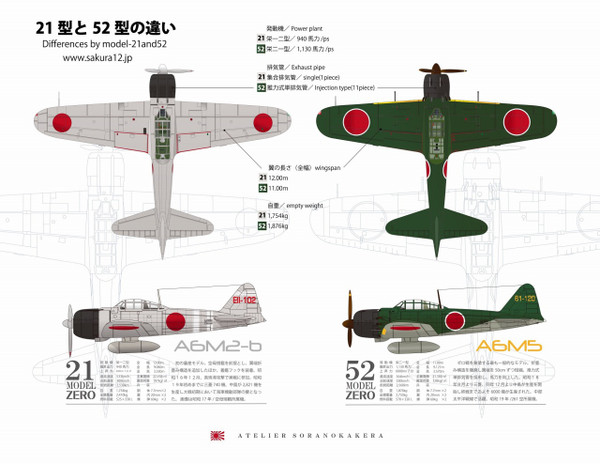

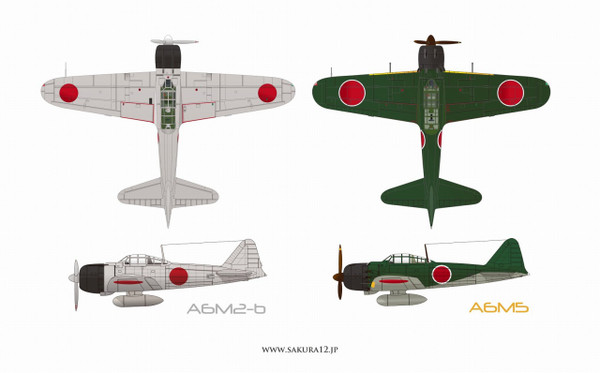

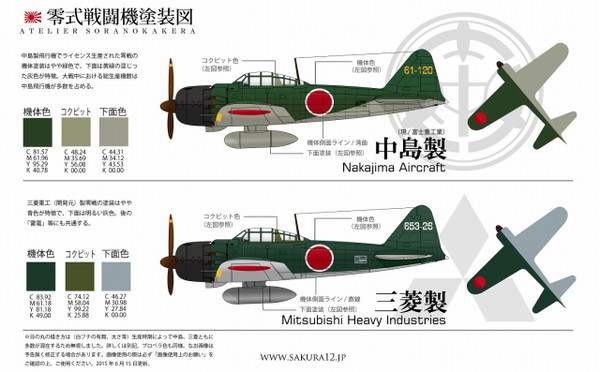

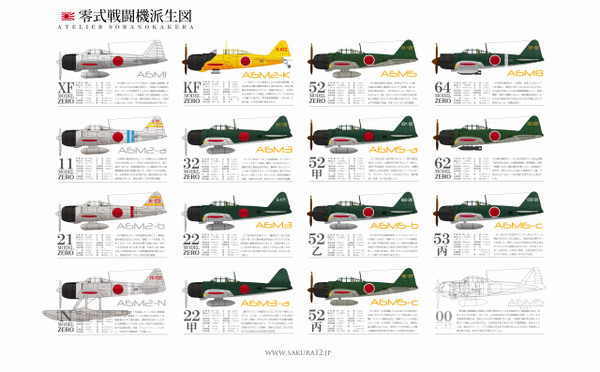

零式艦上戦闘機データ見本

利用規約

【通常ライセンスでご利用頂ける範囲】

〇SNS、ブログ・ウェブサイト素材としての利用

〇動画素材としての利用

〇教育・講演、プレゼンテーション

〇書籍(同人・商用問わず)資料・デザイン・表紙等への利用

〇プロモーション・宣伝・広告・チラシ等の利用

【商用ライセンスでご利用頂ける範囲】

●デザインそのものを販売する企画全般

●グッズ製作(例:Tシャツ・マグカップ等)

◆その他注意事項

×データの二次配布は一律禁止とさせて頂きます。

PNGデータについて

コンピュータの環境をご確認の上、ご利用ください。

ai型式データ(ベクターデータ)について

動作環境はアドビ社・イラストレータCS4以上推奨です。

ソフトや操作方法についてのサポートは行っておりませんので

ご了承ください。

購入はこちらからお願いします。

2017年8月 9日 (水)

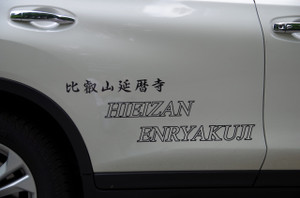

比叡山延暦寺と桜花発射基地

先日の関西方面旅行で

比叡山延暦寺をお参りしました。

比叡山は仏教天台宗の総本山です。

実は延暦寺というお寺そのものはありません。

延暦寺という呼び名は比叡山に並ぶお寺の総称であります。

比叡山は京都府と滋賀県の県境に位置し、琵琶湖を一望、

東塔(とうどう)と、西塔(さいとう)に分かれてお寺が建てられています。

お寺が建つのはいずれも滋賀県側です。

京都市内とは全く雰囲気が違い、ここはとても静か。

観光客は指で数えるほどしかおりませんでした。

西塔にあります、弁慶のにない堂です。

双子のような造りになっていて、

かの弁慶が双方の屋根にまたがった、という言い伝えが残されております。

こちらは延暦寺のオフィシャルカーです。

消防車も自前でありました。

「桜花」発進基地としての比叡山

近現代史では、ここ、比叡山は房総半島とともに、ロケット特攻機

「桜花」の発射カタパルトとレールが配置されました。従来「桜花」は

一式陸攻の腹下に吊り下げて出撃していましたが、終戦間際

比叡山の上に設けたレールから射出する方式に変更したのです。

エンジンも従来の火薬ロケットからジェット推進に換装され、

航続距離は大阪湾よりはるか洋上の機動部隊を殲滅(せんめつ)

が可能とされておりました。

それらは使われることなく、本土決戦を前に終戦を迎えましたが

元パイロットの方に、当時の訓練の様子をお聞きしておりました。

比叡山を上り下りして、来たるべき決戦に備えていたそうです。

桜花の戦跡は撤去され残っておりません。

蒸気機関車は走る

いよいよ、8月10日、東武日光線でSL「大樹」が走る。

SLが走る路線は全国でも数えるほどしかないので大いに期待歓迎している。

数年前、東海地方の市長が

町おこしでSLを復活させる取り組みに着目し

「宇宙船が飛ぶ時代、SL(蒸気機関車)を修復するくらい容易い筈だ」

と発言し、話題になった。

この発言に対するアンサーは技術的観点からすれば「とんだ見当違い」である。

SLの復活は大変な困難を伴う。

部品の規格が現在と違うし、それを作れる職人がもう居ないので、

少しでも機械をかじったことのある者なら、手間が何重にもなるのは

痛いほど理解できる話だ。

市長の発言は、結果的に批判を招いたが

工業遺産伝承の諸問題を周知出来た、という点では

大きな一歩と感じる。

そうして大変な困難を乗り越え復元されたSLは、昨今、子供達や家族連れに大人気で

憧れ、優美さ、ノスタルジーという視点で語られがちだが

一部年配者は顔をしかめ、

「あんなもの復活されても、戦後の貧しく苦しかった思い出しかない」と語る。

万人に受け入れらるのものなど存在しない。

されど、機械は機械である。

技術者の視点では、機械というものは

常にニュートラルな存在である。ゆえにひたむきになれる存在なのだ。

これを、女性に説明するのは非常に非常に難しい。

失われかけた工業遺産を残してゆく。

100年後、200年後においてどう扱われるか、わからないけれど、

ただ、ひたむきに、機械と向き合う人たちがいる。

そうした人たちは市長や妻や年配者の発言にも負けずに

工具を持った手を休めず、きっと、こう言うのだ。

「それでいい」と。

蒸気機関車は走る。

2017年8月 8日 (火)

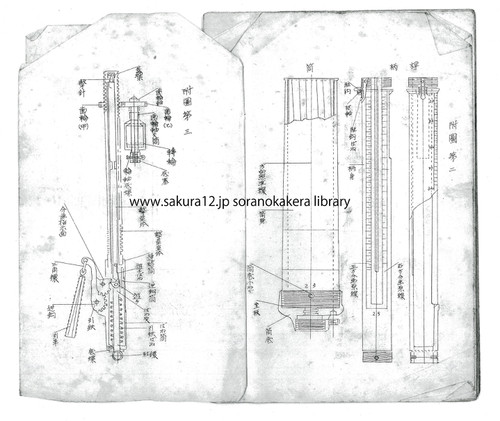

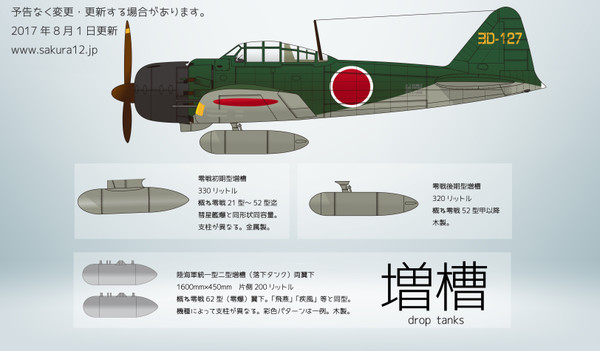

ゼロ戦の増槽大研究

零戦のイラストを全種類描くにあたって

増槽も描いています。

増槽(ぞうそう。陸軍名称は落下タンク)

は長距離を飛行する際に取り付ける外部燃料タンクで、

中身が空っぽになったら、切り離し捨ててしまうタンクです。

増槽は型式が存在せず、機種によってバラバラなのです。

これだけ零戦がブームなのですが、増槽は

全然研究がされておりません!

専門書などを見ても多くが割愛されております。

私も本物をほとんど見たことがありません。増槽だけ展示してあるのは

万世特攻平和祈念館と筑波海軍航空隊記念館くらいでしょうか。

使用後捨ててしまうものですから、残っていないのは仕方ないのかもしれません。

図面も機体の一部としては見なしていないようです。

材質・塗装・形状・取り付け場所・支柱、すべてが

年代や機種によって全く、あるいは微妙に異なります。

全部は描ききれないので、まず、ゼロ戦に限って描くことにします。

ゼロ戦だけで主に三種類あります。このほかに現場で小加工して取付したり

したケース等、たくさんのパターンがあります。

◆初期型胴体下330リットル(海軍機専用)

もっとも有名なのは真珠湾などで使用した21型の初期型。330リットル。

(彗星艦爆と兼用です。彗星艦爆は翼下に二個装着できます)

支柱にカバーが装着されています。主に52型で見られます。金属製。

◆後期型胴体用320リットル(海軍機専用)

次に後期型。形状がかなり細長くなります。主に52型甲以降に見られます。

「雷電」などにも同じものが使われています。

材質は木製に変更され、支柱も剥き出しになっています。

◆陸海軍統一型二型落下増槽200リットル×2

翼下に二個取り付けるタイプで「隼」「飛燕」「疾風」など

陸海軍で同じものを使っていました。

ゼロ戦は62型以降の零爆で胴体下に爆弾を取り付けた場合

翼下に二個となります。木製。

2017年7月27日 (木)

ベクターデータの販売

イラストデータのライセンス販売を始めます。

今までは主に自分でグッズを製造していましたが

一度に数十万~百万単位でかかるので

マイナー機などはグッズ化にも相当な費用と覚悟が要りました。

大量のダンボールに囲まれて

袋詰めや在庫管理などで日が暮れてしまいます。

そこでベクターデータ(編集可能)のライセンスを販売して

自由に使って頂こうと考えています。

見本を少しアップしました。販売するのは

今まで描いた飛行機と艦船全てです。

零戦は全ての形式が揃っています。

編集可能なので、カスタマイズやカラーリング、

自由なデザインが出来ます。

取材で全国各地に行くのでお金がかかります。

クラウドファンディングが流行ってますが、

どうしても身動きが不自由になりますし、責任の所在が曖昧となります。

今のところ、必要なお金は自分で調達するがモットーです。

2017年7月25日 (火)

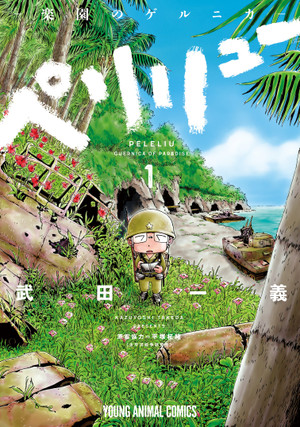

ペリリュー 楽園のゲルニカ

大人気漫画

『ペリリュー 楽園のゲルニカ』の作者であります

武田一義先生と意見交換を実施させて頂きました。

武田先生は拙著『パラオ戦跡を歩く』をご覧くださり

極力、ありのままの事実を作品に

盛り込みたいとのお考えで一致しまして

いよいよ、物語の終盤をお描きになっています。

武田一義先生の『ペリリュー 楽園のゲルニカ』原画展が

7月28日(金曜日)より茨城県笠間市の筑波海軍航空隊記念館で行われます。

ぜひ足をお運びください。

筑波海軍航空隊記念館お知らせページ

http://www.p-ibaraki.com/1545

筑波海軍航空隊記念館TOPページ

http://www.p-ibaraki.com/

2017年7月13日 (木)

絶望と希望と

昭和44年(1969年)7月、アポロ11号が月面に着陸。

ニール・アームストロングは左足を月面に踏み出した。

人類史上、最もメジャーなニュースである。

表向きは明るい宇宙開発競争だが、それは米ソ東西冷戦の歴史と

表裏一体だったし、

人類を月まで送り届けた「サターンV」ロケットの開発者は

元ナチス・ドイツの科学者フォンブラウンである。

フォンブラウンは大戦中、ロンドンを壊滅に追い込む世界初の弾道ミサイル

「V2」ロケットを完成させている。フォンブラウンは

ドイツ降伏の年、アメリカに亡命してロケットの平和利用の

研究を続けていた。

戦争は有能な人物の、あらゆる可能性を奪っていた。

日本では三木忠直技術少佐がロケット特攻機「桜花」を作っている。

三木少佐は新幹線の開発者で余りにも有名だ。

さて、アポロ11号の月面着陸は

日本でもテレビ報道された。

そのテレビを熱心に見つめる日本人が居た。

元陸軍パイロットで、戦後は航空自衛隊戦闘機パイロットになった

稲田淳美である。

稲田はこのアポロ11号のニュースを見て上官の竹田に言った。

「隊長ーー!もし日本が月に行くことになったら

真っ先に私を指名してくださいよ」

この時代、自衛官と言っただけで石を投げられ、

タクシーには乗車を拒否され、散々だった。けれど

そんなときでも、ここの者たちは日本の将来に目を輝かせていた。

日本人の底力をもってすれば、月よりももっと遠くへだって

飛んで行けると信じていた。

稲田淳美はブルーインパルス二代目の隊長となる。

日本空軍復活のシンボルとなるのである。

ブルーインパルスは長澤賢が団司令の目を盗んで

低空背面飛行を披露したことに始まり、

今日に至るが、長澤が礎を築き上げ、実質的に

航空祭でお披露目される頃には稲田が隊長を務めていた。

ブルーインパルスで旧軍の出身者は

長澤賢(陸士58期)、稲田淳美(陸士59期)

加藤松夫(海兵74期)、西光(海兵75期/のち殉職)

の四名である。

ブルーインパルスのひく雲に

誰もが、わが国の復活復興を感じていた!

航空自衛隊黎明期を支えたのは、こうした旧陸海軍出身者が

多いが、誘いを断って故郷に残った者も居る。

岩崎陸軍大尉(航士55期)はフィリピン戦線において

百式司令部偵察機で活躍していた。

あのとき空から見下ろした戦艦大和も今はもうない。

復員したあの日、汽車は故郷の駅に昼間の早い時間に

到着した。

実家の母のもとには既に戦死の報せが届いていた。

兄弟もみな戦死していた。自分も死んでことになっている筈だ。

このまま帰っていいのか。

岩崎は戦争に負けたことが

恥ずかしくて、情けなくて、駅舎で夜になるのを待って

近所の目を避けながら、暗い道をトボトボと帰った。

家に着いて、台所の扉をガラリと開けると

そこには母がいた。死んだはずの息子との再会だった。

明治生まれの厳しい母が涙を流して

駆け寄って抱きしめた。

戦後、日本空軍再建のしらせと誘いを受けた岩崎は

二つ返事で行きたかったが、

貧しい貧しい時代、こんなチャンスはなかったが、

母をひとり残していく事が、どうしてもできなかった。

母にとってはたった一人、生き残った息子だった。

岩崎は母と一緒に故郷で農業を営み、国の再建に尽くした。

戦友のことを忘れた日はなかった。

「若い良い男が戦争でみんな死んだ・・・みんないい男でしたよ。

その男たちの事を、毎日思い出しています」

戦争は全てを奪い、日本を荒廃させた。

それでも将来日本のため、戦後頑張り続けた人たちのことを

そして、こういう人たちを将来の日本に残すため、自らは戦争で

犠牲となった人たちのことを、少しずつ書いていきたい。

大刀洗駅(たちあらいえき)

ライリイ大尉の記事を書くために

T-33(ジェット練習機)の画像を購入したのですが

自分でも撮影したものがありました。

ここは甘木鉄道甘木線の大刀洗駅です。

駅とカフェが併設されていて、屋根の上にT-33が乗っかっています。

可愛らしくて、ユニークな建物。

駅を降りてすぐ、道路を挟んだ反対側が

大刀洗平和祈念館です。

福岡観光情報

大刀洗レトロステーション

2017年7月 8日 (土)

頑張れ!誇り高き日本の企業戦士

以前、韓国人の友達が居た。

彼の名前はドンちゃん。

大森南朋に似ている。

彼とはよく酒を飲みに行った。

そこでいろいろと

韓国の話を聞かせてもらった。

ドンちゃんは穏やかで優しい人だった。

たくさん韓国の話を聞かせてもらって楽しかった。

中でも印象に残っているのは

「日本の女性はとってもやさしいよ!

こんなに優しい女性は世界中探しても日本だけだよ!

だからー、日本人の男はもっともっと女性に優しくしないと

いけないですよ!そうしないと、みんな韓国人の男に

取られてしまうよ!」

日本人女性は大モテだという話。

何度聞いたことか。

彼は日本の企業に勤めていた。

もちろんボスも日本人。日本人ばかりの中で

韓国人はドンちゃん一人だったけど、彼は日本語もペラペラだったし

日本人社会の中に溶け込んでいるように見えた。

だけど、日本企業はハードだ。ドンちゃんは

時折、仕事がハードすぎて辛いと、漏らしていた。

もしかしたらブラック企業だったのかも。

そんなこんなで、なんとかドンちゃんは頑張っていたのだけれど

ある日突然、彼は失踪する。そのまま

行方がわからず、それっきりになった。

風の噂では日本の仕事がきつくて、韓国に帰ったのだと聞いた。

伝え聞いた話だが、彼が失踪する直前のことだった。

長時間労働と休み無しですっかり疲れ切った彼が

死んだような目で同僚に、次のように言ったそうだ。

生涯忘れられない一言だった。

「徴兵より辛い・・・・」

そんなにきついのか。日本の会社は。

ご存知の通り、韓国は徴兵制で二年間の兵役が

義務化されている。

韓国の徴兵制については

こちらのサイトが見やすくてわかりやすい。

https://www.konest.com/contents/korean_life_detail.html?id=557

軍隊より辛く厳しい、日本の企業戦士、

こうしている間も、日本のどこかで頑張り続けている!

ありがとうございます。そして、お疲れ様です。

そして

ドンちゃん、大丈夫かな。幸せでいますように。

2017年6月27日 (火)

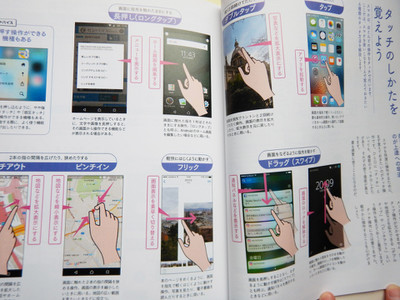

憧れのスマートフォン

古い二つ折りの携帯電話を今でも使っています。

それが廃止になって、いよいよ

スマートフォンに交換しないといけないので、

スマートフォンの機械を買う前に本を読んで勉強しています。

OSはグーグル社のアンドロイドと、アップル社の

アイフォーンのふたつがシェアを占めているので

どちらかを覚えることになりそうです。

新しいOSやソフトの操作を覚えるとき、メーカー依存の

ヘルプやマニュアルを参照しても

説明してくれる用語自体がそもそもわからない、ということが

多く頭が痛くなるのですが、

こういう紙の本は、初心者にも

とてもやさしく書いてあって、ありがたいです。

わからない人の気持ちを理解してくれている。

とりあえず、未契約で機械だけ購入したタブレットが

手元にあるのでそれで、購入前の予行練習をしています。

まずはwi-fiの接続方法を覚えました。

そこから今度は好きなアプリ(ソフト)を

ダウンロードするのですが

パソコン操作でいうところの

右クリック(タップ)の方法がわからない!困った!

ですが、なんとか調べて

フォルダ分けや削除、コピーの方法を覚えました。

まだまだ、遅いですけれど、練習をしていきます。

スマートフォンの販売店に見学に行ったら

雑誌も読み放題で無料のドリンクがあってびっくりしました。

2017年6月24日 (土)

オオルリ

ロゴを更新しました。

栃木県の県鳥でもある

オオルリ(大瑠璃)をイメージしました。

2017年6月23日 (金)

J-Wings 8月号掲載

私の独断と猛プッシュにより、推進してきました

蒼月遥ちゃん(ブルーホーネット応援の萌えキャラ)企画ですが

お陰様で航空誌『J-wings』8月号に掲載して頂きました。

全国書店にて発売中です。ぜひ、お手に取ってご覧ください。

2017年6月22日 (木)

新幹線運休の報道

昨夜の大雨の影響で新幹線が運休または大幅な

遅延が出てニュースとなっている。

原因は架線の不具合による停電だったが

どこのニュースでも足止めを余儀なくされた乗客を捕まえて

「困った」「うんざりした」「ひどく疲れた」

「迷惑だった」「徹夜で仕事に向かわねばならない」

などとコメントを報じている。

極めつけは朝日新聞の報じた

「もう新幹線を嫌いになった」

との乗客のコメントである。

遅延した最後の列車が博多駅に到着したのは午前4時半だった。

しかし、新幹線は全線で6時の始発から平常運転を再開した。

これは神業と言っても言い過ぎではない。

ニュースが伝えるのは、乗客が迷惑した事のみで

同様に徹夜の作業となった、保線に従事する作業員や

駅員の苦労は一切、報じない。

日本の鉄道は世界一正確で安全だが

何事もなく動いているときは、その有難味は感じないのだろう。

豊かになった我が国の根本的な欠陥はここにあるのだろう

と普段から感じている。

新幹線で窓際に座って飲むコーヒーは何にも代えがたい

格別なものだ。富士山を眺めながら時速200キロで景色は流れて行く。

あのコーヒーは一杯1万円とったっていいと私は思う。

どれだけの乗客が、コーヒーがこぼれない理由を

考えたことがあるだろうか、その技術を根底から支える

日本の技術屋、職人の魂がそこには目に見えない形で

確かに存在する。

こうした技術屋や作業員、駅員の方々に

感謝の心を持ち、敬意を払うことを

我々日本人はすっかり忘れてしまった。

新幹線が定刻通り走るのは当たり前じゃない。

私は以前、電気工事の仕事をしていた。

電気工事といっても多様だが、私はシーケンス屋だった。

日産自動車の大工場で、ベルトコンベアーやロボットを

動かすための電線を引いたり、それを動かすラダー図を

コンピューターで作製していた。ソフトからハードまで全部やった。

鋳造工場では、グラグラとマグマのように溶けた真っ赤な鉄を

入れた鍋がすぐ近くを通過して地獄のような暑さだった。

ここで働いていた時、

社長からポツリと言われたもっとも印象的な一言がある。

「いつか飛行機の落ちる時代が来る」

理由は簡単で少子高齢化で優秀な技術者が減ってしまう。

伝承者も少ないという危惧からである。これは現場で痛烈に感じた。

社長のパソコンの待ち受け画面はマチュピチュの遺跡で

「いつか引退したら妻や家族を連れて行きたい」

とニコニコしながら常々言っていた。

でも、社長が引退できる日は現実的に考えられなかった。

人員不足でほとんど休みはなかった。

私はリニア中央新幹線なんて大反対である。

造るまでは良いだろう。だけれども維持管理はどうする。

アルプスを貫く長大なトンネルを、一体誰が面倒を見るのか。

トンネル外壁の一部が剥がれおちただけで、

責任がなんたらと、報道が騒ぐだけ、それは目に見えている。

もう明らかな人手不足としか言えない。

今後、50年60年先の見通しがあるのか。

話を少し戻して、私は日産の工場で

日産のフラッグシップである、フェアレディZを

製造するロボットのメンテナンスを行っていた。

だから、街を走るフェアレディZを見かけると

自分が関わったことだから、少し嬉しかったし誇りに感じた。

仕事のやりがいとはこのようなものかと思った。

就職難と言われて久しいが、実のところ求人率は

バブル期に次いで二番目で

仕事は選ばなければたくさんある。

終戦の焼け野原から、復興を遂げて世界第二位の経済大国に

成長している過程で

重厚長大(じゅうこうちょうだい)というものに

若者は憧れを持っていた。重厚長大とは

重く・厚く・長く・大きな製品を扱うことである。

こういった仕事がかっこよかったのだ。

昨今はスマートで薄く、小型シンプルなものが

何でもかっこいいとされる。

お洒落なシアトル系カフェで、コーヒー片手に

タブレット端末を片手で操作するのがステイタスなのだ。

だけどそれを支えているのは誰なのか。

天才物理学者のアインシュタインは優れた哲学家でもあった。

アインシュタインは

「私は生まれ変わったら配管工になりたい」

そう言った。

日本の若い人たちは

こうした下支えをする技術職をやりたいと思わないのか。

誇りを感じないのか。

大自然相手に新幹線が運休しただけであまりに酷い報道。

そうした気持ちを助長させている気持がしてならない。

だから思うまま書いた。

どうか、新幹線を嫌いにならないで欲しい。

2017年6月20日 (火)

原宿駅

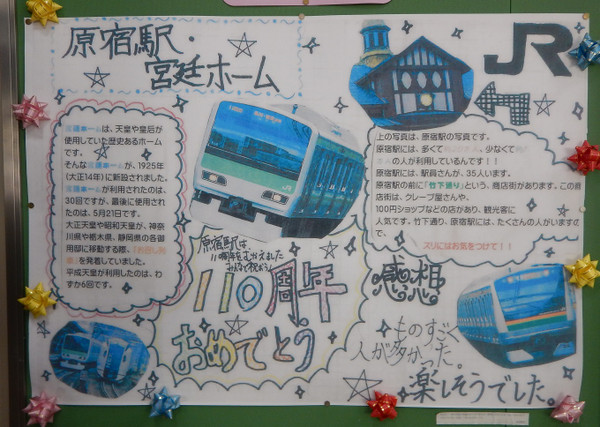

原宿駅の改札前。

千駄ヶ谷の小学生が書いたレポートが掲示されており

宮廷ホームについて書かれています。

宮廷ホームとは山手線で

代々木を出て原宿に向かう途中、左側に見えるホームのことです。

都会のド真ん中に突然出現する、殺風景な無人駅。

知らない人が初めて見るとびっくりするかもしれません。

これはお召し列車が発着する天皇陛下専用のホームです。

レポートにも記載があります通り、宮廷ホームは

大正14年に設置され、合計30回使われました。

新幹線が開通してからは殆ど陛下は新幹線を利用なさるので、

平成になってから使われたのは6回です。

ん・・・・?下から二行目。

平成て・・・・??なんと!

先生は今上天皇という言葉を子供に教えてあげてください。

驚くべき事実、

原宿駅は多い時には一日20万人のお客さんが利用するそうです。

駅員の数は35人。単純計算すると、駅員さん一人あたりで

5,700人以上のお客さんの面倒を見てくれていることになります!

恐れ入ります!

2017年6月 7日 (水)

2017年5月25日 (木)

2017年5月19日 (金)

航空自衛隊黎明期事故による殉職者

航空自衛隊黎明期に殉職され

その礎を築かれた方々のお名前を記します。

現在、航空自衛隊の黎明期を研究しており、何かお役に

立てればと検索データベースの作成に至りました。

航空自衛隊創設から昭和35年8月までですので

ブルーインパルス発足前となります。

左からお名前、階級※殉職後の特進階級です

事故発生日、出身地、事故の内容を記載しました。

-----------------------

鈴木光・2尉・昭和29年9月26日・北海道

東海林迪夫・2曹・昭和30年8月8日・岩手県

第1操縦学校所属T-34、連絡飛行中京都府日向町に墜落

土田忠夫・1曹・昭和31年2月6日・宮崎

平塚勝・3佐・昭和31年6月26日・神奈川

第二操縦学校所属T-6訓練中松島で空中衝突

竹内慶文・3佐・昭和31年6月26日・茨城

〃

中田弘正・2士・昭和31年7月28日・長野

宇野進・3佐・昭和31年8月16日・愛知

臨時築城派遣隊所属T-33A、連絡飛行中宮城県松島海上に墜落

三木琢磨・2佐・昭和31年9月29日・愛媛 三木琢磨大尉(海兵70期)

臨時築城派遣隊所属T-33A、離陸直後に墜落

玉利清治・防衛庁技官・昭和31年9月29日・鹿児島

上記臨時築城派遣隊所属T-33A機に同乗。

谷嶋広美・1曹・昭和31年11月2日・長崎

指宿正信・1佐・昭和32年1月9日・鹿児島(海兵65期)

第二航空団所属F-86F、2機訓練中接触天竜川河口と遠州灘に墜落

指宿二佐殉職、S空将補ベイルアウト成功

五日市芳武・士長・昭和32年2月19日・岩手

後藤守正・2佐・昭和32年3月4日・福岡

臨時美保派遣隊所属定期便C-46、美保飛行場着陸時海上に墜落

岩本繁明・2佐・昭和32年3月4日・熊本 岩本繁明大尉(航士54期)

〃

吉井富男・1曹・昭和32年3月4日・栃木

〃

野村久光・1曹・昭和32年3月4日・東京

〃

入山芳夫・1曹・昭和32年3月4日・茨城

〃

高野衛・2曹・昭和32年3月4日・茨城

〃

丸山好行・2曹・昭和32年3月4日・東京

〃

古渡清文・2曹・昭和32年3月4日・茨城

〃

高橋唯清・2曹・昭和32年3月4日・長野

〃

岩本勇・3曹・昭和32年3月4日・大分

〃

近藤実・士長・昭和32年3月4日・島根

〃

河井重友・防衛庁技官・昭和32年3月4日・岡山

〃

小川光昭・1尉・昭和32年5月20日・大阪

第2航空団所属F-86F、千歳へ移駐の際、苫小牧および千歳付近に

各1機墜落

小林照彦・2佐・昭和32年6月4日・東京(飛燕・244戦隊長)

第1航空団所属T-33A、離陸時の事故によって

火災発生消失

天野裕・2佐・昭和32年6月4日・新潟

〃小林機に同乗

肱岡勝雄・3佐・昭和32年6月13日・鹿児島

第2航空団千歳派遣隊所属F-86F、計器飛行訓練中苫小牧北方に墜落

中村博・2佐・昭和32年6月20日・神奈川(海兵71期)

第1航空団所属F-86F、夜間訓練中天竜川河口南方海上に墜落

時任二三夫・士長・昭和32年7月30日・宮崎

松本力・2佐・昭和32年9月30日・福岡

臨時築城派遣隊所属T-33A、訓練中飛行場東方海上に墜落

佐藤正・3佐・昭和32年9月30日・大分

〃

吉田誠一・2佐・昭和32年11月16日・東京

第一航空団所属F-86F、訓練中高松市松島埋立地に不時着大破消失

酒井康夫・3佐・昭和32年11月21日・京都

第一航空団所属F-86F、訓練中浜名湖南方海上に墜落

岡野武雄・3佐・昭和32年12月26日・福岡

第二操縦学校臨時松島訓練隊所属T-6、航法訓練中山口県岩国沖に墜落

西川尚信・1尉・昭和32年12月26日・広島

〃

鶴井平・1曹・昭和33年3月13日・愛知

第一航空団所属F-86F、訓練中爆発天竜川河口に墜落

田代孝・3佐・昭和33年4月6日・和歌山

新川久三・士長・昭和33年4月13日・福島

半田要一・3佐・昭和33年5月21日・群馬

第一航空団所属F-86F、2機、訓練中接触尾鷲市南東海上に墜落(要確認)

上田雄二・2曹・昭和33年5月21日・熊本

第二操縦学校分校所属T-6、訓練中宮城県田尻町付近に墜落(要確認)

倉原正典・1士・昭和33年6月24日・大分

大田忠敏・1士・昭和33年7月11日・山口

加治佐稔・1士・昭和33年7月24日・鹿児島

猪原瑞夫・2曹・昭和33年10月23日・熊本

第二航空団所属F-86F、訓練中北海道島松演習場に墜落

山川稔・1尉・昭和33年12月10日・長崎

第二操縦学校所属T-6、訓練中福島県箕輪山に墜落

中村俊英・1曹・昭和33年12月10日・鹿児島

〃

諸隅武夫・3曹・昭和33年12月11日・佐賀

村上忠敏・1尉・昭和34年1月2日・大分

高橋光雄・士長・昭和34年3月11日・秋田

藤原敏之・1尉・昭和34年5月4日・岡山

土井幸信・2曹・昭和34年5月19日・東京

第三操縦学校所属T-33A、訓練中築城飛行場外に墜落

今石琢造・1尉・昭和34年6月5日・福岡

第一航空団所属、F-86F、訓練中松島飛行場に墜落

桐原健男・1曹・昭和34年7月3日・宮崎

坂本誘・3曹・昭和34年7月3日・山口

弘川勝信・2曹・昭和34年7月22日・佐賀

第16飛行教育団所属T-33A、訓練中宇部沖に墜落

渡辺昶夫・3曹・昭和34年8月17日・栃木

山本哲夫・3曹・昭和34年9月5日・栃木

藤田明・士長・昭和34年9月26日・茨城

鶴田茂・1佐・昭和34年10月5日・鹿児島

第二航空団所属F-86F、2機、訓練中空中接触

によって三沢沖に墜落

山本秀成・3尉・昭和34年10月5日・鹿児島

〃

脇信良・士長・昭和34年11月30日・鹿児島

白善誠一・1曹・昭和34年12月23日・京都

第一航空団所属F-86F、訓練中静岡県安倍郡山中に墜落

吉田博昭・1曹・昭和34年12月24日・新潟

第四航空団所属F-86F、訓練中金華山沖に墜落

井島直次・技官・昭和34年12月30日・静岡

木暮辰雄・1尉・昭和35年5月9日・群馬

平原良彦・2尉・昭和35年5月24日・鹿児島

第14飛行教育団所属T-6、夜間訓練飛行中海上に墜落

米谷哲雄・1尉・昭和35年6月29日・北海道

第一航空団所属F-86F、射撃訓練中熊野灘に墜落

鈴木義英・1尉・昭和35年8月4日・東京

第一航空団所属T-33A、訓練飛行中愛知県下に墜落

三崎義信・1曹・昭和35年8月16日・熊本

第一航空団所属F-86F、2機、編隊飛行訓練中

空中接触によって遠州灘に墜落