2013年7月23日 (火)

2013年7月22日 (月)

アントニオ猪木の島「イノキアイランド」

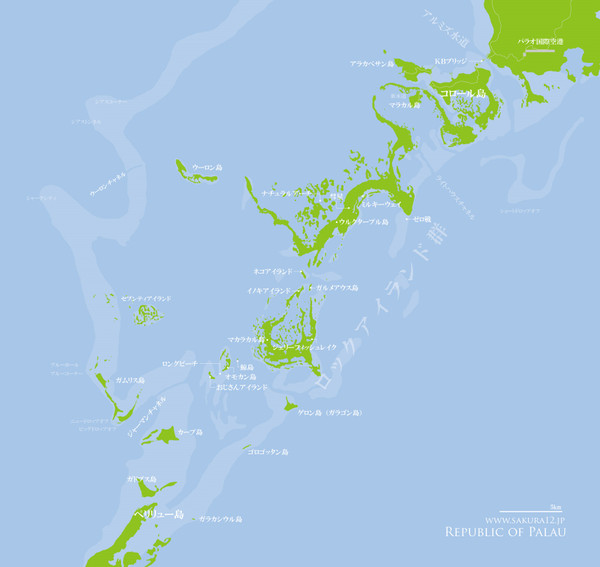

パラオの美しい海にイノキアイランドという島が浮かんでいる。

その名の通り、アントニオ猪木氏がオーナーの島で、正式名称である。

▼イノキアイランド

◆アントニオ猪木は、パラオがまだ無名だった頃より

熱心に足を運んでおり、それが縁となってパラオ政府より

友好の証として、この島をプレゼントされた。

イノキアイランドは美しいビーチのある島だ。

正式には猪木氏は島の名誉オーナーという形になっていて

島は猪木氏以外の誰でも使うことができる。

そのため、多くのダイバー船が係留され、それぞれがお昼休みを

のんびり過ごしている。

猪木氏本人も、頻繁に、お忍びでパラオにやって来てはこの島を訪れており

かくいう私も、パラオでアントニオ猪木と遭遇したことがある。

そのときはプロレス団体の後輩を引き連れてコロールの街で飲んでいた。

▼対岸に浮かぶ右側の島がイノキアイランド

▲イノキアイランドの位置

▲拡大図

◆2013年(平成25年)7月の参議院選挙で

アントニオ猪木が日本維新の会、比例区で立候補し

見事トップ当選した。

パラオで島をプレゼントされた話もそうだが、

猪木氏は外交に素晴らしく長けているのではないかと思う。

何せ、あの北朝鮮でも国賓扱いだ。

アントニオ猪木氏には、今後議員として拉致問題の解決に期待したい。

記事の内容に満足されましたらクリックをお願いします!

読者の方々のワンクリックによって当サイトをかろうじて消滅の危機から

救ってくださっています。

◆◆

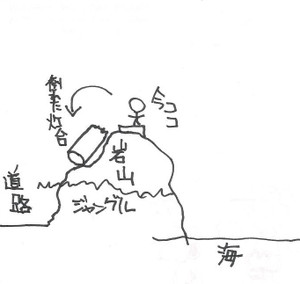

▲枠内をクリックするとそれぞれの地域に拡大されます

パラオ地図フリー素材(無料)配布中

ペリリュー上空でゼロ戦と対峙したリンドバーグ

◆1927年、初の大西洋横断単独飛行を達成したアメリカの英雄

チャールズ・A・リンドバーグの人生は必ずしも華やかなものではなかった。

1932年には当時1歳と8カ月だった最愛の長男を誘拐される事件が発生。

多額の身代金の支払いに応じたが、長男は殺害された状態で発見された。

その後ヨーロッパに移住したリンドバーグ夫妻は 第二次大戦不介入を唱える

孤立派にかつがれたことから ヒトラー支援と誤解され、苦しい立場となった。

リンドバーグが太平洋戦線に姿を現したのは1944年(昭和19年)夏のことである。

民間人のライセンスしか持たない彼が、なぜ戦闘機で空を飛ぶ運命となったのか。

▲パラオ・アンガウル島に残るF4Uコルセア戦闘機の残骸。リンドバーグの機体とは無関係。

▲パラオ・アンガウル島に残るF4Uコルセア戦闘機の残骸。リンドバーグの機体とは無関係。

▲リンドバーグが搭乗したF4Uコルセア戦闘機(同型機)

▲リンドバーグが搭乗したF4Uコルセア戦闘機(同型機)

リンドバーグ、テストパイロットとして戦場へ

◆リンドバーグはユナイテッド社の委託でテストパイロットをつとめており

同社が製作していたF4Uコルセア戦闘機の性能テストにあたるため、

南太平洋戦線に向かった。 その背景には政争から離れ、一飛行士として

戦いたいという願いを秘めていたと伝わっている。

1944年、4月にF4Uコルセア戦闘機でアメリカ本土を飛び立ったリンドバーグは

ハワイを経てガダルカナルへ到着。3週間の間、同機で連日のように

ラバウル攻撃を繰り返した。 日本の航空機は壊滅し空戦の機会はなかったが

対空砲火を受けた。このとき42歳。

1944年6月、リンドバーグは今度はP-38ライトニングを操縦し

ニューギニア・ホランジア基地に着陸した。

「P-38の実戦性能向上テストがしたい」

階級章の無いカーキ色の軍服を着用した彼は、その旨上官に申し出るのだが

当初、上官は、このテストパイロットを気にもとめず 正体を知って驚いたという。

とはいえ、正体がわかったところで17年前の大西洋横断の英雄に

期待が持たれることはなかった。

それからリンドバーグは精鋭戦闘機隊「Satan's Angel」の一員として

戦場の空を舞うこととなるのだが、二度目のP-38搭乗にもかかわらず

その技量は完璧で、撃墜も記録し、上官は驚きを隠せなかった。

▲P-38ライトニング戦闘機

▲P-38ライトニング戦闘機

彼の活躍はニューギニア戦線では多くの兵士を高揚させたが

民間人であるリンドバーグが戦闘任務で飛ぶことは

まずいのではないかという噂が流れ始めたこともあり

その報せが本国まで届くことはなかった。 さらに、もし日本軍に撃墜でも

されたなら、 大戦果と報じられてしまうだろうし、処刑されるかもしれない。

そこで彼はオーストラリア駐留中のマッカーサー総司令官の元へ飛び

(旧知の仲だったらしい)直談判し、大ジェネラル閣下のお墨付きを得ることに

成功した。 彼秘伝のP-38の航続距離遠伸法が、マッカーサーをおおいに

喜ばせたと伝えられており それを伝授する代わりに「どこへ飛んでもいい」という

許可を得たのだった。

▲現在のパラオ・ペリリュー飛行場跡

▲現在のパラオ・ペリリュー飛行場跡

パラオ・ペリリュー上空でゼロ戦と対峙するリンドバーグ

◆パラオ、ペリリュー上空で、はじめて日本の零戦と対峙するのは

8月1日のこと。 ペリリューで上陸戦の始まる一ヶ月半前ということになる。

彼の編隊はP-38、5機から成り、海上で2機の零式三座水上偵を追っていた。

この水偵は第30特設根拠地隊附属水上飛行機偵察隊と推測されるが

この2機を仕留めた直後であった。

ペリリュー飛行場より迎撃してきた第201海軍航空隊のゼロ戦の猛追を受け、

リンドバーグは被弾、機体から 白煙を吐いた。スロットルを全開にして

ゼロ戦から逃げるが、低空での性能は ゼロ戦が上で振り切れない。

彼は最期を覚悟したが、運がよかった。 現れた味方のP-38がこの零戦を

追い払い、 撃墜を逃れた。危機一髪のところだった。

この後、8月13日にケニー将軍により飛行禁止が通達され

本国へ帰還するまでリンドバーグの戦いは続いた。

なお、サイパン・アスリート飛行場で鹵獲された、ペリリュー島邀撃でも

活躍した 第261海軍航空隊のゼロ戦【61-120号機】をテストパイロットも

リンドバーグがつとめている。

リンドバーグは戦後、来日し大阪万博にも姿を見せている。

2013年7月21日 (日)

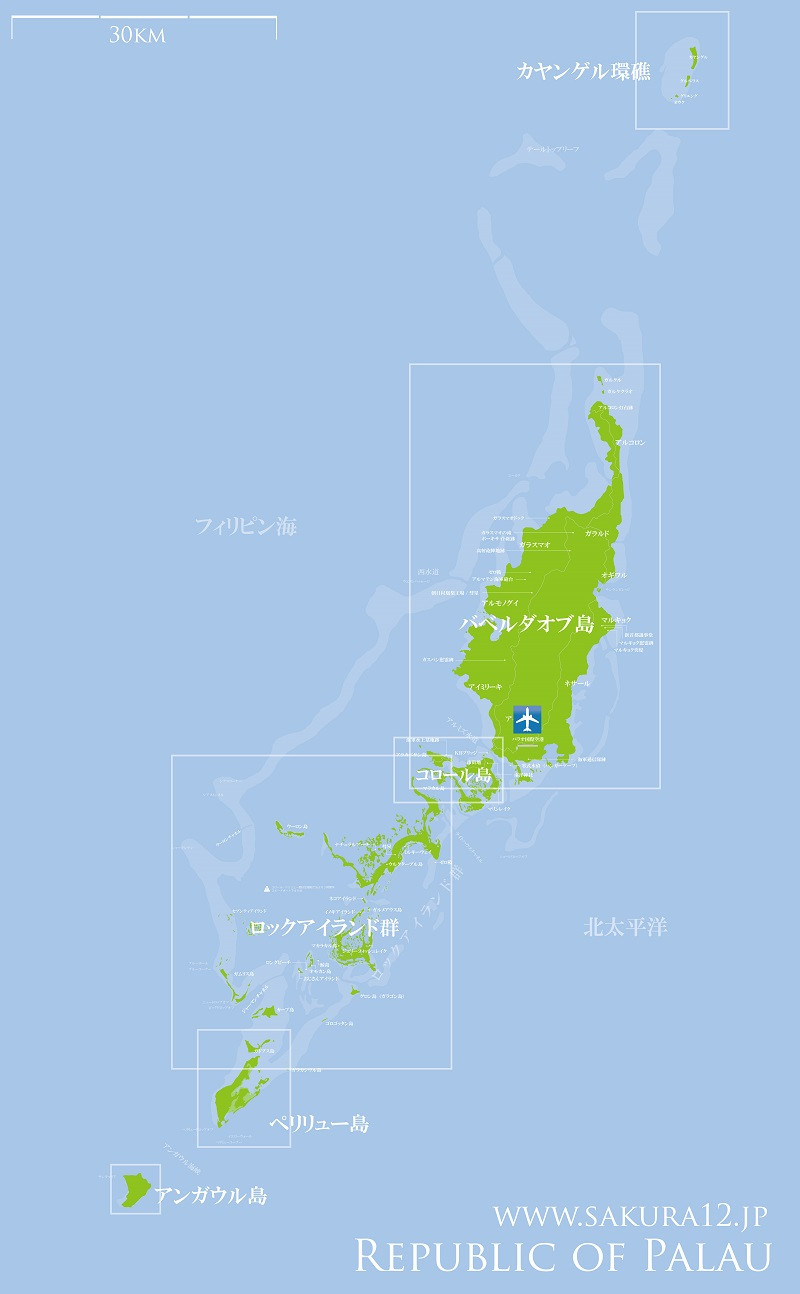

神龍特別攻撃隊~晴嵐のパナマ運河攻撃

このひとつ前の記事で

第一御楯隊の零戦が国籍マークのみを残して

真っ黒に塗られたことを書きました。それで思い出したことがありました。

国籍マークを書き換えて米軍の星のマークに塗り替えた例がありました。

アメリカのマークをつけた飛行機で出撃するとは、

搭乗員の悔しさは堪えがたいものだったでしょう。少し紹介します。

(第一御楯隊の場合は真っ黒に塗りつぶしたとはいえ国籍マークを

きちんと残しているので合法です)

◆昭和20年7月、パナマ運河攻撃を意図して出撃した

潜水空母「伊400」搭載の特殊攻撃機「晴嵐」搭乗員

高橋一雄さんの手記が光人社から出ています。

『神龍特別攻撃隊~潜水空母搭載「晴嵐」搭乗員の手記』

この本は戦記ものの中でも屈指で、おすすめです。

潜水艦の中の生活、たとえば潜水艦の中ではネズミが棲みついていて

皆に親しまれ、ネズミがいることは非常に縁起がいいんだとか

(何故か?本の中に書いてあります)

なんといっても偵察機搭乗員としての、細かい描写は

実にに貴重かつ珍しいものです。

この手記の最後のほう、いよいよパナマ運河攻撃に際しての記述ですが

一部を引用します。以下引用。

「第六艦隊司令長官醍醐忠重中将の指示により諸君に金

三百円を渡す。明日より四日間、軍港内で特別休暇を許可するから

充分に鋭気を養ってくるように」

と、達せられた。当時私が少尉の本俸で、月百二十二円だから

三百円は相当な金額である。搭乗員一同で相談の結果、この世の別れだ

盛大に使ってしまおうと、衆議一決した。

7月17日、四日間の軍港内休暇が終って艦に帰ると、

格納筒から晴嵐を引き出し、日の丸を消して米軍と同じ

星のマークに描きかえている。誰の命令だと聞いても誰も知らない。

誰かの入れ知恵を司令が許可したのだろうが、これは国際法に違反するし

卑怯なやり方だ。敵戦闘機には絶対つかまらないと確信している

私は馬鹿らしく、情けない限り

しかし一少尉の私が上級者の決めたことに反論できず、

私の乗る一番機のプロペラスピンナーに、大きなハートに

一本の矢が突き刺さる絵を描き「一殺必中」と文字を付けて

それとなく反抗の意をしめした。

引用おわり

結果的にパナマ運河へ辿り着く前に終戦を迎えるのですが

このような逸話もあったのですね。

第一御楯隊、第二御楯隊の碑-硫黄島摺鉢山山頂

硫黄島摺鉢山山頂に

「第一御楯隊」ならびに「第二御楯隊」の慰霊碑がある。

御楯(みたて)とは天皇陛下の盾、すなわち祖国の盾という意味である。

第一御楯隊は昭和19年11月27日に、

第二御楯隊は昭和20年2月21日に出撃、大戦果をあげ散華した。

第一御楯隊

第一御楯隊は第252海軍航空隊戦斗317の零式戦闘機12機

をもってサイパン島のアスリート飛行場に集結するB-29を

強襲、生還を前提とした攻撃隊であった。機体は識別用の国籍マーク

を除いて黒に塗られた。

この勇猛果敢な攻撃によりB-29炎上4、大破6の戦果をあげた。

強襲後はパガン島へ不時着、潜水艦で救出される作戦であったが

結果的に全機が失われた。

※なお、岩本徹三が第一御楯隊、大村謙次中尉の教官を務めており

短期間訓練にもかかわらず大きな戦果を与えたと後に回想している。

零戦隊とは別に、戦果確認用に「彩雲」2機が、前日の26日には

先発隊として海軍中攻機、海軍少尉搭乗の陸軍機、百式司偵が

出撃している。このため、第一御楯隊の碑の左側面には

「陸軍重爆隊」右側面には「海軍中攻隊」と刻まれている。

彩雲一機は帰還した。

なお、山頂の慰霊碑とは別に

第一御楯隊が硫黄島からの出撃前夜に過ごしたトーチカが

自衛隊基地内に現在も残されている。

▲黒一色に塗られた第一御楯隊の零戦

第一御楯隊で散華した搭乗員は次の通り。

第一御楯隊

零戦11機、昭和19年11月27日

サイパン・アスリート飛行場強襲において散華

◆大村 謙次 中尉(静岡)

海兵72期・大正11年生・22歳

◆小野 康徳 飛曹長(香川)

甲飛3期・大正10年生・23歳

◆北川 磯高 上飛曹(福井)

甲飛13期・大正12年生・21歳

◆住田 広行 一飛曹(大阪)

甲飛11期・大正13年生・20歳

◆東 進 一飛曹(滋賀)

甲飛11期・大正14年生・19歳

◆加藤 正人 一飛曹(山形)

甲飛11期・大正11年生・22歳

◆司城 三成 二飛曹(大分)

丙飛16期・大正13年生・20歳

◆新堀 清次 飛長(東京)

特乙1期

◆上田 祐次 飛長(神奈川)

特乙1期

◆高橋 輝美 飛長(香川)

特乙1期・昭和2年生・17歳

◆明城 哲 飛長(京都)

特乙1期・大正15年生・18歳

第二御楯隊

第二御楯隊は昭和20年2月21日、第601海軍航空隊

天山、彗星、爆戦(爆装零戦)をもって編成された特別攻撃隊で

香取基地を出撃、八丈島で燃料補給後、硫黄島東南東海上の

米機動部隊に体当たり攻撃を敢行。航空母艦二隻に大損害を与えた。

搭乗員は次の通り。

第二御楯隊

天山6機、彗星11機、爆戦6機、昭和20年2月21日

硫黄島周辺にて散華

◆村川 弘 大尉(新潟)

海兵70期・大正10年生・23歳

◆飯島 晃 中尉(長野)

海兵72期

◆桜庭 正雄 中尉(広島)

海兵72期・大正12年生・21歳

◆茨木 速 中尉(高知)

高等無線技術13期・大正12年生・21歳

◆佐川 保男 少尉(香川)

香川技13期・大正14年生・19歳

◆木下 茂 少尉(大阪)

関西大学13期・大正12年生・21歳

◆中村 吉太郎 少尉(石川)

中央大学13期・大正12年生・21歳

◆原田 嘉太男 飛曹長(鳥取)

甲飛2期・大正8年生・25歳

◆小島 三良 上飛曹(東京)

乙飛14期・大正12年生・21歳

◆石塚 元彦 上飛曹(山形)

甲飛9期・大正13年生・20歳

◆小石 政雄 上飛曹(神奈川)

甲飛9期・大正14年生・19歳

◆村井 明夫 上飛曹(大分)

甲飛9期

◆志村 雄作 上飛曹(山梨)

乙飛15期・大正13年生・20歳

◆岩田 俊雄 上飛曹(福井)

乙飛13期・大正13年生・20歳

◆青木 孝充 上飛曹(千葉)

丙飛10期・大正9年生・24歳

◆牧 光廣 上飛曹(広島)

乙飛16期・大正13年生・20歳

◆小松 武 上飛曹(高知)

乙飛16期・大正13年生・20歳

◆中村 伊十郎 上飛曹(千葉)

乙飛16期・大正13年生・20歳

◆窪田 高市 上飛曹(山梨)

乙飛16期・大正14年生・19歳

◆小林 喜男 上飛曹(山形)

乙飛16期・大正14年生・19歳

◆幸松 政則 上飛曹(大分)

乙飛16期・大正14年生・19歳

◆小山 照夫 上飛曹(香川)

乙飛16期・大正15年生・18歳

◆戸倉 勝二 上飛曹(三重)

乙飛16期・大正15年生・18歳

◆下村 千代吉 上飛曹(鹿児島)

乙飛16期

◆森川 博 一飛曹(京都)

甲飛11期・大正14年生・19歳

◆三宅 重男 一飛曹(岡山)

甲飛11期

◆池田 芳一 一飛曹(和歌山)

丙飛10期・大正10年生・23歳

◆大久保 勲 一飛曹(茨城)

丙飛11期・大正12年生・21歳

◆田中 武夫 一飛曹(滋賀)

丙飛10期・大正11年生・22歳

◆原田 章雄 一飛曹(熊本)

丙飛17期・大正11年生・22歳

◆稗田 一幸 一飛曹(福岡)

丙飛13期・大正13年生・20歳

◆鈴木 辰蔵 一飛曹(東京)

乙飛17期・大正14年生・19歳

◆伊藤 正一 一飛曹(宮崎)

乙飛17期・大正12年生・21歳

◆清水 邦夫 二飛曹(長野)

甲飛12期・大正14年生・19歳

◆叶 之人 二飛曹(北海道)

甲飛12期・昭和2年生・17歳

◆信太 廣蔵 二飛曹(秋田)

甲飛12期・大正14年生・19歳

◆川島 茂 二飛曹(長野)

甲飛12期・大正15年生・18歳

◆竹中 友男 二飛曹(兵庫)

乙飛16期・昭和2年生・17歳

◆長 与走 二飛曹(福岡)

丙飛11期・大正12年生・21歳

◆小山 良知 二飛曹(長野)

乙飛18期・昭和3年生・16歳

◆北爪 円三 二飛曹(群馬)

丙飛16期・大正11年生・22歳

◆和田 時次 二飛曹(群馬)

丙飛16期・大正13年生・20歳

◆岡田 金三 二飛曹(広島)

丙飛15期・大正10年生・23歳

◆水畑 辰雄 二飛曹(兵庫)

丙飛15期・大正13年生・20歳

◆川崎 直 飛長(宮崎)

特乙1期・大正14年生・19歳

硫黄島・栗林壕(兵団司令部壕)

◆栗林忠道中将の壕です。

正式には兵団司令部壕、通称栗林壕と呼びます。

上陸戦が始まると、栗林中将はこの中で作戦の指揮を執りました。

2013年4月、安部晋三総理大臣が遺骨収容の現場視察に訪れた

折、この栗林壕にも入って説明を受けました。

私は今回は壕に入らず、入口で拝礼したのみでした。

(中を明るくするには発電機を持ってきて動かさねばなりません)

◆私は、疎開前に栗林中将を見たという元島民の方のお話を伺いました。

次のような証言でした。

私は自分の家の離れを栗林中将に貸しており、当初はそれが誰であるか

わからなかったが、毎日にように、部下と思われる将校が訪れては

「〇〇中尉であります!ただいま着任致しました!」

などと、着任挨拶があった。中将はそれを籐椅子に座って聞いており

ああ、相当な偉い人なんだなと思った。

栗林中将は優しそうな表情の親父さんだった。

上陸戦が始まる前に、島民は内地、あるいは父島などに疎開をさせられた。

いずれは、戦争が終わって帰ってこられると思っていた。

北硫黄島、および硫黄島は戦争が始まる以前は平和な

島だったのですが、帰還は実現せず現在に至ります。

2013年7月19日 (金)

硫黄島 海軍医務科壕と白旗を掲げた軍医

硫黄島の海軍医務科壕です。

つまりは負傷兵のための病院です。

内部の壁面には菩薩様が掘り込まれており

お焼香の跡や、お供え物などがありました。

衛生隊や兵隊さんの遺留品も残されており

当時の凄惨な光景が想像できます。

まず、驚くのが壕の広さです。硫黄島の地盤は固く

壕といえば、腰を折って中腰で進めればまだ広いほうと言えます。

ところが、この海軍医務科壕は別格でした。

英霊に一礼をしてから内部へ入らせてもらうと

身長175センチの私でも立ったまま奥まで進むことができ

横幅も十分にあり、地面は平坦にならされていました。

現代の技術と機械を使って造られたトンネルと錯覚するほどですが

もちろん、戦争当時、ツルハシで掘ったものです。

この壕では次のような逸話があります。

◆米軍に包囲された守備隊の兵隊さんにはそれぞれ

自決用の手榴弾が配られました。

「生きて虜囚の辱めを受けず」という

当時の戦陣訓は最も有名です。

日本軍は捕虜となることを禁止しておりました。

※厳密に記すのであれば、少々、ニュアンスが違って

単純に禁止ではなく、捕虜になることは、最大の恥だ、といった概念です。

ただ、私がよくお話しする玉砕戦の生還者の方が

「日本軍は捕虜になることは禁止されていた」と何度も何度も

過去を思い出して仰っているので、ここでは禁止と記すことにします。

そんな風潮で、戦後、次のように公言した軍医中尉がいました。

「私は堂々白旗を掲げて、米軍に投降した」

彼は医者だから、生きるために治療をする。

しかし、せっかく生き延びた兵隊を、手榴弾自決で死なせることが

あまりにも忍びなく悲しかった。その旨を述べ、勇気を持って

白旗を掲げたと伝わっています。

投降して壕から出ようとしたとき

後ろから仲間に撃たれる可能性もあったでしょう。

汚名を覚悟で負傷兵を救った軍医さんのお話しです。

▲でかい!壕の前に自生する超巨大ポトスの葉です。

それから、

作家の笹幸恵先生の著書『女ひとり玉砕の島を行く』

の表紙写真はこの壕の前で撮影されたそうです。

2013年7月17日 (水)

2013年7月 9日 (火)

2013年7月 7日 (日)

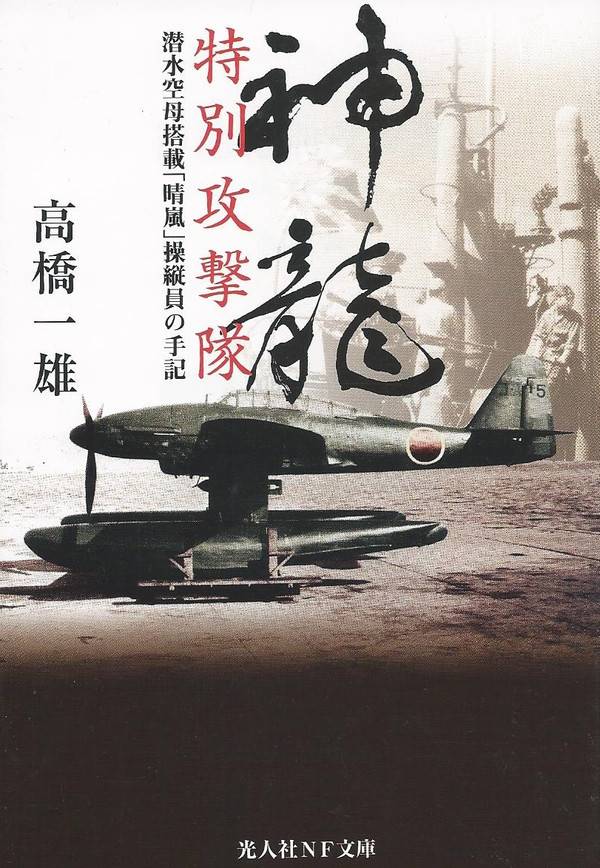

アンガウル灯台(丹下灯台)

アンガウル灯台(別名丹下灯台)跡に登りました。

アンガウル灯台は日本時代の建築物です。

実に美しい白亜の灯台で、青空に映え、 往来する船にとって

不可欠な存在でありました。

▲アンガウル灯台(丹下灯台)倒壊して逆さまになっている。

▲アンガウル灯台(丹下灯台)倒壊して逆さまになっている。

故に、真っ先に狙われたのもこの灯台です。

アメリカの艦隊による艦砲射撃で 根本から折れて倒れ、

そのままになっています。 私が座っている辺りが根本なのですが

よく見ると灯台の窓が確認でます。また、写真ではわかりにくいのですが、

谷底は深く、逆さまになった灯台の高さに驚きました。

灯台への道程。

周回道路を逸れて、脇道へ入ります。

石段が残されています。ここをのぼって行きます。

(この石段が当時のものかどうかは不明) 石段の向こう側には

日本軍の兵器の残骸やビール瓶 各種弾薬の薬莢などなど、

多くの遺物が残っていました。

▲灯台へ向かう途中石段をのぼる

▲灯台へ向かう途中石段をのぼる

この辺りは当時、南洋最古の「アンガウル大神宮」という

立派な御宮様が鎮座し、住民の暮らしと海の安全を

守っていました。神社としてはコロールの南洋神社より古いものです。

当時は人口が2500以上もいたのですから 神社も自然と必要となったのでしょう。

※私有地なので、立ち入る際は必ず許可が必要。

現在大神宮は、ほぼジャングルに帰し、倒壊した石灯籠のみが残ります。

なお戦後に建設された「新・アンガウル神社」なら周回道路沿いにあり

いつでも参拝できます。

▲戦後場所を移して新しく建て直された「新アンガウル神社」

▲戦後場所を移して新しく建て直された「新アンガウル神社」

ジャングルの草木を慎重にかきわけて行くと

灯台の土台(の一部)が残っていました。

▲灯台の土台の一部。さらに上を目指す。

▲灯台の土台の一部。さらに上を目指す。

このハシゴ、足をかけても大丈夫だろうか?

ボロっと踏み抜いたら怖いので安全そうな足場を探りつつ、

さらに登って行きます。

最上部まで到着。薄暗いジャングルを突き抜けて

一気に広い空が広がりました。西港から巴岬、磯浜までよく見渡せます。

サンゴ礁の浅瀬と外洋の境目が地図のように望め

とても気分がよかったです。また、蒸し暑いジャングルを抜けて

ここまで来ると風が実に心地よく、 沖からやってきた波が、遥か眼下の

岩にぶつかって砕け轟きます。

▲アンガウル灯台跡。現在の最頂部。

▲アンガウル灯台跡。現在の最頂部。

アンガウル島の最高地点は標高60メートルの「大平山」であり、遮る

ものはありません。ジャングルが開けていた当時は360度の展望

だったことでしょう。 10km北にはペリリュー島も浮かんでいます。

昭和19年9月15日、ペリリュー島で上陸戦が始まりました。 海は

アメリカの艦隊で埋め尽くされ アンガウル島の守備隊はその様子を

こうして見ていたのでしょう。 そして二日後の

9月17日、アンガウル島でも上陸戦が開始されました。

今はアメリカの艦隊も無い平穏な海です。

海の無い野州(栃木県)出身の兵隊さんも、こうして はるか南の孤島まで

来て海を見ていたのでしょうね。 そして二度と帰れなかったのでしょう。

玉砕戦となり、水も渇き果てた死の淵で ふるさと栃木の、澄んだ雪解け水を

思い浮かべて その中に泳ぐメダカを見つけて

「ああ、こんな水の中にメダカが さぞや冷たかろう」 と、手でその水をすくう

仕草をしながら、口にはこぶ。 そんな幻想を見ながら、多くの兵隊さんが

死んでいったそうです。 ジャングルにはまだご遺骨が眠っています。

下るほうが難しく大変です。ふたたびジャングルへ 慎重におりて無事に帰りました。