前日夜の天気図では等圧線の間隔が狭く、ずいぶんと荒れているようでした。

積雪の為、東北道の一部が通行止めです。

しかし、この機会を逃すと次はいつになるかわかりません。

もし、降雪著しいようであれば青森まで行かず、手前で妥協して

観光するという判断で見切り発車しました。

宇都宮を午前三時に出発し、仙台を通過する午前6時頃

ヘッドライトを消灯、天候はまだ曇りで、雪の気配なく速度はそのまま

順調に進み、道程半分の古川を過ぎる頃、この先の除雪が完了し通行止め

解除されたとの情報がビーコンに入りました。

午前9時、一関から黒い雪雲が迫り、白いものが舞うようになり

これがいよいよ吹雪となって路面も真っ白になったのは

松尾八幡平を過ぎ、東北道最高地点の竜ヶ森トンネル前後。

フォグランプを点灯させると、ここからは速度を半分以下に落として

ノロノロ進みます。

ところが八戸道は入り、太平洋側へ出るとお日様がこんにちは!

路面も乾いた状態。距離は近くても場所や地形によって

全然違うのですね。驚きました。ふたたび速度を上げると

終点の三沢へ向かい11時に到着しました。ここまで8時間、

休憩無しで一気に走り切りました。

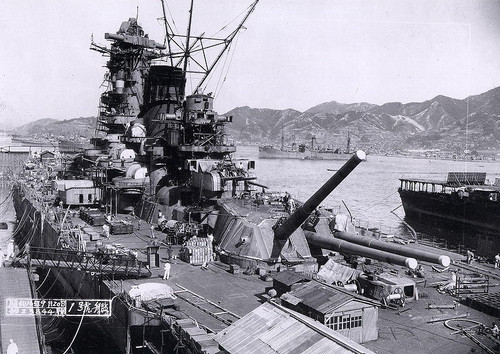

■三沢航空科学館

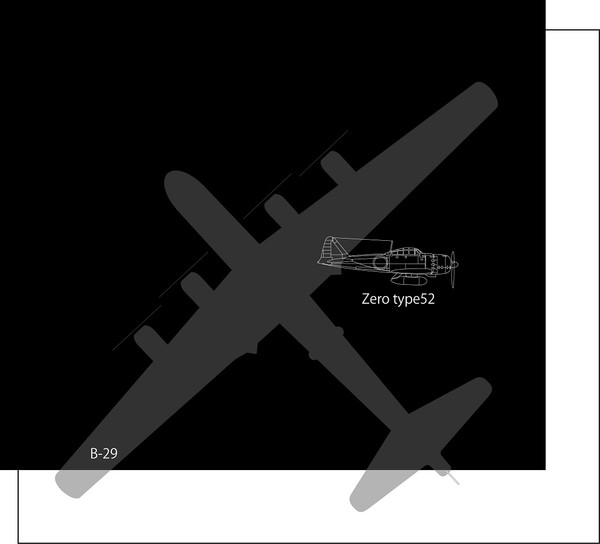

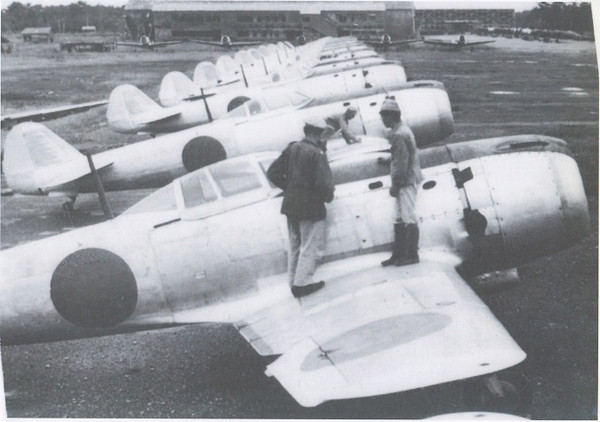

YS-11とゼロ戦を見学しました。

■六ヶ所村

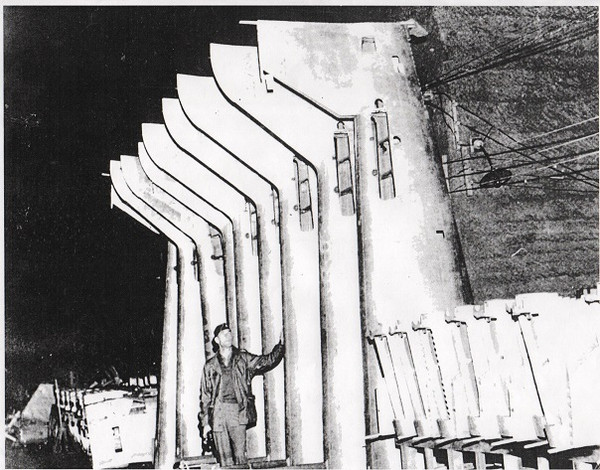

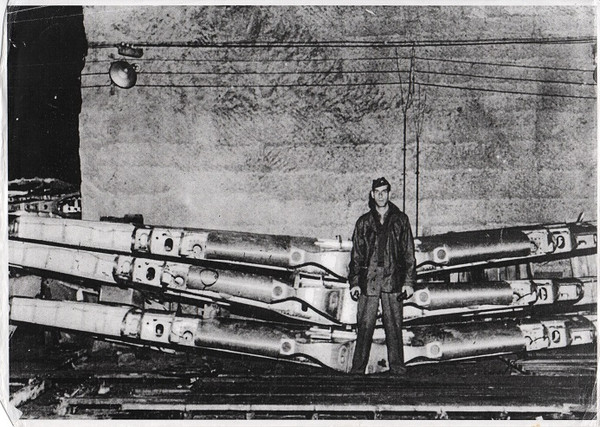

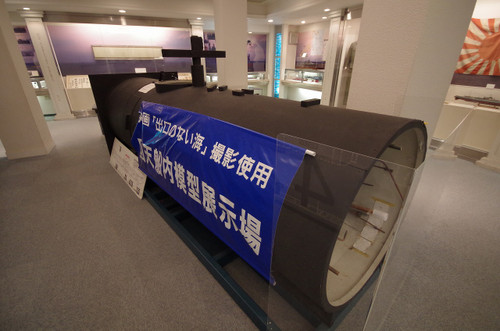

六ヶ所村には原燃の再処理工場がありますが、併設された資料館を見学できるのです。

14時に到着、30分見学しました。プルサーマルや使用済み核燃料

の廃棄行程を再現した大規模な施設です。もちろん全て模型ですが

実物大に出来ており、工場見学のようなものです。

綺麗な女性がガイドしてくれて、すべて無料です。

■酸ヶ湯温泉

17時までに八甲田山麓にある酸ヶ湯温泉に到着しなければなりません。

六ヶ所~青森は除雪されており、快適に進むことができましたが

八甲田山に向かい標高が上がるにつれて急激に

積雪が増してきます。 ノロノロと走行し、日帰り入浴の

営業時間ギリギリで 酸ヶ湯温泉に到着しました。

ここにはひば千人風呂という体育館くらいの広さに大きな湯船の

混浴があって、木造の内湯はとても風情ある素晴らしい温泉でした。

山奥まで来た甲斐があった!

すっかり暗くなった雪山をノロノロと下り、この日は青森市街に宿泊します。

■八甲田山雪中行軍遭難資料館と第五連隊ゆかりの地

今回の一番の目的であった幸畑の八甲田山雪中行軍遭難資料館をじっくりと見学します。

朝9時からなので、ちょうどその時間に参りました。

自分以外、誰もいない。大きな立体地図があって遭難の経緯を

とてもわかりやすく検証することができました。行軍隊は1、2キロにも満たない地帯

をグルグル一日歩いた末、前日の露営地に戻ってきてしまうなど、冬山の恐ろしさを

実感しました。それから行軍隊が着ていたコートを試着することができます。(背嚢もセットであります)

もちろん着てみました。とても薄くて、ぜんぜんあたたかくない!

行軍隊の苦労を知り、涙が滲みます。

資料館の裏側が雪中行軍隊のお墓です。

しかし墓石は頭まで雪に埋もれており

手前で黙祷するだけでした。

また夏にきちんとした形で慰霊に訪れたい。

県道をこの先、もう数キロ山へ向かって進むと田茂木野村があります。

遺体安置所があったところで、現在はリンゴ園、小さな祠(ほこら)が残っています。

小峠から先は自動車冬季通行止めです。今回は装備が

薄い上、仲間もいないので 無理はしないで、ここで引き返します。

ただし馬立場付近は、迂回して行く ことができるので、先に見てきました。

また夏に来たいと考えています。

■竜飛岬

竜飛岬へ向かいます。青森の市街地を出る前に、

国道4号線の終点を見てから 青森ベイブリッジを渡りました。

街を出ると津軽海峡線の貨物列車と並走しながら、陸奥湾岸道路を走ります。

外ヶ浜までは平坦で真っ直ぐな道の上雪もなく快適で、

そこから先は岬まで切り立った断崖の上を縫って行きます。

点在する漁村集落を通り過ぎ

竜飛岬は津軽海峡からの強風吹き荒れ、飛ばされそうな勢いでありました。

『津軽海峡冬景色』の石碑があり、赤い釦を押すと同曲が大音量で

流れます。大音量と噂には聞いていたので、少しは構えていたのですが

予想以上に大きな音だったので驚きました。誰もいなかったので思う存分

津軽海峡冬景色を歌いました。風に飛ばされそうになりながら。

北海道を望みます。はるばる自宅から陸路でやってきて今、眼前に

北海道が在る。繋がっていることを実感し感動が込み上げて参ります。

海底トンネル資料館を見学しました。この寒い時期、他に客はいなくて

受付の方が暇そうでした。

青函トンネル工事殉職者の慰霊碑に黙祷。

青函トンネル入り口公園に立ち寄ります。

ここが青函トンネルの入り口。列車はここから海底へ潜り出口は

北海道なのだと想像すると、また感動が込み上げて参ります。

岩木山を見上げながら広大な田園の津軽平野を走り

鰺ヶ沢から日本海へ抜けます。五能線と海岸を並走、

この辺りで名物犬わさおくんが軽トラックの荷台に乗って

走っているところを偶然に目撃しました。千畳敷を通過する頃

日本海に夕日が沈み、強風吹き荒れ春まだ遠い冬の日本海。

誰もいないが、そういった風情が好きです。

■不老不死温泉

黄金崎不老不死温泉へ到着。竜飛で30分間の見学時間を除くと7時間走りっぱなしでした。

ここはシングルのベッドルームがある温泉宿です。

しかし、宿の計らいでアップグレードしてくださり、同じ料金で広い和室に

通してくれました。嬉しいのですが一人では広すぎてなんだか落ち着かない。

ここで楽しみにしていた海沿いの混浴露天風呂に入りました。

吹きさらしで、とても寒いのですが眺めだけは最高です。

ここまで海に近い温泉は全国でも稀かもしれません。

北海道の知床にも似たような温泉がありましたが、それ以来かもしれません。

左手に白神山地の山々、右手に激しい波砕けて真白く泡立つ日本海に挟まれ進みます。

能代から内陸へ、田園地帯を抜け北秋田、大館を経由し十和田ICから帰路東北道へ。

■天童

しかし、そのまままっすぐは帰りません。8時間休憩無しで走り続け

村田JCから山形道へ折れ、天童を目指します。

天童はラフランス(洋ナシ)と将棋で有名な町です。

将棋が好きな方なら、駅前の将棋資料館や街頭の詰将棋、巨大駒のオブジェなど

実に楽しめるところです。とくに将棋資料館の摩訶大大将棋に驚かされたり

駒のひとつひとつ、芸術的書体を眺めていると、本当に美しく飽きず

街頭詰将棋の前に立っていると「それ、わかりますか?」と通りすがりの地元の方に

話しかけられたり、楽しいところでした。天童公園は桜の名所で、これが満開になる頃

甲冑を纏った駒たちを、やぐらの上のプロ棋士が動かし、対局を行う人間将棋が催されます。

公園には巨大な将棋盤とそれを上から見やすいように観覧席が設けてあり

春にまた訪れたいと思いました。

■帰路

16時30分に帰路に着きました。天童から自宅まで残すは260kmです。

ところが福島西-本宮12km2時間の震災復旧による工事渋滞。福島西で一旦高速を降り

一般道を迂回するものの、こちらも大混雑で抜け出すのに2時間半かかりました。

天童から休憩無しで走破し、23時に自宅へ到着しました。

■タダだったので

3月いっぱい東北の高速道路がタダだっていうのでツーリングを

強行しましたが、東北の春はまだ遠く、どこへ行ってもお客さんは少なかったという印象です。

お気に入りの演歌を流しながら冬のみちのくを旅するのも、これはこれであじわいあるものですが

被災地の観光活性化策としては中途半端すぎますし、一般のお客さんは雪道は敬遠するでしょう。

春からタダとはいかなくても割引など適用してくれたら良いと思うのですがどうでしょう。

■総走行距離1785km(内高速1134km一般道651km)

使った燃料188リットル

平均燃費9.4km-最後の渋滞と積雪がなければもっと伸びたはず。

乗車合計時間35時間半(一日あたり11時間半)

宇都宮 - 三沢 - 六ヶ所 - 酸ヶ湯温泉 - 青森

0300 1130 1400 1700 1900

1230 1430 1730

青森 - 八甲田 - 竜飛岬 - 不老不死温泉

0830 0900 1300 1830

1100 1330

不老不死温泉 - 白神山地 - 大館 - 十和田IC - 仙台 - 天童 - 福島西 - 本宮 - 宇都宮

0700 - - 1030 1300 1500 1830 2100 2300

- - 1630 - -

三日間で東北六県を走破しました。

三日間で東北六県を走破しました。

総距離は1785kmです。(内高速1134km一般道651km)

使った燃料は188リットルで平均燃費9.4kmでした。

乗車時間は35時間で一日あたり11.6時間運転したことになります。

三沢~六ヶ所村~青森~八甲田~竜飛岬~白神山地~十和田~仙台~天童~福島の経路でした。

概要は以下の通りです。

■八甲田山

雪中行軍遭難資料館(幸畑陸軍墓地)見学・慰霊

その他、第五連隊ゆかりの地を訪れる。

■三沢航空科学館

特別展示のゼロ戦とYS-11の見学

■六ヶ所村

原燃PRセンター見学

■竜飛崎 (青森)

海底トンネル資料館見学

海底トンネル入口公園に立ち寄る

石碑の前で『津軽海峡冬景色』を唱歌。

対岸の北海道を見る。

(見るだけ)

■不老不死温泉、酸ヶ湯温泉に立ち寄る。

(いずれも混浴)

■天童将棋資料館の見学(山形)

天童の街探索、街頭の詰将棋を楽しむ。

写真は八甲田山麓にて。