2011年9月 6日 (火)

2011年8月28日 (日)

ベントー

お昼ちょうどに出たので、お腹が空いてきました。

ペリリューまではまだまだ時間がかかります。でも心配いりません。ダイジョーブ(パラオ語)です。

定期船に乗るときは弁当が要らないのです。(こんなことを本気で書いたら怒られそうですが)

なぜなら、乗り合わせた他のオキャクサン(パラオ語)がいろいろとくれるのです。

今日もドリンクやビールに始まり、菓子、ベントー(パラオ語)

シャコのサシミ(パラオ語)を貰ってしまいました。ありがとうございます。

丁寧にお礼を述べていただきました。特にサシミは実に美味しゅうございました。

※今回はパラオ語を四つ紹介しました。「ベントー」はそのまま、弁当のことです。

「サシミ」は刺身、「オキャクサン」はお客さん、「ダイショーブ」は大丈夫という意味です。

私のような、なりの外国人は、定期船の中でも目立ちます。

船は退屈なので、乗客が必ず話しかけてきます。

ベントーのお礼に、日本の話など、すると、とても喜ばれます。

パラワンは日本の話に興味津々なのです。

ここで、くだらないバカ話をしても大いに結構なのですが、自身が日本人であることを

忘れてはなりません。この船の中で、私は日本代表なのです。

日本人らしく相手を尊重して礼儀正しく振舞うよう心がけています。

ただ、気をつけてもらいたいのは、よくハッパ(マリファナ)をすすめてくる輩がいることです。

その場合はもちろん毅然とした態度で断りましょう。

カジキ

ブリッジに掲げられているのはアンガウル州旗。

ロックアイランド内の航行は続きます。

海は穏やかですが、エンジンの大きな音がウォンウォン体にまで響きます。

排気管の位置が悪く、排気ガスの匂いが散らずに船内を漂い、これがけっこう堪えます。

・・・ん?何やら、船尾のほうが騒がしい。

直後、ストンとエンジンが止まりました。海上で故障かと思い、焦りました。

しかし、そうではなかったのです。事の正体は

船尾に垂らせれた釣り糸が、ピンと張り、それが右へ左へ暴れ始めたのです。

それを引く屈強な男性がいます。こんな形で釣りをしているとは予想外でした。

定期船ですから、定められた本来なら航路を航行しなければならないのですが

(それが最短距離でもあります)魚の多い海域を選んで大回りしているのです。

長い格闘の末、ついに往生したか、釣り上げられたのはでっかいカジキ!!

周りは歓声を上げています。鋭い角が光っていましたが、それが危険らしく

真っ先に切り落としていました。

キャプテンがそれを見届けるとエンジンを始動し、また穏やかな航行を再開しました。

ふたたび釣り針にエサがつけられ、船尾から海に垂らされました。

次へ

2011年8月27日 (土)

ブリッジへ

階段を上って、ブリッジ(操舵室)へやってきました。お邪魔します。

この船のキャプテンです!

定期船は、気軽にブリッジへ行けて、出入りも自由なのであります。

ブリッジ内には長椅子が据え付けてあり、そこで横になって

グーグー寝ているオキャクサン(パラオ語)もいました。キャプテンの隣では

おばさんが何か食べてますね。

眺めが最高です。潮風を浴びて気持ち良い。

ペリリューまではリーフ内を航行するので、ほとんど揺れません。

水面を見てください。凪いでいます。

両舵、前進強速~!よ~そろ!!

そうだ。唯一揺れるのは、観光客のスピードボートが側を追い抜いて行くときです。

スピードボートがかき分けた波がうねりとなって、やってきて、こちらの横っ腹を叩きつけます。

スピードボートならペリリューまで1時間。

この定期船はのんびり、ゆっくり、3時間かかります。

次へ

抜錨

時刻は12時ちょうど。いよいよ抜錨です。

画面右側に停泊している船が後を追って出航するペリリュー行き、

いま私が乗っている船がアンガウル行きで、岸を離れたところです。

※紛らわしいので一応記しておきます。

私が乗っているのはアンガウル行きの船ですが、日によって途中ペリリューに寄るので

今回はそれを利用してペリリューで降ろしてもらいます。

■定期船スケジュール

ペリリュー行き、週に2往復(14時出航)

アンガウル行き、週に1往復のみ(12時出航)

いずれも片道5ドル

(2011年6月現在)

ですから、定期船のみでアンガウルへ行きたい場合は最低でも一週間の滞在が必要と

なってしまいます。

それに加えて、最近はいずれの船もエンジンの不調を抱えていて

欠航や延期になることも珍しくありません。

ああ、そうだ。この船には

救命胴衣が無いので、泳げない方は覚悟を決めましょう。

次へ

2011年8月25日 (木)

マラカル波止場

ここはマラカルの波止場です。ここからペリリュー、アンガウルへの定期船が出ています。

運賃は片道5ドル。

スピードボートも良いのですが

ローカルが集う定期船に乗って楽しむのも醍醐味です。

出航前の様子です。たくさんの物資を積みます。これはぜんぶビール。

パラワンはビールが大好き。

これはバドライトですけど、日本の「アサヒ」も人気ですよ。

こんなお客さんも。

出航前の波止場はとても賑やかです。

用はないけど見にくる人も多くいます。

荷物の隙間に設けられた座席に座って、出航を待ちます。わくわく。

次へ

歴史に埋もれたエースパイロット「江馬友一」 その実力は岩本徹三を凌ぐ

日本の最たるスコアの撃墜王といえば、岩本徹三さんが有名です。

しかし、もっと凄いパイロットがいたのです。

歴史に埋もれてしまったエース「江馬友一」さんです。

撃墜数というものは、偵察機や爆撃機、戦闘機でも旧式のF4Fワイルドキャットなど全て含み

ゼロ戦が最も活躍したときに記録されたものが多いでしょう。

しかし、新鋭機のF6Fヘルキャットが戦線に登場するようになってから、ゼロ戦も

苦戦の連続で、劣勢に追い込まれていきました。

圧倒的性能の差から、ゼロ戦がF6Fを撃墜するのは至難でありました。

しかし、江馬友一さんは、劣勢をものともせず、F6Fを一度に2機も撃墜した記録がありました。

もちろん岩本徹三さんだって屈指のエースに間違いありませんが

そういった意味で、単純にエースパイロットはスコア(数)だけでは語れないのです。

江馬友一さんは、温厚な人柄で、生涯、自身の撃墜数を自慢するようなことはありませんでした。

一説によると、岩本徹三の撃墜数を上回っていたとか。

たぶん、江馬さんは、こうしたことを書かれるのはお好きでないと思います。

ですが、坂井三郎さんや岩本徹三さん意外にも、歴史に埋もれてしまった、

凄いエースパイロットがたくさんいたことをわかってほしいのです。

江馬友一さんの戦いの記録はこの本に詳しく記されています。

久山忍著『蒼空の航跡』です。

この本、戦記ものにしては、とてもわかりやすく小学生でも読めるのではないでしょうか。

ですから、大人の方でも、戦記ものの入門に最適です。

ゼロ戦パイロットの今泉氏(特攻隊の生き残りとも言えます)の証言を作家の久山氏がまとめたものです。

飛行機操縦のいろはから、航空作戦の基本、戦地での過ごし方やパイロット視点での当時の心境など

その都度わかりやすく解説しながら書かれています。坂井三郎や岩本徹三よりも凄い、けれど死んでしまった

名も無きエースパイロットが数多く登場します。

こういう人たちが死なずに生き残ってくれたら、どんな日本になったんだろうなぁと思いを馳せています。

2011年8月21日 (日)

激戦のオレンジビーチ

81師団モニュメント(千人墓地)の位置から海岸に

下りてきたところがオレンジビーチにあたる。

オレンジビーチの由来

オレンジビーチの名の由来は上陸した海兵隊のコードネームで

長い砂浜を区切って、オレンジ1から3、ホワイト1、2と各隊が受け持ったため

上陸地点がそのままビーチの名前として残っている。

北方がホワイトビーチである。

戦闘で浜が血に染まり、オレンジビーチとなったというのは

名の由来としては俗説であるが、血で染まったのは事実は間違いない。

Dデイ概要

9月15日のDデイ(ドックデイ/上陸戦当日の意)では

海岸線北側よりホワイト1、ホワイト2、オレンジ1、オレンジ2、オレンジ3

と上陸部隊毎に区分けされた名称がそのまま残る。

上陸部隊は水陸両用戦車を先頭に、海兵第一、第五、第七連隊の

五個大隊からなる総員4500名が上陸、さらに三個大隊が加わり、

最終的には8000名の部隊が上陸したが、猛烈な水際からの反撃に、

上陸第一波はほとんど全滅し、退却。その後の波状攻撃で辛くも

橋頭堡を確保したが上陸戦を含む初期の戦闘で師団戦力の60パーセント超

(戦死、もしくは負傷による戦闘不能の割合)を失った第一海兵師団は

事実上壊滅した。第一海兵師団はもっとも歴史が古く、歴戦精鋭を誇るが

現代に至るまで師団が壊滅した例はこのペリリュー戦のみである。

ノルマンディー作戦を超える死闘

また、ペリリュー島上陸作戦時における上陸部隊の死傷率は

ノルマンディー上陸作戦のオマハビーチを越える激しさであった。

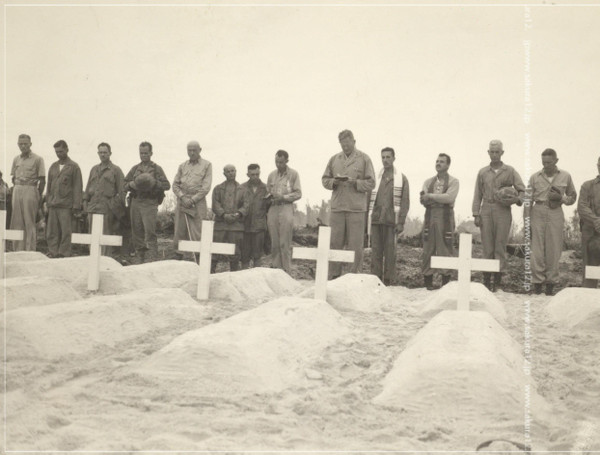

米陸軍81師団のモニュメントがあるこの近辺は

オレンジ2にあたり、上陸戦後、多くの十字架が砂浜を埋め尽くし

戦死者の多さに埋葬作業が追い付かない状態であった。

十字架はあらかじめパヴヴ島で工兵隊が制作し名目上、船のバラストとして

輸送されたが実際に数多くが埋葬用に使われる運命となった。

敷地の北側には残る建物の跡は教会の壁である。

戦闘経過

昭和19年9月15日

長きにわたる熾烈なペリリューの戦いがここに開始された。

上陸したのは海兵隊の中で最も著名かつ歴戦の

精鋭第一海兵師団(ファーストマリーン)で、兵を率いるルパータス少将は

この戦いは2、3日で終わるだろうと訓示を述べた。

2か月以上に及ぶ、泥沼の戦いになると、だれが予想したであろうか。

執拗な艦砲射撃と空爆により、ペリリュー島のジャングルを焼き払い

丸裸した米海軍は、まさか日本兵が生き残っているとは予想していなかった。

中川大佐率いる水戸歩兵二連隊ならびに

高崎歩兵十五連隊の群馬県片品村出身の28歳、千明(ちぎら)武久大尉

がこれに応戦した。どの兵も大陸戦線からの古強者ばかりで

火器の扱いも、戦場での肝の据わり方も、当時の最精鋭だったと言っても

過言でない。精鋭同士の対決であった。

今まで静まり返っていた海岸線から日本兵が現れ、いっせいに火を噴いた。

今までの艦砲射撃は日本守備隊にほとんど損害はなく、彼らは深く掘り下げた

壕に息をひそめていたのだ。

・天童砲兵隊の神業

山岳部の陣地からは、こちらも精鋭天童砲兵隊の砲弾が発射され

上陸用舟艇に正確に命中。火柱が上がった。

天童砲兵隊の陣地は山岳部のくぼみにあり、直接の照準はできない。

放射線状に上陸部隊を狙ったものと推測される。

第一海兵隊の全滅

これに混乱したのが第一海兵隊だった。

「ジャップは死んではいない!」

▲海岸線に釘づけになる第一海兵師団

猛烈な水際からの反撃に、上陸部隊は

次々に撃破され、師団戦力の60パーセント超を失い

(戦死、もしくは負傷による戦闘不能の割合)

事実上の全滅判定が下された。

米国海兵隊が全滅した例は後にも先にもない。

ペリリューの戦いのみである。

米軍にも陸海軍のそれぞれプライドがあり、陸軍81師団に応援を要請するまで

時間を要してしまったのも一因ではある。

沖までリーフが形成されており、遠浅の海岸の波はとても静かな砂浜である。

画面奥がホワイトビーチ。

米軍側から見たペリリュー島上陸戦

水陸両用戦車隊の死闘を見る