中山の麓に眠る短砲と水陸両用戦車「LVT-A1」

中山の短砲

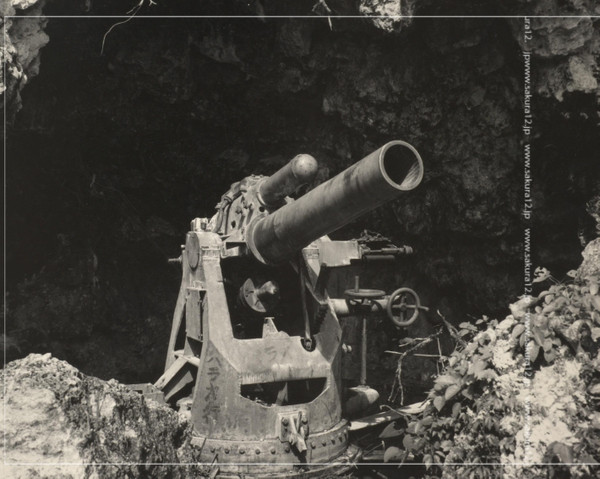

ペリリュー島、中山(なかやま)麓に眠る短砲です。

正式名称「海軍短二十糎砲(短20cm砲/たんにじゅうせんちほう)」

もともとは艦船用でしたが、陸揚げされ据え付けられました。

度重なる空襲で周りを守り囲む岩盤を削られましたが

最後まで持ちこたえ、現在でも原型を維持した状態で見ることができます。

▲占領直後の中山短20糎砲(昭和19年)

すぐ近くには、守備隊の弾薬庫洞窟や米軍による

日本人捕虜収容所の鉄柵跡と 水陸両用戦車が残されています。

米軍 水陸両用戦車LVT-A1(アムタンク)

この水陸両用戦車は米第一海兵隊の

LVT-A1でこのシリーズの戦車はアムタンクと呼ばれ、ここペリリューはもちろん

クエゼリンをはじめ、ガダルカナル、アリューシャン奪還、マリアナ、沖縄など

多くの太平洋戦線で用いられ上陸支援に大いに活躍しました。

37mm砲と250馬力エンジンを備えたこのLVT-A1は

510輌が生産されています。

アムタンクを迎え撃った日本軍速射砲兵の回想

これを迎え撃った、日本軍元守備隊(速射砲隊)の方のお話によると

M4戦車は固かったので徹甲弾を用いて擱座させるのがやっとであったが

このLVTは装甲が薄いので、一発で撃破できたと回想していました。

狭い通路に一列になっているところ、先頭の戦車を狙うと大混乱となり

弾薬が尽きるまではずいぶん、持ちこたえたというお話でした。

なお、ここにあるLVT-A1の右舷後輪は今でもベアリングが生きていて

手で回すことができます。戦車の反対側(左舷)スペースを挟んで茂みの中が

捕虜収容所跡で現在も鉄柵が残っています。

第一海兵隊最悪の日~アムタンクの上陸戦