日本の飢餓を救ったアンガウル島の燐鉱

◆昭和18年、アンガウルの主要産業は燐(リン)の採掘で、

南洋拓殖株式会社が主幹となり年間7万トンを産出、最も繁栄を極めた。

島から採掘された燐は主として畑の肥料とするため

内地へ輸送され、この小さな島、アンガウルが

多くの日本人を飢えから救ったがその功績はほとんど知られていない。

▲今はジャングルに帰した、大コンベアー跡。

静かなアンガウル島にかつての大繁栄を見る

◆戦火に巻き込まれる以前(昭和18年)の

アンガウル島人口は2618人であった。

(内訳は日本人1325人 朝鮮人539人 パラオ人754人)※1

これはペリリュー島の1050人より多い。ペリリューには南洋興発

株式会社の採掘する燐鉱が在ったがアンガウルよりずっと

規模の小さいものであった。

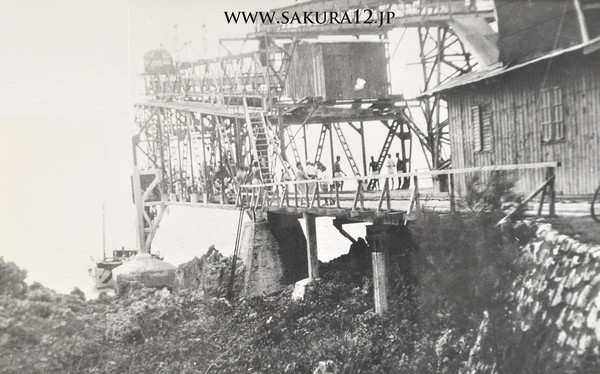

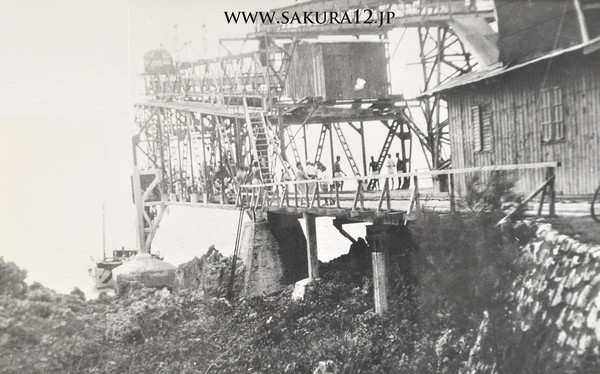

▲戦前~戦中のアンガウル大燐鉱

◆当時、西港にはオートコンベア(燐鉱積込用桟橋)があり

(鉄製・積み込み能力 250トン毎時、1トン起重機×2)

そのほか、港湾施設として船舶係留用ブイ四個、

アンガウル灯台(別名丹下灯台) と

東北港、東港にも桟橋があり舟艇の達着が容易であった。

▲リン積載場跡。

農作物の自給自足は、困難だったが※2

豊かな燐鉱産業の対価により、パラオ本島より食糧を輸送していた。

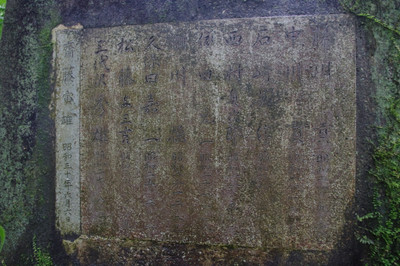

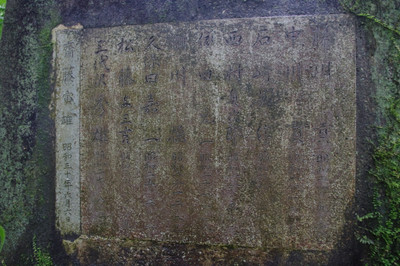

▲殉職社員の碑。日付に注目。

西港に面する集落はサイパン村と呼ばれ

現在のダウンタウンである。ここには 郵便局、警部補派出所

(税関事務を取り扱う)、アンガウル医院、国民学校、公学校、

郵便局所属の無線通信所、南星寮、そしてアンガウル大神宮が鎮座した。

◆燐鉱は上陸戦直前まで操業が続けられ

間も無く作業員と住民はパラオ本島へ強制疎開、

玉砕戦ののち、米軍監視のもと民間人が戻り、採掘が再開された。

▲アンガウルの小路を行く。沖にペリリュー島が見える。

▲現在のアンガウル港。

M4シャーマン戦車が波に打たれる。

▲アンガウル港

▲周回道路、ガジュマルの門。二本のガジュマルが道路脇から

生えて、中央で合体したもの。

▲ジャングルに眠るM4シャーマン戦車

※1、戦史叢書中部太平洋陸軍作戦 45頁、55頁

※2、ドイツ人の持ち込んだサルが野生化し大繁殖した結果、

農地を整備しても全て荒らされてしまった。現在も状況は同じである。