▲水戸山と千人壕入口

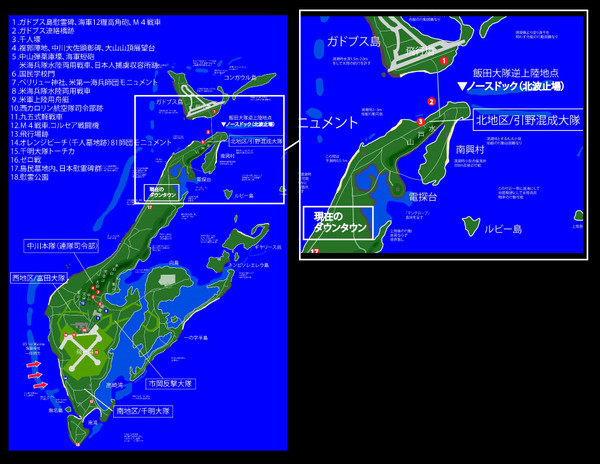

◆水戸山陣地

水戸山に掘られたこの深く複雑巨大な壕は高度に要塞化されており

ビルの三階から四階建てに相当し文字通り一千名の兵力が潜んでいた。

そのため一度無力された陣地が何度も復活し、海兵隊を悩ませたほか

上方の洞窟口より地上の海兵隊に対し執拗な攻撃が加えられた。

◆トンネル工事のプロによる陣地構築

この洞窟陣地はガドブス飛行場建設で動員された炭鉱、土木建設関係者が

徴用された海軍軍属で編成された海軍第214設営隊と

トンネル構築のプロである海軍第三隧道隊が築いたもので

海軍の豊富な資材と海軍軍属の尽力に依るところが大きい。

床板を張り巡らせたほか、発電機、空調まで備え、

さらにこの水戸山の地下を貫いて南洋興発工場と連絡が可能であった。

陸軍は陣地構築において、海軍の協力を拒まれ、

人力による手作業に頼らざるを得なかった。

南部に構築された陸軍陣地との違いは歴然である。

◆混成部隊の戦いと統制の欠如

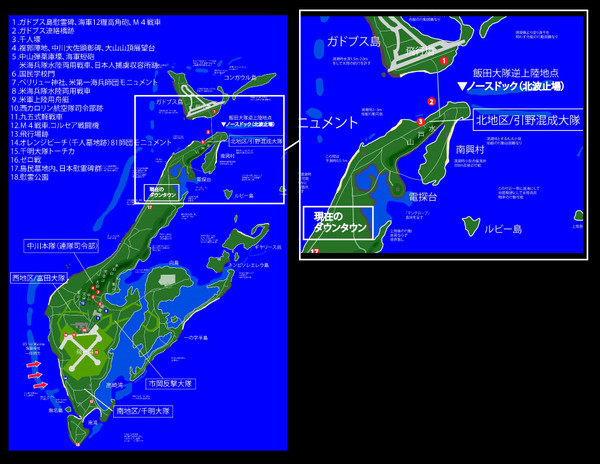

この陣地を有する北地区の守備を担うのは

独立歩兵346大隊で、兵員の大部分が海軍の航空要員や

土木従事の軍属であり、正規の陸軍兵士でないため戦闘能力と

統制が欠けていた。

それらをまとめる大隊長は予備役上がりの

引野通広少佐53歳であった。

◆水戸山陣地の玉砕

9月23日夕刻から戦車を伴い、浜街道を北進する

米軍に対し、引野大隊は地形を活かし反撃を試みるが

被害が続出。戦闘経験の浅い大隊は存分に

力を発揮できず、25日、中之台を南北から挟撃を受けた

大隊は大山付近に布陣する中川大佐との連絡系統を遮断された。

その後も洞窟陣地より抵抗を続けたが

10月2日、引野大隊長が戦死。北部守備隊はついに玉砕した。

米軍はその後も幾度となくこの巨大な水戸山陣地に対し掃討戦を行ったが

洞窟の全てを掌握し、最後の日本兵を倒したのは翌年2月のことであった。

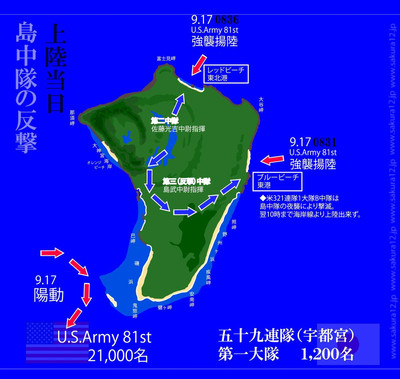

◆戦闘経過

9月23日夕刻

米軍は浜街道を前進し

ガリキョク南方へ進出。

同地守備の独歩346大隊の前田中尉指揮する

第二中隊はツツジ、前田山陣地でこれを撃退。

前田山からの重火器の猛射を浴びせ阻止したが

米軍は戦車十数両と艦砲射撃支援のもとに

攻撃を再開

24日午後ツツジの一部が奪取された。

引野大隊長は予備隊を投入し浜街道沿いに逆襲を敢行し

陣地を奪回。夜襲を準備中敵に発見され集中射撃を受け

被害続出。

これに基づき、引野少佐は予定の計画に基づき

水戸山と中之台を確保することを決心した。

25日午後以降

米軍の新鋭一個連隊が進出し無線電信所を夕刻に奪取。

中之台を南北から挟撃。ついに北地区隊と中央山地に布陣する

第二連隊主力は遮断された。

9月26日、米軍は浜街道から水戸山西方を北進し

ガルコル桟橋付近まで切迫したが

これを待ち構えていた中村中尉指揮の第三中隊、

歩兵砲および砲兵中隊が反撃し敵を混乱に陥れたが

物量で押され

27日には水戸山の地下坑道陣地を除く大部分が

奪取され、10月2日頃、引野大隊長が戦死

北部守備隊は玉砕した。

◆ガイド

ノースドックで船をおりてすぐ、目の前に広がる山脈が水戸山です。

水戸山の麓に「千人壕」と呼ばれる長大な壕が残っています。

現在は、少しだけ中に入って見学することができます。

(ただし、見学の際は必ずガイドとともに行動し、絶対に単独で

奥まで行かないでください。遭難の恐れがあります)

当時、ペリリュー島には燐を採掘する

南洋興発株式会社という民間会社がありました。

ペリリューの北部は南洋興発の拠点であり、南興村と呼ばれました。

この人たちは、トンネル掘削のエキスパートであり、故に長大な

地下要塞を築き上げ、ペリリュー島が

戦火に巻き込まれ、軍属として籠城することになりました。

ここでは引野通広(ひきのみちひろ)少佐が

独立歩兵346大隊の指揮し、戦いました。

芸者久松の噂が生まれたところでもありますが

その真意はさておき、南部を守備した生粋の兵と

比較し、こちらは軍属を含む、臨時編成の混成部隊でしたので

引野少佐の指揮は極めて困難だったと推測されます。

引野少佐は予備役の期間が長く、直前まで内地で教練などを

務めていましたが戦局の悪化により、急遽最前線ペリリューへ

送り込まれました。このとき少佐は53歳。

引野少佐率いる混成346大隊は、南部より進攻する米軍を

果敢に食い止め続けるも

ついに10月2日、引野大隊長は戦死し、

米軍はペリリュー北部を制圧しました。

飯田義栄大隊長のおはなし

なお、最北端のガルコル波止場は

飯田大隊が逆上陸を敢行した地点です。

飯田大隊長は最後まで戦い抜き、中川大佐とともに玉砕しています。

戦後(昭和44年)飯田義栄大隊長のお母様が慰霊に訪れ

「せがれのために、大勢の方が亡くなって申し訳ない」

と、涙しました。そのときの写真も残っています。