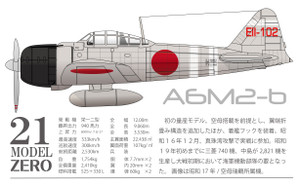

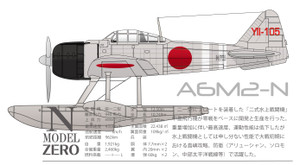

零戦21型/二一型

零戦二一型(21型)は、零戦初の量産モデル。空母搭載を前提とした

翼端折畳み構造を追加したほか、 着艦フックを装着。昭和16年12月、

真珠湾攻撃で実戦に参加。昭和19年初めまでに三菱740機、中島が

2,821機を生産し、大戦初期において海軍機動部隊の要となった。

参考画像は昭和17年、空母瑞鶴所属、岩本徹三機。

零戦21型 【零戦二一型諸表】A6M2-b

発動機/栄一二型 離昇出力/940馬力 上昇力/6000m/7分27秒

最高速度/533km/h 巡航速度/300km/h 航続距離/2,530km

自重/1,754kg 全備重量/2,410kg 燃料搭載量/525+330L

全幅/12.00m 全長/9.060m 全高/3.530m

主翼面積/22.438㎡ 翼面荷重/107kg/㎡

兵装/胴体7.7mm機銃×2 翼内20mm機銃×2 爆弾60kg×2

生産機数/約3,500機

零戦の雑学-型式一覧へ戻る

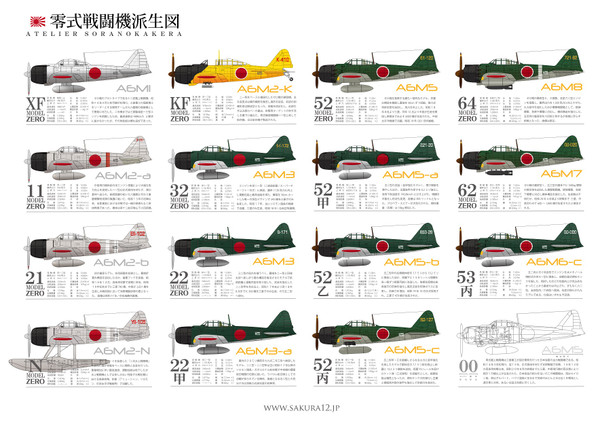

21型 32型 22型 52型 52型甲 52型乙 52型丙 53型丙

54型丙 62型 63型 64型 二式水戦