2018年10月 2日 (火)

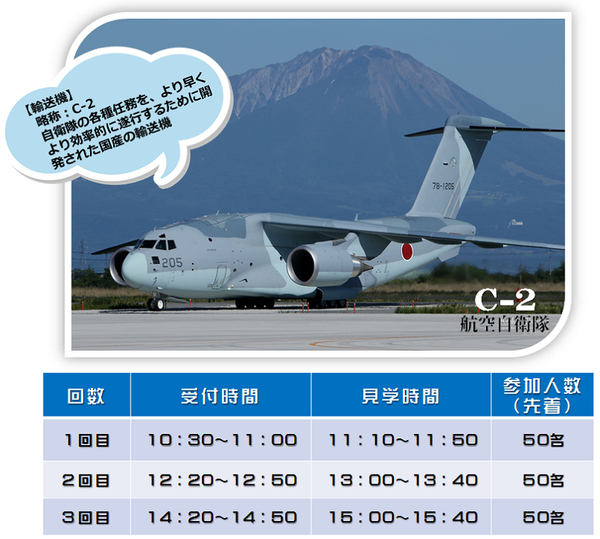

C-2 岡山空港に飛来します

美保基地所属のC-2戦術輸送機が

今週末、岡山桃太郎空港に飛来します。

見学可能です。よろしくお願い致します。

http://www.mod.go.jp/pco/okayama/iku/h30_soranohi.html

2018年10月 1日 (月)

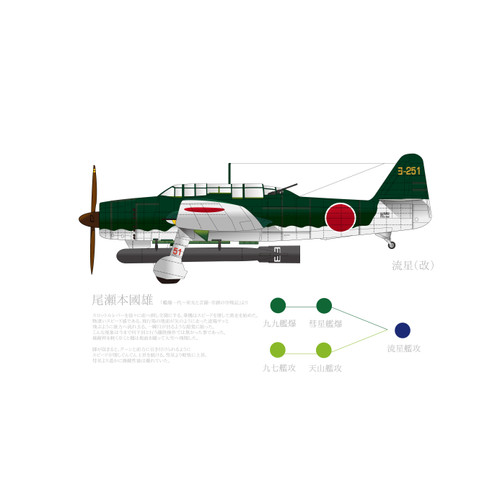

流星改

艦上攻撃機「流星」を描きました。

「流星(改)」とも呼びます。

愛知航空機はそれまでの主力だった彗星と天山、すなわち

艦爆・艦攻を統合し、急降下爆撃と雷撃が可能な艦上攻撃機を

開発しました。傑作機「流星」または「流星(改)の登場です。

彗星との馬力の違いを艦爆パイロットの小瀬本氏が書いていますので

一部を紹介します。大村と木更津の流星飛行隊は

艦爆・艦攻混成のパイロットから成りました。 スロットルレバーを徐々に前へ倒し全開にする。

スロットルレバーを徐々に前へ倒し全開にする。

乗機はスピードを増して滑走を始めた。

物凄いスピード感である。

飛行場の地面が矢のように走った途端サッと

飛ぶように後方へ流れ去る。

一瞬目が回るような錯覚に陥った。こんな現象は今まで何千回と

行う離陸操作では無かった事であった。

操縦桿を軽く引くと機は地面を蹴って

大空へ飛翔した。

脚が収まると、グーンと前方に引き付けられるように

スピードが増しぐんぐん上昇を続ける。

彗星より軽快に上昇。

彗星より遥かに操縦性能は優れていた。

『艦爆一代』より

2018年9月30日 (日)

2018年9月29日 (土)

益子陶器市(最近は雑貨多し)

11月2日から5日まで益子陶器市だよ!

春と秋の二回開催されていて、

これは春に行ったときの写真です。

一応、陶器市と呼ぶけれど、日本一の規模の

雑貨の大フェスティバルだと思ってください!

こちらの写真は特別公開の藍染の工房です。

鳥獣戯画っぽい手染めの手拭いです。

これは柄が可愛く色もよかったので、

この後、購入しました。

綿です。種を無料で配っていたので、貰ってきて庭に埋めたら

夏に花が咲いて、もうすぐ綿ができそうです。

これも雑貨になるのかな?

益子焼の写真が一枚も無いですね。

メインストリートは露店で大賑わいであります。

笠間焼もありますし、

最近は外国人の作家さんも多く、モダンな作品が楽しいです。

幅広いので

こういうものも露店で売ってます。

11月2日から5日はぜひ、栃木県益子町へお出かけください。

2018年9月28日 (金)

10月13日、真珠湾攻撃隊員の講演会

近現代史研究会(PANDA会)で

真珠湾攻撃隊員の吉岡正光さんの聴講会が行われます。

吉岡先生は御年100歳!

九七艦攻の偵察員で、真珠湾攻撃に参加されました。

真珠湾攻撃の搭乗員の方の講演会としては

最後の機会になるかもしれませんので

こちらで告知させて頂きました。

万障繰り合わせの上、ぜひご参加ください。

日時は10月13日(土曜日)14時から17時。

場所は浅草です。

申し込み・問い合わせの方はこちらが

主宰者ページです。

http://www.panda1945.net/