パラオの彗星/墜落現場へ~永元俊幸大尉

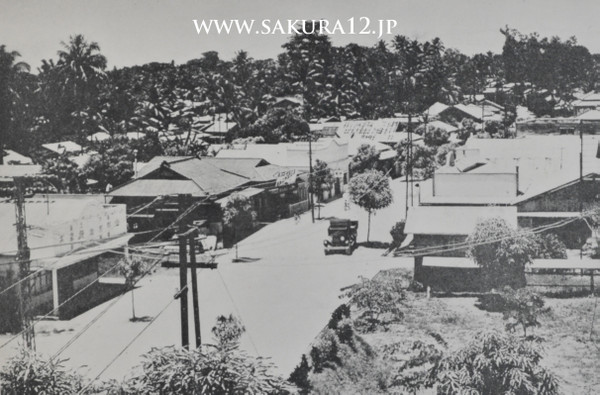

パラオには手付かずの戦跡がまだ多く残っています。

あの戦争が終わって56年、誰の目にも触れず

ジャングルの中で眠り続けていた日本の飛行機がありました。

発見の経緯はコウモリハンター(パラオではコウモリを料理にします) が

コウモリを追っている最中の出来事でした。

後の調査により機体の搭乗員が判明し、2000年3月12日の読売新聞に

『密林に眠る彗星墜落の旧海軍機56年ぶりパラオで発見』 と題した記事が

大きなカラー写真と共に紙面を飾った経緯があり テレビでも報道され

大きな話題となりました。

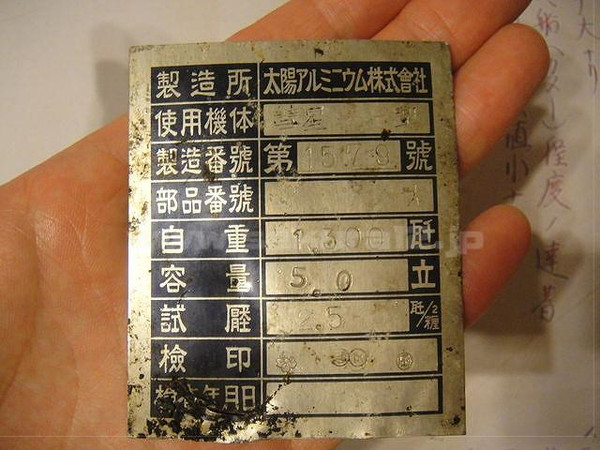

製造されて、70年になるというのにアルミニウムは

朽ちることなく残っています。機体は海軍の「彗星」でした。

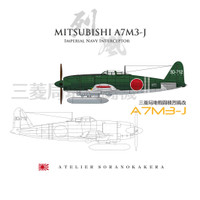

正確には「彗星/二式艦上偵察機」彗星艦爆のプロトタイプで

爆弾の代わりにカメラを備え付けた偵察機仕様の機体です。

この銘板と尾翼にマーキングされた数字が手掛かりとなりました。

第121海軍航空隊、通称「雉」部隊。機体はその「雉13号機」

搭乗員は永元俊幸大尉(山口県出身/23歳)と判明しました。

あれから10年、現地へ足を運ぶことが困難なこともあり、充分な

調査がされないまま 現在に至ります。私は後の為にも緯度経度だけ

でも記録しておく必要があると思い立ち 現地調査の段取りを整えました。

パラオ人の漁師に頼み、漁船を一日チャーター。発見者で位置を知る、

唯一の人物であるコウモリハンターを探し出し同行してもらいました。

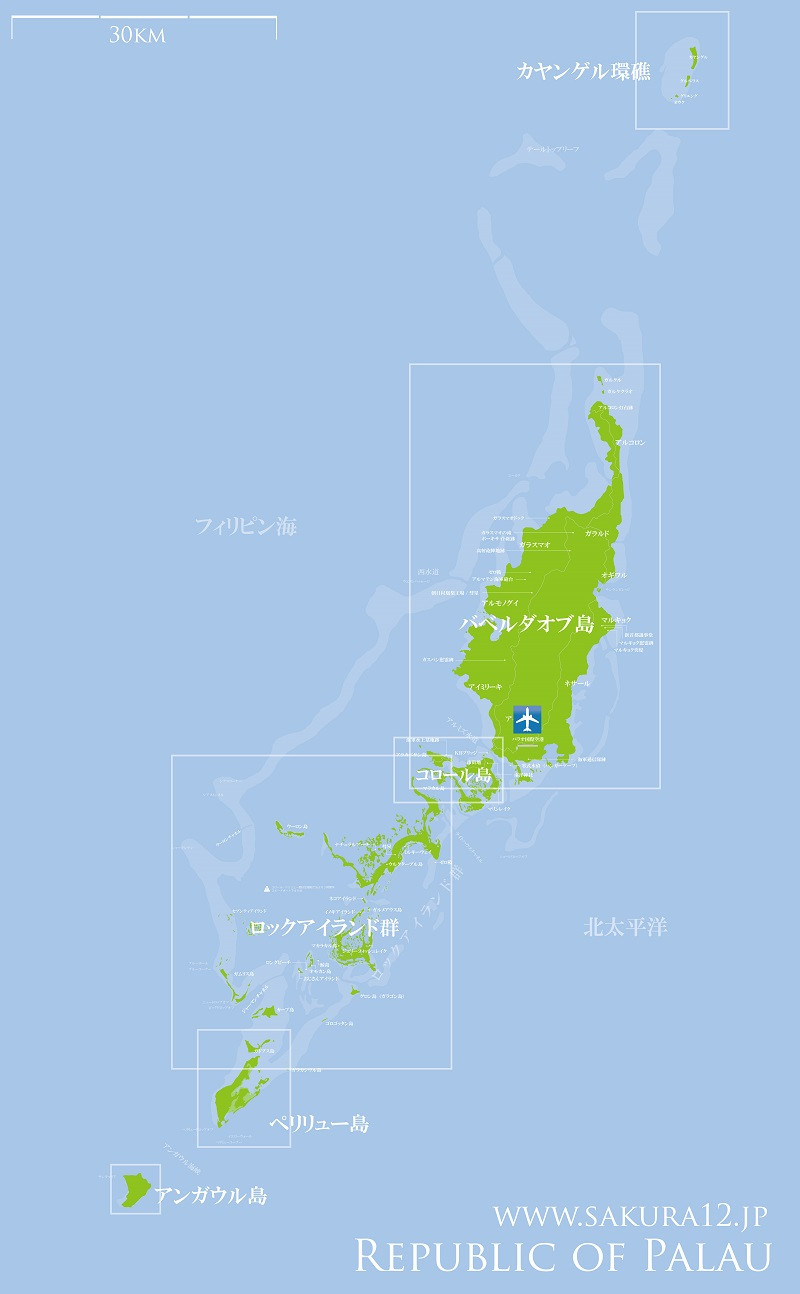

墜落地点のウルクタープル島はコロールからは40分~1時間ほど

かかります。 島には砂浜が無く、切り立った岩場のみで、上陸が極めて

困難です。 それでも満潮時を狙い、せり出した木の幹に足をかけて

海に落ちそうになりながらも 無事、這い上がりました。

さらにそこから山頂付近を目指して登ります。 直線距離にすると僅か

200メートルほど(標高60m程度)ですが 急斜面を真っ直ぐ進む事は

できませんので、道を探りながらジグザグに登ります。 僅かな距離でしたが

40分~1時間ほどかかってようやく到着します。 現場もやはり急斜面で

足場が悪くバランスを保って立っているのがやっとの状態でした。

到着しました。

山頂近くに眠る永元大尉乗機「彗星/二式艦上偵察機」です。

機体は墜落の衝撃で、大破四散し、唯一、尾翼の形を認める程度ですが

炎上しなかった為に、個々の部品の保存状態は良好で、そこから

当時の様子を知ることができます。現場からは大尉の軍刀も発見されました。

搭乗員の多くはコンパスが狂うという理由で軍刀を機内に持ち込むことを

嫌うのですが なぜこの日に限って携えていたのか、不可解な点が残ります。

私がこの現場で見つけて一番印象に残っているものは

風防ガラス(アクリル)でした。 多くは曇っていましたが、綺麗なものも残っており

付着していた土を擦って落とし 、透かしてみると、向こう側が鮮明に見えました。

約70年前に製造されたものです。同じようにこのガラス越しに、永元大尉は

どんな空を見ていたのかと思いを馳せました。

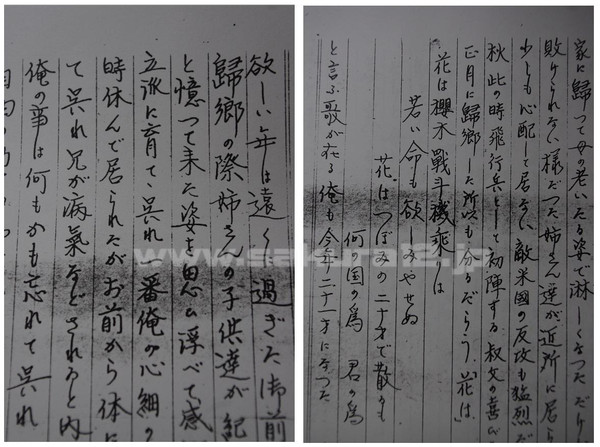

第61戦隊121空ペリリュー派遣隊の永元大尉は、上陸戦が始まる前の

6月18日、ガドブス島に残っていた最後のゼロ戦隊を率いて

グアム上空へ誘導、ゼロ戦隊は全機未帰還。

彗星搭乗の永元大尉ひとり生き残り、グアム上空の強行偵察をした後、

帰還の途につきました。

ところが機体はペリリューの飛行場へ降りる直前で燃料が

尽きてここへ墜落したと 推測されています。飛行機から見ればペリリューは

目と鼻の先です。 もう少しだけ燃料が残っていたら、高度をとっていたら、

帰還できたかもしれない あるいは新型機の「彩雲」があてがわれていたなら・・・

様々な仮定が過りますが

私は飛行機を見る度、倉田洋二先生(アンガウル玉砕戦の生存者)のお話で

印象に残っているものがあり それを思い出します。

「僕らは一銭五厘で集められて、ジャングルの中で餓死する。助けも来ない。

だけど飛行機が不時着するとどんなに遠くでも搭乗員を助けに行く。

飛行機乗りはいいなぁ・・・なんてみんな言ってたけど、それは死ぬまで

使われるってことじゃないか」

ここで命を繋いだとしても次はなかったのではないでしょうか。

10年前の慰霊と収容作業で大尉のご遺骨はこのコクピット付近から

脊椎骨2個のみを回収したのみでした。 まだ残っているかもしれませんが、

現場の調査は極めて困難です。

私はGPS機器で位置を計測し、一通り写真を撮りました。

そういえば、帰るときの方が大変だったのを、すっかり忘れていました。

こういった不安定な場所では、必ず、手と足4本ある内の3本を固定して

残りの一本のみを動かして移動するよう心がけます。

今度は崖の上からボートに降りなければなりません。

なんとか海に落っこちずに済みました。

遠くのほうを観光客を乗せたスピードボートが走っていきます。

やがてうねりがやってきて 停まっているこちらのボートを揺らします。

ボートの上でリゾートを楽しむ観光客 その様子から戦争は遠い日の

ものとなってしまったのだろうか、と思いました。

この彗星(二式艦偵)は流線型をしたとても綺麗な飛行機で

復元された同型の機体が靖国神社の遊就館に保存されており、

見学することができます。

※戦記でも名高い121航空隊、通称「雉」強行偵察部隊です。

彩雲でメジェロ強行偵察し、敵戦闘機に襲われるも それを振り切り

「我に追いつくグラマン無し」と打電したことで有名な部隊です。