2017年9月12日 (火)

2017年9月 5日 (火)

T-6 テキサン

所沢航空発祥記念館常設展示の

ノースアメリカンT-6テキサン練習機。

航空自衛隊の練習機として使用されました。

先日撮影してきました。名機です。

映画『トラ!トラ!トラ!』では

このT-6テキサン練習機を零戦そっくりに改造したレプリカ機で

撮影がされました。

アメリカ本土では現在も飛行可能でありまして

そのレプリカ零戦が、航空ショーに登場します。

航空ショーは毎度、ちょっとしたお芝居というか、

シナリオが用意されていて、お客さんはこれを楽しみにしています。

最初に悪役である日本の零戦が奇襲攻撃をかけます。そこへ

正義のアメリカ軍の飛行機(P-51やF4Uなど)が駆けつけて

全て撃ち落して(この場合、零戦が煙を吐くという演出がされます。下の画像参照)

めでたしめでたし、といったストーリー構成となっています。

日本の水戸黄門とか暴れん坊将軍と同じ、毎度おなじみの展開です。

黄門様が斬られることが絶対ないのと同様に、零戦が勝つことは絶対に無いので

アメリカの方々は安心してご覧頂ける内容となっております。

零戦は悪役ではありますが、アメリカの方々は、胴体に描かれた日の丸には

最大限に敬意を払ってくれています。あくまでショーなのです。

Copyright Raimundo79 / Shutterstock.com

2017年8月28日 (月)

尾瀬三郎房利と奥只見の歴史を巡る

▲鱒沢林道(福島県南会津群旧舘岩村)

栃木県から福島県へ。

日光市湯西川からダート(砂利道)15km。

栃木県側は安ケ森林道、海抜1,000メートルの峠を越えると

福島県に入り鱒沢林道と呼び名が変わります。

大雨の際などは土砂崩れが多く、荒れるのでので

出来れば四輪駆動車で。携帯電話は圏外。GPSがあると良いです。

▲国道352号線を桧枝岐村方面へ。(ドライブレコーダーの画面を切り取り)

山の天気は変わりやすい。桧枝岐村方面へ国道を走ります。

▲南会津最後の給油所。ここから桧枝岐村までガソリンスタンドはありません。

▲目を引く看板。国道289号線沿いにあります。

▲大桃の舞台(南会津町)

大桃の舞台。南会津町。

駒獄神社の境内にあります大桃の舞台は

江戸時代、幕府の直轄地(天領)であった頃

農民歌舞伎が行われていた舞台です。

地域毎に歌舞伎一座を持ち、それぞれが技や衣装を

競い合っていました。大桃の舞台は兜造りと呼ばれる茅葺屋根であります。

地芝居として行われたのは明治40年に上演されたのが最後で

現在では年に一度、8月に大桃の夢舞台が開かれています。

https://youtu.be/-mlb7kL2bXc

この舞台は一度火災で焼失したのちの、明治28年の再建であります。

見学は自由。無料です。

▲桧枝岐村から魚沼市へ抜ける国道352号線(樹海ライン)を行く。

1時間以上対向車なし。携帯電話は圏外。GPSがあると便利です。

▲「洗い越し」と呼ばれる、道路の構造です。

沢の水を直接道路の上を通すようになっています。

交通量が多い道路でしたら橋をかけるのでしょうけれど、

自然保護とコストの面から、このような構造になっていて

樹海ラインにはこの「洗い越し」が20-30個所あります。

降水量が規定値に達すると通行止めとなります。

清らかな雪解け水は長い時間をかけて下流まで

流れていきます。開けた窓から聞こえるせせらぎ気持ちが良いです。

グミ沢トンネルを抜けます。グミ沢って名前が可愛い。

トンネル内に照明はありません。

ガードレールはありません。運転に注意。

よく見ると湖畔に道があります。これからあそこまで降りていきます。

▲銀山鉱跡。

樹海ラインの途中、銀山跡と供養塔が残されています。

大福銀山跡(新潟県魚沼市)

寛永18年(1641年)折立村のお百姓だった源蔵さんという人が

只見川(赤ノ川)へ鱒漁に行きました。

そのとき音無せ淵付近の崖で、光る石を見つけました。

この石を大沢村の鍛冶藤右衛門(かじとうえもん)さんに

精錬してもらっところ、銀であることがわかりました。

二人はこの出来事を、越後の高田藩に報告しました。

高田藩は幕府に報告すると同時に、試掘を行い

沢山の銀鉱石があることがわかりました。

これを機に幕府から本格的に採掘の命令が下るのでした。

ところが、これを知った会津藩は

「そこは会津の領地だから採掘をやめよ」

と強硬に言ってきたのです。

国境線は枝折峠だと主張する会津側の主張と、

只見川の流心と主張する越後側の争いは

幕府の裁定に委ねられ、4年後に越後側の全面勝訴となりました。

明暦3年(1657年)越後高田藩は

山の神様「十二山神社」を祀って、最大なお山始め(現在の起工式)

を行い、この山を大福銀山と名付け、本格的採掘を開始しました。

元禄二年(1689年)銀山は幕府の直営となり

鉱夫数千人とその家族で賑わう最盛期を迎えました。

寛永3年(1706年)

銀鉱石を掘りつくしたと判断した幕府は鉱山を閉鎖しました。

以来、ふたたび大自然に戻り、眠っていた銀山でしたが

幕末の嘉永3年(1850年)今度は、鉛の採掘が

始まり、槌音(つちおと)が鳴り響きました。

断続的ながら、200年以上続いた

銀山は、今は奥只見ダムの完成と共に湖底深くに沈み

今は見ることができるのは一部のみです。

さて、この供養塔の由来ですが

野州は佐野天明町(栃木県佐野市)の鋳物師兼鉱山師だった

正田利右衛門は、安政3年(1856年)

銀山の安泰と、犠牲者の冥福を祈るため、そして銀山発見者の

源蔵さんの子孫となる星源蔵(ほしげんぞう/襲名)を世話人として

買石原というという場所にこの供養塔を建立しました。

供養塔の周囲には数十の墓石が建てられました。

この供養塔とお墓は、ダムに水没する前、移設されました。

買石原は水没しましたが、この場所は

買石原を見下ろす地点にあります。

今は再び、自然に戻り静かとなった銀山跡は、

樹海ラインの途中に残されて、このお話を

利右衛門の末裔である

遠藤康次という人が記録していたので、ここに

史跡として大切に残されています。

なんだか、もっともらしく書いていますが

説明書きの看板があったので、文言をやさしくして

少しだけ調べて書いただけです。

▲銀山平へ到着。

福島県側からの観光客は皆無で

ほとんどが新潟県側からの車です。

▲銀山平の尾瀬三郎房利の像

銀山平には尾瀬三郎房利の像があります。

銀山平の尾瀬三郎房利の像

尾瀬三郎房利(おぜさぶろうふさとし)

いまから遡る事およそ800年前、

長寛年間(1163-1165年)

平清盛が急激に頭角を表し、藤原氏や院政(天皇)に迫りつつありました。

第78代二条天皇の時代、左大臣藤原経房の次男、尾瀬三郎藤原房利は

時の美しい妃に深い思いを寄せていました。病を繰り返していた

二条天皇は在位6年、わずか22歳で崩御しましたが

残された若き妃は、才色優れ、美しく、宮廷の内外問わず、例を見ないほどでした。

(二条天皇と藤原経房の年齢から算出して

次男尾瀬三郎房利が天皇の后と恋仲になるのは

無理があるので創作と思われます)

尾瀬三郎は絵もよくたしなんだと伝わっています。

ある日、妃の絵を描き、見つめていると、絵筆の先から

胸のあたりにポタリと滴が落ちてしまいました。

同じく妃に恋をしていた平清盛は

「ここにほくろがあることまで知っていたとは!」と、言いがかりをつけ

尾瀬三郎房利を越後へ追い払ってしまいました。

恋仇清盛に敗れた尾瀬三郎房利が京を去る際、妃に

虚空蔵菩薩の尊像をたまわります。尾瀬三郎房利は

この像を片時も離しませんでした。

尾瀬三郎房利は侍従とともに越後へと行くのですが、

そこへ至る山の険しさに、尾瀬三郎房利自ら

枝を折って先へ進んだという説、子供たちがあらわれて

枝を折りながら、道案内をした説などがあり、この辺りの

枝折峠(枝折村)という呼び名が名付けられたと伝わります。

そして、ここ銀山平を本拠として、

藤原家再興すべく、戦に備えていましたが

ついには、この地で力尽き、尾瀬家は滅亡しました。

妃よりたまわった虚空蔵菩薩の尊像は本尊となって、

その本尊の化身は、牛に乗って川を下りましたが、

浪拝の岩場(なみおがみのいわば)で牛は無念にも

最期をとげました。この場所を牛淵と呼びます。

本尊の化身はしばらくの間、この岩壁で休んでおりましたが

さらに下って、北之岐川との合流点に達したとき、蛇を呼び

今度はその蛇に乗って川を下りましたが、両岸はうっそうとした

断崖迫り、昼でも暗く、見るものとては「ただ、ただ川ばかり」

ゆえに只見川「ただみがわ」と呼ばれるに至ったというお話しです。

化身はさらに下って、会津柳津にとどまると

後に祀られて、柳津虚空威尊(ふくまんこくぞうそん)となりました。

福満虚空蔵尊圓蔵寺。福島県柳津町にあるお寺です。

尾瀬三郎房利の石像が建てられたのが昭和40年のことで

この地域の人々に親しまれています。

※魚沼市公式ページの見解の文言を私的見解で極力現代風に直したもの。

▲シルバーライン銀山平入口

シルバーラインを経て奥只見ダムへ行きます。

ダムまでは10km以上のトンネルです。二輪車は通行禁止。

▲奥只見ダム

シルバーラインの長い長いトンネルを抜けると

奥只見ダムです。

奥只見ダムは福島県南会津郡檜枝岐村と新潟県魚沼市に跨る

重力式コンクリートダムであります。

水力発電所としての発電量は日本第一位!

少し横道に逸れますが

ダムの役割と水力発電の位置付けについて書かせて下さい。

我が国の主な電力エネルギーは

原子力・火力・水力の三つから成ります。

水力発電は電力のベストミックスに寄与しています。

電気は貯めておくことができません。そこでまず、

最もパワーのある原子力発電がベース電源といって

一番たくさんの電気を作ります。原子力発電はパワーに優れた反面

最大のデメリットがあります。出力の微調整がきかないことです。

そこで、昼夜共に同じパワーで発電し、

微調整を火力発電所が担当します。

我が国の火力発電所は最も発電効率が良く

最も少ない燃料で最もたくさんの電気を作り出すことができます。

火力発電はボイラーですので調整がききます。

それでも貯めておくことのできない電気

暑い日、寒い日があります。電力の使用量が

急に増えたり減ったりすると、停電の恐れが発生します。

これが電力の最も困難な課題であります。

福島の原発事故が発生する前のデータですが、我が国における

電源安定供給率が出ています。それぞれのご家庭において、

一年間で停電する平均時間は11分でした。

こんな国は世界中どこを探してもありません。

水力発電所は、簡単に言えば高いところから水を落下させて

その水流で歯車を回して発電するのですが・・・

それだけなら、火力発電で間に合っています。

なぜ水力発電が必要か、それは、楊水力による還元が可能だからです。

夜間、原子力発電所が作ったたくさんの電気、夜間はみんな寝ていますから

電気が余ってしまいます。そこで

その余った電気で水力発電所のポンプをフル稼働させて下流の水を

吸い上げています。その吸い上げた水を、昼間のピーク時に

一気に放流して、電気を作る仕組みです。

貯めておくことは出来ないけれど、こうして保持・調整することができる。

それが水力発電所が必要な理由であります。

原子力・火力・水力を組み合わせたもっとも

効率の良い発電、これをベストミックスと呼びます。

送電施設です。

魚沼市まで下ってきました。

ピッカリヒッカリコシヒカリ

これが魚沼産のコシヒカリであります。

黄金色の稲穂は富の象徴ですね。

▲冬に備える除雪車

新潟県は日本屈指の豪雪地帯です。

特に山間部の冬は厳しいものです。

日本列島改造論で有名な越後出身の総理大臣

田中角栄は次のような有名な言葉を残しています。

「岡山出身の君にとって、雪はロマンの対象だよな。

川端康成の雪国のように、あくまで叙情的な世界だよ。

だけど、俺にとって雪は生活との戦いなんだよ。

一極集中を排除しなけらばいかんと言っている発想の

原点は雪との戦いなんだ。君が雪をロマンの対象と

見ている限りは俺とは本質的に違うな」

鈍色の空のもと、田中は演説を始める。

「幸薄かった新潟の皆さん!

新潟と東京を隔てる山々を崩しましょう!そうすれば

新潟に雪は降らなくなり、乾いた空気が通るでしょう。

なに、心配はいりません。その工事で出た土砂を

日本海を埋めて佐渡まで陸続きにすればいいんです」

田中は公約通り、谷川岳を貫通する関越トンネルを掘削し、

東京と新潟へのアクセスを改善。青函トンネルが完成するまでは

世界一の長さを誇るトンネルでした。鉄道では

上越新幹線が開通します。

▲国道252号線は六十里越え

新潟県魚沼市から只見、会津若松へ至る国道252線

六十里越え(ろくじゅうりごえ)の峠です。

▲スノーシェッド

スノーシェッドは断崖に沿って走る道路に多数みられる建築物で、

土砂崩れや雪崩を予防し、除雪の手間を省く役割があります。

▲昆虫採集に関する注意喚起

昆虫捕獲に関する注意喚起。

ライトトラップとは光りに集まる虫の習性を利用した捕獲方法で

強力なライトで白い幕を照らし、クワガタ虫などの飛来を促すものです。

各々、趣味で採取するならよかったのですが、

最近はペット業者のクワガタ乱獲が甚だしく、こうした問題になっています。

黒いダイヤと呼ばれておりまして、大きいものなどは数十万円の値段がつきます。

困ったものです。

こちらはルールに乗っ取って採取した会津産ミヤマクワガタくん。

標高の高い、深い森に生息することから、漢字では「深山クワガタ」と書きます。

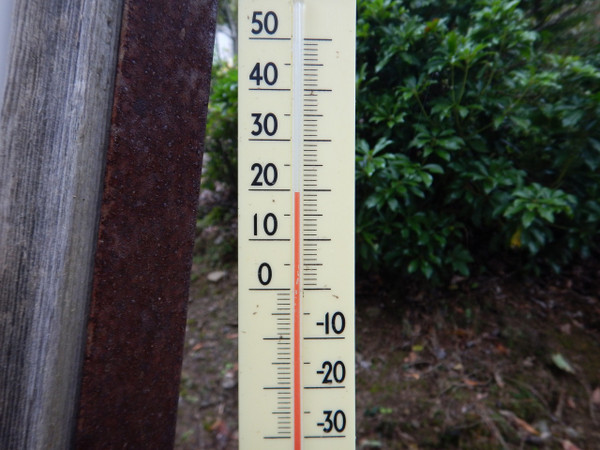

ミヤマくんは、摂氏25度以下でした生きられないため、お家で飼育する場合、

室内で冷房つけっぱなしが基本です。

ノコギリクワガタは30度でも平気ですけれど。

▲田子倉ダム

マタギの集落が沈む田子倉ダム

福島県南会津群只見町の田子倉ダムです。重力式コンクリートダムで

その規模を示す単位を、堤体積(ていたいせき)と呼びますが

水を堰き止めるために積み上げられたセメントの量は

セメント袋に換算して積み上げた場合、富士山の311倍の高さになります。

このように、見えているコンクリートは氷山の一角です。

ダムは同時に水力発電所でもあります。

こちらの田子倉ダムの田子倉水力発電所は

日本第二位の水力発電所です。

湖底にはマタギ(狩人)の集落が沈んでいます。

田子倉ダムは

終戦から4年後の昭和24年、地質調査が開始されましたが

湖底に沈む住民との補償問題で長期化しました。

完成したのは着手から11年後の昭和35年でした。

この間に起こったダム建設関係者と住民と争い、そして人間模様を描いた小説、

『無名碑』曽野綾子著、『黄金峡』城山三郎著などがあります。

千葉県の国立民俗博物館では田子倉ダムに水没する前の村の

ジオラマを見ることが出来ます。

多大なる犠牲を払ったダム建設でしたが、

国鉄只見線と国道252号線の開通にも大きく寄与しました。

国鉄只見線は乗降客数の少ないローカル路線ですが

国土の重要拠点を貫く最重要インフラとして

災害、有事の際、大きな役割を果たすことになります。

国道252号線は六十里越え(ろくじゅうりごえ)と呼ばれる峠は

新潟と会津若松を結ぶ唯一の道路であります。

瀧神社

水の神様・瀬織津姫を祀った只見川流域安寧祈願の神社

只見駅を降りてすぐ裏手ありますのが瀧神社です。

瀧神社は新編会津風土記によると治承4年(280年)勧請とあります

ご神体は金幣であるといわれております。

只見川は古来から暴れ川で氾濫によって毎年のように

住民を苦しませてきました。

享保年間(1716-1738年)も洪水に悩まされ

当時唯見村熊野神社の神職であった

赤塚伊勢伊直は、只見川の鎮撫を祈願してきましたが

熊野の祭神スサノオは戦神のためか

水害に効き目なく、遂に上の原の地(現在の只見駅前付近)に

瀧神社を建立しました。

瀧神社には水神であります瀬織津姫命(せおりつひめのみこと)を祀って

荒れ狂う只見川を鎮めて村民の安穏を願ったのでありました。

明治30年に只見駅前辺りから現在の場所に

100メートルほど移築され、鳥居は大きさこそ違いますが、

両部鳥居といって厳島神社と同様の形であります。

社殿には、巧な彫り物がされております。

地方の神社でこれほどまで彫り物が多い神社は非常に珍しく

貴重なものです。

▲廿三夜の月待ち塔。

月待塔(つきまちとう)

神社裏に廿三夜(にじゅうさんや)の月待塔。

月待塔とは、主に文化・文政時代に流行した

月待行事の名残です。月待行事とは特定の月齢の夜

村の仲間が集う行事です。月待信仰とも呼びますが

そうしてお月様を拝んで、村の安寧を願ったり、

月の下で宴を催したりして過ごしました。

廿三(二十三夜)は明け方にのぼる月です。

二十二夜は女性だけの集いで、二十三夜は男性だけの集まりとされる

など、地域によって違いますが、月齢で異なりました。

この月待塔は大きく、文字も迫力があります。これは初めて見ました。

とてもとても珍しいものです。これが京都など都市にあるなら

たちまち柵で囲まれてしまうでしょうけれど、地方には

こうして手付かずで残っているんですね。感激です。

ずっと、この綺麗な状態のまま後世まで残りますように。

▲只見線橋梁

鉄道ファンに人気の只見線会津塩沢駅付近の橋梁。

左のお山は戸屋山です。

▲『あかべえ』は福島県の赤ベコをベースとした町おこしキャラクターです。

可愛いです。ゆるキャラグランプリにもエントリーしています。

福島県には美しい自然に歴史に、魅力がいっぱい。

頑張っぺ!福島!

2017年8月27日 (日)

2017年8月26日 (土)

The Paradise of Phantoms 百里基地 F-4 & RF-4 3飛行隊

先日、ご一緒した航空自衛隊戦闘機パイロットの方が

この 動画の中で飛んでいます。綺麗な動画です。

撮ってくださった人、ありがとうございます。

百里基地のフェンス越しには、すごい望遠レンズを持っている人が

たくさん居て、その様子はコクピットからも目立つのだとか。

F-4(あるいはRF-4)戦闘機はフラップの反応が神経質で

低速域ではほとんど反応しないのが、高速になると突然暴れ出すそうです。

だからF-4は、F-15やF-2と比べたらとても重く操縦が難しい戦闘機。

航空自衛隊のパイロットは老練の技術を持っています。

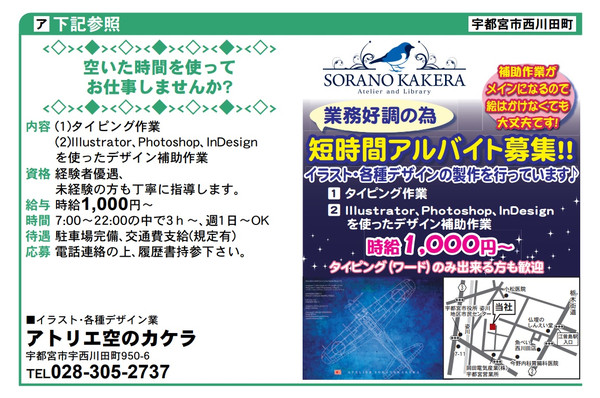

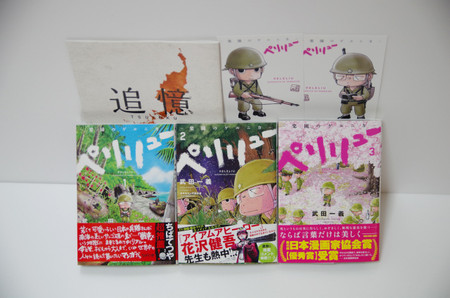

武田一義先生と意見交換

漫画家の武田一義先生と意見交換を実施しました。

武田先生はヤングアニマルで大人気連載中であります

『ペリリュー 楽園のゲルニカ』の作者です。

先生は漫画を通して、ペリリュー戦という戦争が

どうしたら読者に伝わるか。

そして、描くならばありのままを、真実に近いものをと、

意見が一致したところであります。

今回、お話しした内容は誌面に反映していきたいと

話されておりました。

いよいよ、物語はいよいよ玉砕というところになってきました。

今後展開される最終局面に驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが

私はとても期待しております。

28日に発売になったばかりの単行本三巻より

少しだけ紹介させて頂きます。

「幼き頃より覚悟ある武人の死は美しいものだと

思っていた。だが今、間近に来て知る死というものは

実に汚らしく、おぞましく、無残な悪臭を放つ

ならば、言葉だけは美しくーーーー」

ありのままを大切になさるお気持ちを

一番に私も取材協力して参ります。

『ペリリュー 楽園のゲルニカ』

ヤングアニマルで連載集&単行本全三巻、全国書店にて販売中。

武田一義公式ページ

http://144takeda.blog.fc2.com/

公式ツイッター

https://twitter.com/144takeda

なお、筑波海軍航空隊記念館では

現在、武田一義先生の『ペリリュー 楽園のゲルニカ』

原画展を開催しております。

また、茨城県各地で『追憶』の映画上映を行っております。

こちらの映画は私も製作に携わりました。ぜひご覧ください。

筑波海軍航空隊記念館公式ページ

http://www.p-ibaraki.com/tsukuba

『追憶』茨城県内縦断上映会

7月28日(金)

茨城県県民文化センター小ホール

10時30分、14時00分、19時00分の三回上映。

14時と19時の回終了後には武田先生のトークセッションあり。

8月26日(日)

常陸大宮市ロゼホール

13時30分

9月9日(土)

大子町まいんホール

10時30分、14時00分、19時00分の三回上映。

8月1日(火)~連日

笠間市地域交流センターともべ

10時00分、13時00分、16時00分、19時00分

最新情報は主催者発表のものと照合ください。

以上、よろしくお願い致します。

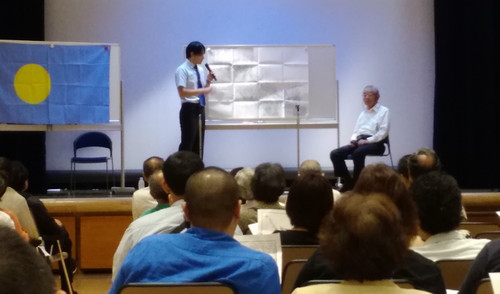

映画『追憶』上映後トークショー

8月5日、映画『追憶』と『ペリリュー 楽園のゲルニカ』

コラボ企画としまして

笠間市地域交流センターともべ「トモア」にて

水戸二連隊ペリリュー島慰霊会事務局長影山氏とともに

トークショーを行いました。

ペリリュー戦の経緯、映画の補足、戦後の取り組み等につきまして

お話しさせて頂きました。

本来であれば、ペリリュー戦生還者の永井啓司さんがお話しする

予定でありましたが、体調のご都合によりお休み。永井さんの

ピンチヒッターを努めた次第であります。

質疑応答のコーナーでは

ご遺族や興味を持ってお越し下さった方々の質問に

お答えしました。

ペリリューの戦いをはじめとした戦争の記録を

お伝えするために、こうした取り組みを「わかりやすく」をモットーに

今後とも続けて参ります。

お越し下さった方々、また関心を持って下さった方へ

心よりお礼申し上げます。

2017年8月25日 (金)

御巣鷹の尾根へ(JAL123便飛行機事故)

日本航空123便の墜落事故から32年目の夏、そして33回忌となる今年8月12日、

御巣鷹の尾根へ慰霊登山へ参りました。

当時、私は2歳でしたが、ブラウン管に写る光景が忘れられません。

既にカラーテレビでしたが、事故現場を映した画面はモノクロのような、殺風景で、

ジャンボジェット機の大きなギア(車輪)が逆さまになって転がっていました。

隣で一緒にテレビを見ていた父が「飛行機が墜落したんだよ」と教えてくれました。

御巣鷹の尾根へ慰霊へ行く際に感じたことと、その記録を記します。

御巣鷹へのアクセス

御巣鷹の尾根へのアクセス(行き方)は交通手段が乏しいので

ほとんどの場合、車を使います。

一応、最寄りの駅は群馬県側は、上信電鉄下仁田駅。

埼玉県からのアクセスであれば秩父鉄道秩父駅ですが

駅レンタカーはありません。レンタカー利用の際は高崎駅あたりで借りる

必要があります。

最寄りのインターチェンジは上信越道下仁田・南牧IC。

インターを降りてから、下仁田の市街地を経て、

上野村の中心地までがおよそ1時間。

上野村の中心地に追悼施設「慰霊の園」があります。

ここには事故で最後まで身元が不明だった方々のご遺骨を納めており

追悼式もここで開催されます。御巣鷹の尾根まで登ることができない

方々は、こちらで献花します。

上野村の中心地を走る国道299号から県道124号線に入り、

およそ3キロ。御巣鷹の尾根への分岐道路が見えてきます。

御巣鷹の尾根への道は、ナンバリングされておりません。

ここから先は、上野ダム管理用の林道で道幅は狭くなっています。

ここから先は携帯電話は圏外となるので、注意です。

なるべくコンパクトな自動車で行った方が良いのですが

見通しの悪いカーブの先から

報道関係者の大型バンが猛スピードで突っ込んでくるので

正面衝突にならないよう注意します。

▲A地点。

登山口まで舗装道路が続いていますが、8月12日は遺族の登山者と

報道関係者の車が多いため、行けるのはここまでです。

「ご遺族以外の駐車はご遠慮ください」と注意書きがあります。

我々は、ここに駐車して、登山口までの3.4キロを歩くことにします。

▲B地点。旧登山口。観

さきほどのA地点から歩いて2キロほどで

旧登山口駐車場に到着する。音菩薩像とトイレがあります。

昔は、ここが登山口で、ここで自動車を降りて御巣鷹の尾根の昇魂碑まで

は2キロ以上を歩かねばなりませんでした。

現在はもう少し先まで舗装道路が延伸されています。

この駐車場も8月12日は、遺族と報道関係者専用となります。

アスファルトの道を、さらに先へ歩きます。

みかえり峠を通過します。遺族が慰霊登山を終えて、下山する際、

この峠を境に御巣鷹の尾根が見えなくなります。ここで

後ろを振り返って「また来年も来るからね」と山を拝む場所です。

旧登山道がそのまま保存してあります。

登山口駐車場に到着。ここも当然遺族と報道関係者専用ですが

8月12日以外の日であれば、空いていると思います。

ここから先が御巣鷹の尾根への登山道となります。

昇魂碑までの全行程は距離800メートル。高低差は180メートル。

簡単そうに思えますが、お亡くなりになった方々の

お墓は昇魂碑よりさらに上に多くあり、できるだけ多くのお墓に

手を合わせることを考えると距離はずっと伸びます。

余裕を持った登山計画を実施する必要があります。

杖を貸してくれます。一人一本。借りたら返します。

前を行くのはナビゲーターのK氏です。

御巣鷹の尾根と123便の事故に詳しく今回、案内して頂きます。

登山道はよく整備されていて歩きやすいのですが

山は山です。特に雨天時はよく滑ります。

昨年には、登山道の整備中だった日本航空社員が

滑落事故を起こし、亡くなっています。

事故当時も遺族の対応にあたり、ずっと御巣鷹の尾根を

整備し、慰霊に身を捧げていた方でした。残念でなりません。

ご冥福をお祈りします。

前を歩いていたグループがぬかるみに足を取られて

転倒し、腰を強打していました。

一歩、一歩、慎重に歩きます。

人間の手と足はそれぞれ合わせて4本あるので、

そのうち3本が安定した状態で地面を捕えていれば

安全です。動かして良いのは残りの一本だけです。

高所作業の仕事をしていたとき、現場でよく注意されました。

中間付近。

手すりを使って歩きます。

この手すりは、8月12日を前にボランティアが乾いた雑巾で

丁寧に吹き上げています。

山小屋へ到着。山小屋は二カ所あって、

下側の山小屋が遺族専用で、一般の登山者は上側の小屋で

休憩することができます。

ここで冷たい麦茶が配られていました。有難く頂戴し喉を潤しました。

山小屋を過ぎて間もなく、すげの沢と山頂への分岐点に差し掛かります。

機首が激突したのが山頂、すげの沢は衝撃で居れた機体の一部が

滑落した場所です。すげの沢は比較的原型をとどめたご遺体が多く

生存者4名もここで発見されました。こちらも帰りにお参りすることにして

先ずは山頂を目指します。

お墓の目印となる案内板があります。

この辺りから、亡くなった方のお墓が山肌に点在するようになってきます。

お墓はご遺体が発見された場所に基づいて建てられています。

勾配がきつくなってきます。

既に標高は1,300メートルを越え、目指す昇魂碑は1,359メートル地点です。

山頂までの道が分かれています。急な坂道とゆるやかな道が選べます。

ゆるやかな坂を選ぶと、遠回りとなりますが、歩きやすく無難と思います。

さっきまで木洩れ日があったのですが、急にガスが出てきました。

昇魂碑に到着しました。全てのお墓は

まわりきれないので、ここで520名のお亡くなりになった方の

ご冥福を祈ります。

陸上自衛隊の救助ヘリが降りたのも、この辺りです。

少し平坦になっています。

昇魂碑より、さらに登って行きます。

ここには遺品が埋葬されています。

黒澤丈夫さんは事故当時、上野村の村長さんで

現場を指揮し、救助と遺体収容に最も尽力された中のお一人です。

黒澤村長は元海軍少佐で実戦経験豊富なゼロ戦パイロットでした。

現場でご遺体の収容に尽力された

陸上自衛隊隊員も、この時代には

旧陸軍出身で戦場経験のある隊員が居りました。

こうした方々は、惨状にも動じず、着実に遺体を収容し

若い隊員が食事が喉を通らない中、

黙々と飯を食べたと記録が残っています。

御巣鷹茜観音と、亡くなられた方々のお名前が刻まれた石碑です。

こちらの中には亡くなった方の、遺品、そして数多くのお写真が置かれています。

小さい子供さんの写真などは、本当に辛いものがあります。

さらに上を目指します。

斜面を踏み外さないよう、歩きます。

亡くなった方のお墓が続きますが、多くは急斜面にあり

前を通りがかった折には必ず立ち止まって合掌を致しますが

全員の方は不可能です。せめて前を通った方だけでも。

ガスが濃くなってきました。出来るだけ多くの方のお墓に手を合わせたいのですが

安全が優先です。

事故の衝撃でなぎ倒された大木と、その後植林された若い樹木です。

「沈黙の木」事故の炎で黒く焼け焦げた気がそのまま残っています。

山頂付近。なお、ここは御巣鷹の尾根ですが

便宜上、昇魂碑の場所と、機首の激突した近辺を

山頂と呼ぶことにします。

この辺りは、ジャンボジェット機の機首の方に乗っていた方のお墓です。

バツ地点。当時、捜索救助の起点として書かれたバツ印が残っています。

高濱雅己機長、佐々木祐副機長、福田博航空機関士、三名の

ご遺体発見場所。

高濱機長のご遺体は顎の骨が見つかっただけだそうです。

高濱機長は海上自衛隊出身のベテランパイロットで

日本航空入社前は海上自衛隊のYS-11を操縦していました。

全ての油圧系統が失われたとなったボーイング747型機は

アンコントローラブル(操縦不能)を宣言しました。

「油圧系統オールロス」すなわち尾翼のフラップ操作が

不能となれば、上昇、下降は出来ません。

このような前例はありませんでした。

そこで高濱機長と佐々木副機長は、エンジンの推力コントロールのみによって

上昇、下降(失速)操作を試みました。

ジェットエンジンは馬力はありますが、プロペラ機と違い、レスポンスが悪く

自転車で例えるなら、一番重いギアでゆっくりゆっくり増速するような

例えをすれば良いでしょうか。目の前に山があっても、それを飛び越える為に

スロットル全開にしても、それが反映されるのは長い時間の後です。

大型機なら尚更です。

失ったフラップの代わりにギアダウン(格納した車輪を出す)

して、フラップの代わりにしよう、という手段を思いついたのが

福田博航空機関士でした。

この様子、ボイスレコーダーにも残っています。

「あのー、ギアダウンしたらどうでしょうか?」

高濱機長の言葉は

「もうだめかもわからんね」と「どーんというこや」という二つだけが

切り取られ、報道されたので、大きく責任を問われました。

ところが、ボイスレコーダーの全編を聞いてみると、

油圧系統オールロスで32分間機体を操り、最後まで諦めなかったことが

理解できます。

高濱機長は最後の瞬間まで冷静で

乗客の命を救う事を考えていました。

美谷島健くんのお墓。

当時9歳。PL学園の試合を観戦に、一人で東京から甲子園に行く予定で

飛行機に乗っておりました。ご遺体は足だけが見つかりました。

本によっては靴だけと書いてあります。

(K氏が素通りしているような写真に見えますが、拝んだ後です)

事故後、絶望しかない遺族の中で、

もっとも最初に立ちあがったのが健くんのお母様でした。

残された我々は、生きて前を向いて歩いて行かなければならない、と

8.12連絡会(遺族の会)を結成したのです。健くんのお母様は

それ以来、ずっとこの会の運営を行い

遺族のサポートとケアを続けてきました。

高濱機長のお墓を頂点として、山頂付近で亡くなった方々のお墓をお参りし

今度は、すげの沢へ降りて行きます。

すげの沢分岐点まで戻り、谷底へ下っていきます。

すげの沢は生存者4名の発見された場所です。

ジャンボジェット機747型機は巨大です。

機首は岩肌に突っ込むように衝突しましたが

機体後部付近は折れ曲がって分離し、すげの沢に滑落していきました。

生存者の証言によれば

事故直後には4名以外にも、息のある方が居たそうです。

会話をしたり、荒い息をしたりする様子があったということです。

こう言っては誠に申し訳ないのですが、

こちらでは、人間の形をした、ご遺体が多く発見されました。

すげの沢の対馬祐三子さんを中心とした3名のスチュワーデスのお墓。

対馬祐三子さんの冷静なオペレーションの様子はボイスレコーダーに残っており、

乗客も比較的大きなパニックを起こすことなかったと、伝え聞いております。

対馬さんは新婚でした。そして当日39度の熱が

ありましたが乗務し、任務を全うして

亡くなりました。

そろそろ下山しないといけません。

谷口正勝さんは、

きりもみ状態で降下する飛行機の中で遺書を書いた方です。

谷口さんのことは、ご存知の方も多いと思います。他でも多く

書かれています。

山を下っていきます。

下りには杖が重宝します。有難い。

下りが危ないのです。上りより何倍も慎重に歩きます。

以上、御巣鷹の尾根への慰霊登山の平成29年の記録でした。

事故で亡くなった方々にご冥福をお祈り申し上げますとともに

二度とこのような事故が繰り返されないことを、祈願致します。

免責事項

当記事に記載しました内容は2017年(平成29年)8月時点のものであり

状況は変化します。また、あくまで一個人の記録としてご覧頂き

登山、お参りされる際は各位の責任のもと実施されるようお願い致します。

興味本位の陰謀説やオカルトの対象としてのコメントは

控えて頂きますようお願い致します。

幻のサンショウウオを求めて

幻のサンショウウオを求めて、湯西川へ行ってきました。

私はサンショウウオが好きで、たまにこうして

森林浴をかねて会いにいきます。

▲この線路は浅草から続いています。

湯西川温泉駅。ダム見学ツアーの水陸両用バスが出ています。

このままダム湖にザブン行きます。スクリューがついています。

湯西川ダムは村がダムに沈む直前に訪れています。

そのときの写真はこちら

湯西川といえば、平家の落人伝説でも有名なところ。

この辺りには平家の末裔の方々がお住まいです。

サンショウウオくんに会うために、

さらに奥地へ。山の天気は変わりやすいです。標高は700-900mあたりを

走っています。真夏ですが気温は摂氏22度。

▲ダムから放流された水。

▲大内宿が近いです(上の二枚の写真は別の日に撮影したものです)

▲舗装路から砂利道を入っていきます。砂利道はパンクしやすいので

スペアタイヤとジャッキを積んでいます。テンパータイヤ(応急タイヤ)では

なく、正規規格のタイヤを一本積んでいくと安心です。さらにスタック対策のため

スコップを一本。ぬかるみにはまったとき使います。

▲この付近に車を置いて、降りていきます。右側に水神様の祠があります。

▲サンショウウオくんに会うために渓谷を歩きます。

▲大河の一滴です。

▲水の色が何と表現したら良いかわからない。

美しいです。

▲砂防ダムにぶつかったので、ここまでにします。

▲サンショウウオくんは石をひっくりかえすと居るのですが、

残念ながら、今回はお目にかかれませんでしたこちらは参考画像です。

漁師以外の捕獲は禁止されてますので、見るだけです。

▲サンショウウオの燻製。湯西川名物です。

温泉旅館や土産物店でも購入可です。

香ばしさと旨みがあります。直火で一瞬炙ると

香りが一層良くなります。美容と健康、疲労回復、精力剤として

古来より特効薬として外国にも輸出していました。

天ぷらにしても好評です。

▲木賊温泉(とくさおんせん)

無人の混浴温泉に入って帰ります。

料金箱に200円を入れて入浴します。

温泉維持のため、少し多めの金額を寄付しても良いと思います。