8月12日は御巣鷹の尾根へ

8月12日は御巣鷹の尾根に行きます。

御巣鷹の事故当時、私は2歳でしたが衝撃的だったのでよく覚えています。

大きくなってから、ようやく事故を理解し、高濱機長のボイスレコーダーを

フラッシュで聞いたりしていました。そうこうするうちに出会ったのが

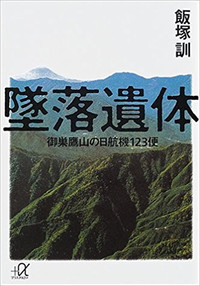

この本『墜落遺体』です。

現場で身元不明の遺体の照合作業を行った医師の方が書かれています。

遺体と言っても、身体の形を留めているご遺体は

ごくまれで、多くは肉片の一部しか見つからなかったそうです。

棺の中に肉片を収め、それで身元判明でご遺族にお渡しする。

ご遺族は棺を空けて絶句してしまいます。

DNA鑑定のない時代です。主に歯科医師が歯の治療記録などから

身元を特定します。

人間の肉体とは何か?単なる器なのか?魂とは?心はどこにあるのか?

そんなことをずっとずっと考えていました。

ご遺族の

「足がなかったら三途の川を渡れないじゃないか」

「右手がなかったら、あの世でご飯が食べられないじゃないか」

という言葉が印象的でした。

心で読んでほしい一冊であります。

12日は

御巣鷹の尾根で亡くなった全ての方へ祈りを捧げて参ります。